Der älteste Treffer für Pädagogik findet sich im Jahr 1931. Die jüngste und letzte Nennung von Pädagogik im Titel eines Beitrags in der Museumskunde ist schon über zehn Jahre alt, sie stammt aus dem Jahr 2001. Eine Häufung des Begriffs Pädagogik ist für die Hefte der 1970er und 1980er Jahre zu vermerken. Der älteste Treffer für Vermittlung findet sich im Jahr 1978. Eine vermehrte Verwendung des Begriffs Vermittlung zeigt sich in den Titeln der Beiträge ab den Nuller Jahren.[20]

Die Autorschaft der jeweils ersten in der Museumskunde dokumentierten Verwendungen von „Pädagogik“ und „Vermittlung“ in den Beitragstiteln hätte man passender kaum erfinden können: Der älteste Beleg für das Wort Pädagogik in einem Beitragstitel stammt vom austromarxistischen Volksbildner Otto Neurath. Er schrieb 1931 über „Bildhafte Pädagogik im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien“[21]. Neurath positionierte das Programm dieser Institution als „allen Ländern und Völkern“, also universell intelligible Didaktik: „Worte trennen, Bilder verbinden. Die Arbeiten des Museums werden für alle Formen internationaler Aufklärung wichtig werden. (…) Die Methode der bildhaften Pädagogik (…) soll helfen, daß auch der ungenügend Vorgebildete sich über Soziologisches informieren kann, ohne jenes Minderwertigkeitsgefühl, das er vor Büchern und Tabellen zu bekommen pflegt. (…) Bildhafte Pädagogik ist der Weg, um selbst Analphabeten ohne große Vorstudien erhebliche Wissens- und Einsichtsschätze zu vermitteln.“[22] Hier waren und wurden die Rollen klar „pädagogisch“ verteilt: Das interdisziplinär, auch Handwerke und Gestaltung integrierende Museumspersonal stellte in aufklärerischer Absicht zugänglich aufbereitetes Wissen bereit für ein „ungenügend vorgebildetes“ Publikum.

Der älteste Treffer für Vermittlung im Jahr 1978 ist ein Beitrag von Manfred Eisenbeis, der zu jener Zeit an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach lehrte und später, 1990, als Gründungsbeauftragter die Kunsthochschule für Medien in Köln ins Leben rief. Er war an der Hochschule für Gestaltung in Ulm ausgebildet worden und hatte Ende der 1960er Jahre Soziologie, Philosophie, Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaften unter anderem in Paris studiert. Der Autor berichtete in seinem Beitrag von 1978 über „Neue Formen der Kulturvermittlung: das Centre national d‘art et de culture Georges Pompidou“[23]. Eisenbeis betonte das „utopische Moment“ des Centre hinsichtlich „neuer Formen der Vermittlung in Europa“ im Kontext „einer modernen Kulturpolitik, die über konservierende Maßnahmen hinausreicht“ sowie das Novum der angestrebten „Gleichwertigkeit zwischen der Vermittlung einerseits und der Förderung künstlerischer Arbeit“.[24] Das beinhaltete eine Neuordnung der Personalstruktur: „Dabei wird der Versuch unternommen, das Aufsichtspersonal in eine neue Rolle hineinzuführen, die zugleich Information und Orientierung der Besucher beinhaltet. Diese Neuorientierung hat unter anderem eine völlige Veränderung der Altersstruktur, der Ausbildung und letztlich wohl auch der Besoldung dieser Mitarbeiter zur Folge.“[25] Aus den mit Ulm, Soziologie, Philosophie, Kommunikationswissenschaft und Paris angedeuteten künstlerischen, gestalterischen, wissenschaftlichen und politischen Kontexten Eisenbeis‘, und aus einer Konfrontation mit neuen Medien speiste sich ab den 1970er Jahren ein Konzept von „Vermittlung“, das hierarchisch konstituierte Pädagogik und das Ziel der Übermittlung einer fertigen Botschaft hinter sich lassen wollte und stattdessen eine mehr offene, kontingente Kontaktnahme zweier Elemente beabsichtigte. Charakteristisch war auch die Entgrenzung bzw. Integration mehrerer Sparten und Formate wie Ausstellungen, Kino, Bibliothek, Archiv in einer Institution – später hat man das als „knowledge utopia“ untersucht.[26]

Das Neurathsche Programm ist eines der Beispiele des modernen Museumstyps mit den „new subject positions“ einer disziplinargesellschaftlichen Ordnung, wie ihn Eilean Hooper-Greenhill am Beispiel der Entwicklung im nachrevolutionären Frankreich erläutert: „Subjects position within this new articulation are, for the first time, fundamentally split. Earlier, collecting and viewing were aspects of the same practice. Now, with the concept of the museum as an instrument for the democratic education of the ‘masses’, or the ‘citizen’, a division is created between producers and consumers of knowledge, expert and layman. […] Power relations within the institution are skewed to privilege the ‘work’ of the museum, the production of knowledge through the compilation of catalogues, inventories, and installations […] The seriated public spaces, surveyed and controlled, where knowledge is offered for passive consumption, are emblematic of the museum as one of the apparatuses that create ‘docile bodies’ in the disciplinary society.”[27] Zur Etablierung der Subjektposition als Betrachtende oder Konsumierende trugen die ineinander verwickelten “Verkehrsformen der Dinge” bei, welche dieselben Objekte je als „Ware“, je als „Exponat“ sichtbar machten.[28]

Die 1931 von Neurath und 1978 von Eisenbeis gewählten Visualisierungen folgten den jeweiligen Gewichtungen von Ausstellungsangebot und Publikum: Von den acht Abbildungen in Neuraths Beitrag zeigt nur eine Fotografie vier erwachsene Besucher:innen in einer Ausstellung mit „zerlegbaren Gestellen mit Fallrahmen“, die anderen zeigen seine „Bildstatistiken“, „Magnetkarten“, „gezeichnete Reliefs“, „plastische Pläne“ und „Pläne im Raum“.[29] Von den sieben Abbildungen in Eisenbeis’ Bericht zeigt lediglich eine ein Signet (das Kinderatelier des Centre), auf allen anderen sind Besucher:nnen vor dem Gebäude und in einzelnen Ausstellungen zu sehen, oft so viele, dass sie sich nicht zählen lassen und/oder (im Falle der Kinder) beim hands-on-Gebrauch von Vermittlungsmaterial.[30]

Die Auszählung der Begriffe Pädagogik und Vermittlung in den Beiträgen der Museumskunde von 1905 bis 2013 ergibt einen eindeutigen Wandel: Die Gewichtung von Wissenschaft und Pädagogik im museologischen Feld ist seit den 1970er Jahren mit Hilfe des Terminus’ Vermittlung in Bewegung geraten; in der US-amerikanischen und britischen Diskussion wurde eine ähnliche Veränderung beschrieben, welche von „education“ über „learning“ zu „experience“ und „meaning-making“ verlief.[31]

Hierzulande war das allerdings lange eher eine semantische denn eine praktische Angelegenheit: Während nämlich in der Bundesrepublik auch nach dem Aufbruch in den 1970er Jahren in den Museen das „sammlungsbasierte kuratorische Organisationsmodell“ dominierte,[32] hat man anderswo früh neue Programmatiken formuliert, wie etwa in niederländischen Museen „die gleichwertige Verantwortlichkeit von Kurator, Pädagoge und Gestalter“, und man hat die kuratorische Ausbildung neu justiert, wie etwa an der 1976 gegründeten Reinwardt Academie in Amsterdam, die Wissenschaft, Sammlung, Gestaltung und Vermittlung systematisch integrierte und gleichrangig spezialisierte.[33] Die Diskussion ist international weit vorangeschritten; bilanzierte man doch schon Ende der 1990er Jahre „the transfer of authority from the curator to the educator, and later even to the visitor, altering not only the source but also the nature of ‚legitimate‘ knowledge.“[34]

Ein so sowohl aktuell wie historisch erweiterter Blick relativiert die gelegentlich geäußerte Sorge, dass die Entwicklung von der Repräsentation zur Relation die Fachlichkeit der Museen und des Ausstellens gefährde, weil sich kuratorische Expertise nun nicht mehr alleine und nicht mehr primär über (gesammelte) Dinge definiert.

Was sich als Reformierung oder, wenn man so will, Modernisierung und Emanzipation der Museumspädagogik zeigt, ist allerdings nur ein Indiz sehr grundlegender Veränderungen, welche die klassische Aufgabenteilung Sammeln – Bewahren – Forschen – Vermitteln erschüttert haben.[35] Das erschwert es, überlieferte Aufgabenteilungen und Fachdefinitionen unbedacht fortzuführen. Innovative Neukonzeptionen in der Praxis der öffentlichen Wissenschaftsvermittlung wie in der museologischen Forschung, welche die musealen Aufgabenbereiche neu ausrichten, anordnen und weiter entwickeln, haben den Kurzschluss vom einzelnen Ding auf die Expertise eines Faches (und umgekehrt) aus gutem Grund längst hinter sich gelassen.[36] Nicht zuletzt deutet sich an, dass selbst der Begriff Vermittlung neue Orientierungen schon nicht mehr fassen kann – das Entfernen nur eines Buchstabens drängt den pädagogischen Impetus noch weiter zurück. Das Konzept einer „Wissensermittlung“[37] durch alle Beteiligten einer Ausstellung lässt die bisherige Arbeitsteilung, bei der Museen dem Publikum etwas (re)präsentieren weit hinter sich: „Wissensermittlung ist dann nicht mehr das Darstellen einer vorgängigen Wahrheit, sondern ein den Besucher involvierender performativer Akt der Befragung und des Auslotens von Wissen in und mit den Dingen, der sich je und je im Konkreten des Ausstellungsraums ereignet.“

2. Bildungspolitik und Gesellschaftsbeschreibung: warum die „Erlebnisgesellschaft“ nicht der Grund ist

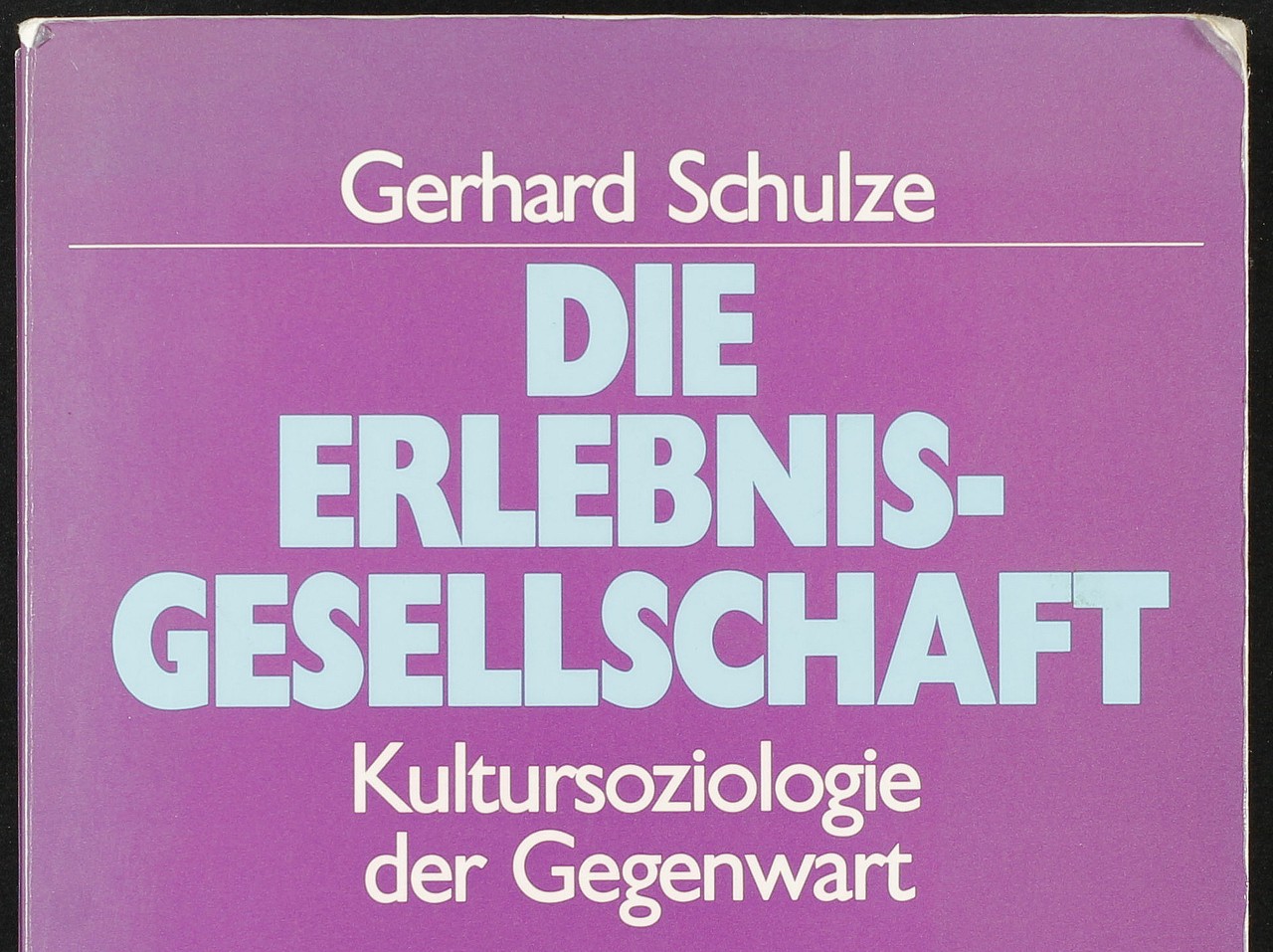

Wie lassen sich diese Verschiebungen von Pädagogik auf Vermittlung und die Anrufung von „Erfahrung“ des Publikums interpretieren? In der Museumsforschung wie in der Ausstellungspraxis wird das oft auf die Herausbildung einer „Erlebnisgesellschaft“ zurückgeführt, dazu nur einige Beispiele: „Für das Individuum in der fortgeschrittenen Überflussgesellschaft werden ästhetische Kriterien – wie z.B. die Qualität und Intensität von Erfahrungen – zum Hauptpunkt der Orientierung“[38]; „Seit Gerhard Schulze sie 1992 als besonderen Forschungsgegenstand in die Diskussion eingeführt hat, spielt die Erlebnisgesellschaft eine große Rolle in der Museumspraxis“[39]; die vermehrte Inszenierung von einzelnen Objekten oder Ensembles sei vermutlich „eine erste Reaktion auf die Bedürfnisse der Erlebnisgesellschaft (…), einer Gesellschaft, deren wichtigstes Ziel darin bestehe, etwas Außergewöhnliches zu erleben“[40].

„Erlebnisgesellschaft“ scheint eine plausible Erklärung dafür zu sein, warum Teilnahme, Erlebnis, Erfahrung, Maßgabe für den Ausstellungsbesuch geworden sind. „Erlebnisgesellschaft“: das kann als resignative oder ohnmächtige Begründung von jenen Museen hervorgebracht werden, die von Unternehmen wie Playmobil oder Haribo übernommene Ausstellungen mit Spiel- und Schleckstationen entgegen ihrer wissenschaftlichen Überzeugung zeigen müssen, weil kommunal- und landespolitische Gremien und Lobbyisten unterschiedlicher Art Druck ausüben und Mittel kürzen – die Publikumsnachfrage solcher mit Kulturgeschichte aus den jeweiligen Produkt- und Unternehmensarchiven allenfalls garnierten Geschäfts-Schauen ist meist groß und wird von manchen Einrichtungsträgern gelegentlich missverstanden als Exempel dafür, wie man’s machen müsse, damit die „Besucherzahlen“ den politischen Wünschen an Museen entsprechen.[41] „Erlebnisgesellschaft“: dieser Begriff fungiert manchmal auch als hilflose Erklärung für die Konfrontation damit, dass die Museen durch die selbst vorangetriebene Öffnung für ein breites Publikum und durch den weiten Kulturbegriff keine geschützten Hallen von Kultur im Sinne von Kunst oder Bildung mehr sind.

Es ist erstaunlich, dass die Museumsforschung damit auf eine Gesellschaftsdiagnose referiert, die mittlerweile kaum noch wissenschaftlich, sondern vor allem in der Markt- und Meinungsforschung verwendet wird. Was verbirgt sich eigentlich hinter der Behauptung „Erlebnisgesellschaft“? Der Begriff war eine These, die der Soziologe Gerhard Schulze 1992 publiziert hat: [42] „All diese Ästhetisierung und Pseudo-Entästhetisierung von Produkten ist Teil eines umfassenden Wandels, der nicht auf den Markt der Güter und Dienstleistungen beschränkt bleibt. Das Leben schlechthin ist zum Erlebnisprojekt geworden. Zunehmend ist das alltägliche Wählen zwischen den Möglichkeiten durch den bloßen Erlebniswert der gewählten Alternative motiviert“; nicht mehr „Überleben“, sondern „Erleben“ sei nun das (in theoretischer Hinsicht) gesellschaftlich strukturgenerierende, und (im Alltag so artikulierte) „zentrale existentielle Problem“. Kulturelle Formen stünden nicht mehr mit „hierarchisch geschichteten Gesellschaftsstrukturen“ in Zusammenhang, sondern ergäben sich durch einen dominierenden „Modus des Wählens“[43]. Mit anderen Worten: Kulturelle Formen haben keine Resonanz mehr mit gesellschaftlicher Ordnung, Kultur wird nicht mehr auf Sozialstruktur zurückgeführt, sondern umgekehrt: Gesellschaftliche Ordnung ist als Effekt kultureller Präferenzen beschreibbar; die „Erlebnismilieus“ stünden zudem weder wissenschaftlich-objektiv noch alltäglich-subjektiv in einer Hierarchie zueinander, da gesellschaftliche Hierarchien sowohl abgenommen hätten als auch im Alltag immer weniger handlungsrelevant seien – die Menschen würden eine Differenzierung nach Milieus praktizieren und wahrnehmen, das aber indiziere weder soziale Schichtung noch Ungleichheit.

Schulze nun hatte diejenige Sozialforschung ignoriert, welche empirisch qualitativ wie quantitativ und auch auf theoretischer Ebene eine kulturanalytische Erweiterung des Milieubegriffs erarbeitet hatte.[44] Aus diesem Grund war die Behauptung einer „Erlebnisgesellschaft“ von der Sozialforschung von Beginn an skeptisch betrachtet worden, und zwar sowohl hinsichtlich des empirischen Gehaltes wie bezüglich der sozial- und kulturtheoretischen Grundannahmen: „In der Ästhetisierung der Lebenswelt ist, so gesehen, eine soziokulturelle Tendenz zu vermuten, die nur unter einer einzigen, heute sehr unwahrscheinlichen Bedingung Aussicht hat, die Lebenswirklichkeit von Gesellschaften wie derjenigen der Bundesrepublik im Ganzen zu prägen: dass diese nämlich zu ‚Überflussgesellschaften‘ in dem Sinn werden, wie Schulze es schon für die Gegenwart zu unterstellen scheint.“[45]

All diese Probleme sind vielfach kritisch diskutiert worden. Im Folgenden geht es um zwei Details im Forschungsdesign und in den Thesen Schulzes, die relevant für die aktuelle Diskussion in der Museumsforschung sind, von der aber bislang nicht beachtet wurden: Erstens der methodische Umgang mit dem Thema Migration, zweitens die elitäre Abwertung demokratischer Ziele in der öffentlichen Wissenschaftsvermittlung.

Methode und empirische Grundlage: Die Daten zur „Erlebnisgesellschaft“ wurden im Jahr 1985 in Nürnberg erhoben.[46] Es handelte sich um eine auf die BRD/Westdeutschland bezogene Repräsentativstichprobe von 1.014 Befragten aus der Grundgesamtheit von ca. 500.000 Personen. Aus der groß angelegten Untersuchung explizit ausgenommen hatte der Autor ein ganz besonderes Thema, nämlich „die Kultursoziologie von Ausländern in Deutschland“[47]. Zwar seien, „[u]nbeschadet aller Milieubarrieren […] Ausländer ein soziologisch bedeutsamer Teil dieser Gesellschaft“, es sei „jedoch nicht möglich gewesen, das Thema ‚Ausländer in Deutschland‘ angemessen in diese Studie zu integrieren“: „Am Ende der Forschung hat man immer das Gefühl der Lücke.“ Damit schloss Schulze 20 bis 30 Prozent der in Nürnberg lebenden Menschen aus seiner Forschung aus.[48] Der statistische terminus technicus „Grundgesamtheit“ blieb für die Deutschen reserviert, wie auch immer sie für die zufallsgenerierte Stichprobe des Einwohnermeldeamts Nürnberg identifiziert wurden.[49] Dennoch kamen „die Ausländer“ in der Studie vor, und zwar in den Erhebungsinstrumenten. Im 180 Positionen umfassenden Zusatzfragebogen lautete die Frage 118: „Die vielen Ausländer in der Bundesrepublik können irgendwann zu einer Bedrohung für unsere Kultur werden“[50]. Während die „Erlebnisorientierung“ der „Ausländer“, also diejenige von fast einem Drittel der Bevölkerung, nicht Gegenstand der Untersuchung war, interessierten sie als Mittel zum Zweck der Ermittlung von „alltagsästhetischen Schemata“ und „Erlebnismilieus“. Während die Frage nach Meinungen über „Ausländer“ ein wichtiges Instrument einer quantitativen Studie der Einstellungsforschung sein könnte, fällt die von Gerhard Schulze vorgenommene Rubrizierung der Antworten unter „Alltagsästhetik“ (statt deren Benennung als Alltagsrassismus) auf: methodisch und wissenschaftlich falsch war eine solche soziologische Kategorienbildung, die Menschenfeindlichkeit als Geschmacksvariante oder als Stil eines „Milieus“ interpretiert, bereits im Jahr 1992, als Schulze „Die Erlebnisgesellschaft“ publizierte.

Kulturpolitische Position: Gerhard Schulze vertrat in seiner Studie die Position, dass die Bemühungen um eine möglichst vielen Menschen mögliche Nutzung der öffentlich finanzierten Wissenschaftsvermittlung kein legitimes, demokratisch-politisches Anliegen sei. Vielmehr handele es sich um die Attitüde eines der von ihm beschriebenen Milieus. Die Alltagskulturmuseen waren ihm eine eigene Attacke wert: „All die subtil ausgedeuteten Arbeiterbiographien, die Museen für Alltagskultur, die bibliophil gestalteten Dokumentationen der Sozialgeschichte von unten, die Ethnographien von Vorstadtsiedlungen usw., sind nur zum Teil Abbildungen einer unterdrückten Wirklichkeit; zum anderen Teil sind sie Kulturprodukte von Niveau- und Selbstverwirklichungsmilieus.“[51] Die „Popularisierung des Musealen und die Musealisierung des Popularen“, die damals bereits differenziert beschrieben und analysiert worden war,[52] beachtete er nicht. Stattdessen wandte sich Schulze explizit gegen „kulturpolitische Initiativen, die marginalisierter Kultur eine Artikulationschance verschaffen sollte[n]“, weil damit „Intellektuelle ihr schlechtes Gewissen darüber beruhigen, daß sie selbst dazu gehören“.[53] Es gelte vielmehr, „das Publikum selbst in die Pflicht [zu nehmen]“: „In einer Situation, […], wo ein Gutteil der Verantwortung für individuelle ästhetische Praxis nicht mehr den Umständen in die Schuhe geschoben werden kann, sondern beim Individuum selbst liegt, in einer solchen Zeit wirkt das kämpferische Pathos des Rufes nach Demokratisierung von Kultur antiquiert.“[54] Zwischen allen Zeilen und an wenigen Stellen auch explizit wandte sich Schulze damit gegen die gerade für die Museen so folgenreiche Forderung, „Kultur für alle“[55] zu gestalten. Zugleich aber hatte Schulze sein Forschungsinteresse mit diesem Kontext ambivalent verkettet: Für die Wahl des Samples – Repräsentativstichprobe aus Einwohnermeldeamtsdaten – hatte er Nürnberg gewählt, weil die Stadt „nach wie vor eine Hochburg“ der „Stadtteil- und Kommunikationszentren“ war und so die Untersuchung der „Kulturladenszene“ ermögliche.[56]

Meine kurze Relektüre der „Erlebnisgesellschaft“ resituiert das Werk in jenen kulturellen und politischen Prozessen, die den Museumsboom in der Bundesrepublik mit hervorgebracht hatten. Die „Erlebnisgesellschaft“ wird heute vor allem in Markt- und Marketingforschung verwendet. In der wissenschaftlichen Gesellschaftsbeschreibung wurde sie zunehmend marginal, weil sie zu sehr dem politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Horizont der frühen 1980er Jahre verhaftet war (und für diejenigen, die mehr differenzierte kulturmaterialistische Perspektiven und Begriffe kannten und entwickelten, und die den Rückbau des Sozialstaats und dessen Folgen empirisch genauer verfolgt hatten, sei es mit qualitativen, sei es mit quantitativen Erhebungen, schon damals nicht nachvollziehbar war). Dem Anliegen, aktuelle Entwicklungen in den Museen gesellschaftlich und politisch zu verorten, ist das Konzept „Erlebnisgesellschaft“ nicht gewachsen. Hinzu kommt, dass die Erklärung „Erlebnisgesellschaft“ Element eines spezifischen Ausschnitts der deutschen Diskussion zum Thema darstellt. Die aktuelle, international orientierte Museumsforschung bezieht sich überwiegend auf Befunde und Perspektiven der Regulations- und der Gouvernementalitätstheorie und berücksichtigt damit stets auch Erscheinungsformen von Macht.[57] Das ergibt Studien, welche eine wichtige Facette der Neujustierung des Museumsbesuches als „Teilnahme“ oder „Erfahrung“ erhellen: Zuerst einmal ist festzuhalten, dass solche Prinzipien nicht, wie manche meinen,[58] der Orientierung an Effektivität und Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt widersprechen. Im Gegenteil: Selbstverantwortete, institutionell entgrenzte Bildungsprozesse stehen in der bildungspolitischen Programmatik der BRD seit 1970 auf der Agenda.[59] Die aktivierende Positionierung des Publikums im Museum hat eine deutliche Passung zu diesen bildungspolitischen Vorgaben – die wiederum weit über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus in Resonanz stehen mit dem Übergang von einer fordistisch sequenzierten Reihe bzw. Separierung zu einem postfordistisch entgrenzten Ineinander von Leben, Lernen, Arbeiten. Dabei sind Museen und Ausstellungen nur zwei der Orte bzw. Gelegenheiten der Verpartizipierung von Politik und Alltag: Runde Tische, Stadtentwicklung, Raumplanung, Bürgerbüros, Quartiersmanagement, Bürgerhaushalt: überall sind Metaplankarten, Flipchart, Eddingstifte im Einsatz. Nicht nur die Fachleute in den Museen, sondern vor allem auch Architektur und Städtebau sind mit dem Diktum der herbeigerufenen Beteiligung konfrontiert.[60] Das könnte man modernisierungstheoretisch lesen als eine Reaktion auf die Krise der parlamentarischen Demokratie, die aufgrund des Versagens der Prinzipien politischer Repräsentation durch Parteien wieder mehr Demokratie ermöglichen will. In der Museumsforschung ist das aber eher mit einem erweiterten Machtbegriff gedeutet worden: Hier findet eher eine Umordnung und auch Verschärfung gegebener sozioökonomischer Ungleichheit als deren Überwindung statt. So ist etwa die Rolle der Museen Moderner Kunst (vom Typus Centre Pompidou, Guggenheim Bilbao, Tate Modern) im Wandel von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft genau beschrieben worden – hinsichtlich der Gentrifizierung von Städten, als Symbole für den tertiären Sektor, den es entsprechend des „neuen Geists des Kapitalismus“ (Eve Chiapelllo, Luc Boltanski) zu entwickeln gilt.[61] Charles Thorpe und Jane Gregory haben das am Beispiel der Wissenschafts- und Kulturpolitik in Großbritannien als „producing a post-fordist public“ charakterisiert: „Public engagement exercises prepare the product fort he market and the market fort he product“[62]. Das legt die Doppelbödigkeit von Beteiligungs- und Partizipationsansätzen offen: „As a result, we can see elite attempts to constitute ‚engaged‘ publics as subject of decision-making and power.“[63] Der Wandel der Museologie “from their collections towards visitors”, “from legislative to interpretive functions […] is linked to a new domination of the market”.[64]

Solche differenzierten Gesellschaftsanalysen zeigen, dass die „Erlebnisgesellschaft“ nicht das Betriebsgeheimnis der heutigen Museen und Ausstellungen als Labore ist. Die Erlebnis-Diagnose wäre selbst für diejenigen, die zur Grundgesamtheit einer kultursoziologischen Statistik gehören dürfen, ganz unangebracht. Auch im Museum sollen nun alle arbeitend lernen oder lernend arbeiten, in jedem Fall ist etwas hervorzubringen, weil die partizipative Museologie keine fertigen Ausstellungen vorgeben, sondern in Werkstätten und Laboren etwas Neues ermöglichen will. „Kurz, die Idee der Interaktivität wurde zum Zentrum eines sich rapide ausweitenden Kreislaufs geistiger, finanzieller und technischer Investitionen in die öffentliche Präsentation von Wissenschaft und Technik.“[65] Eine so gesellschafts- und museumshistorisch erweiterte Perspektive vermeidet einen positivistischen, idealisierten Begriff von Beteiligung, Partizipation und Kreativität: „Das Kreative, Unkontrollierbare wird nicht einfach ausgegrenzt oder dem strukturierten Ort des Museums gegenübergestellt, sondern als Ressource für den Ort Museum gesehen und in eine disziplinierte Form gebracht.“[66]

Meine in zwei Feldern angedeutete Genealogie des neuen Kräftefeldes der Dinge nimmt nicht die Perspektive einer Bewertung ein. Ob eine mehr sammlungsorientierte oder eine mehr das Publikum involvierende Arbeitsweise angemessener ist, lässt sich nicht allgemeingültig bestimmen. Sicher ist aber, dass eine zeitgemäße Sammlungs- und Ausstellungspraxis im Museum differenziertes Wissen über die Kräftefelder benötigt, mit denen es konfrontiert ist – also Wissen, dass nicht in irgendeiner simplifizierten Umsetzung oder Anwendung aufgehen kann, sondern das zunächst einmal der Reflexion dient.[67]

(Dieser Text ist die um Nachweise (Stand: 2014) ergänzte Fassung des öffentlichen Abendvortrags „Von der Repräsentation zur Relation: das neue Kräftefeld der Dinge im Museum“ bei der 21. Tagung der Kommission „Sachkulturforschung und Museum“ der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde „Identitätsfabrik reloaded? Museen als Resonanzräume kultureller Vielfalt und pluraler Lebensstile, 23. Mai 2014, Badisches Landesmuseum Karlsruhe.)

[1] Zur kritischen Auseinandersetzung mit dieser Bestimmung siehe: Veronika Wöhrer: Das Museum als Labor. In: Doris Harrasser / Karin Harrasser / Stephanie Kiessling / Karin Schneider / Sabine Sölkner / Veronika Wöhrer: Wissen Spielen. Untersuchungen zur Wissensaneignung von Kindern im Museum. Bielefeld 2011, S. 89-94.

[2] Da dieser Vortrag im Programm der Tagung der dgv-Kommission „Sachkulturforschung und Museum“ der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde steht, nur wenige Hinweise zu Arbeiten aus diesem Fach als Beispiele der vielfältigen Praxis und intensiven Diskussion in Häusern und Ausstellungen aller Sparten: Cornelia Meran (Hg.): an/sammlung an/denken. Ein Haus und seine Dinge im Dialog mit zeitgenössischer Kunst (Edition Fotohof, Bd. 29). Salzburg / Wien 2005; Matthias Beitl: museum_inside_out. Ein museologischer Laborversuch. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde Bd. LXII/111, Heft 2, 2008, S.145-156 – dieses Projekt ist untersucht von: Paul Divjak: Integrative Inszenierungen. Zur Szenografie von partizipativen Räumen (Szenografie & Szenologie, Bd. 5). Bielefeld 2012, S. 88-101; Vera Beyer: Schaudepots. Zu einer ergänzenden Form der musealen Dauerausstellung. In: Kurt Dröge / Detlef Hoffmann (Hg.): Museum revisited. Transdisziplinäre Perspektiven auf eine Institution im Wandel. Bielefeld 2010, S. 153-166; Tobias G. Natter / Michael Fehr / Bettina Habsburg-Lothringen (Hg.): Das Schaudepot. Zwischen offenem Magazin und Inszenierung. Bielefeld 2010; Friedrich von Bose / Kerstin Poehls / Franka Schneider / Annett Schulze (Hg.): Museum X: Zur Neuvermessung eines mehrdimensionalen Raumes. Berlin 2012; Susanne Gesser / Martin Handschin / Angela Jannelli / Sibylle Lichtensteiger (Hg.): Das partizipative Museum. Zwischen Teilhabe und User Generated Content. Neue Anforderungen an kulturhistorische Ausstellungen. Bielefeld 2012; Gisela Staupe (Hg.): Das Museum als Lern- und Erfahrungsraum. Grundlagen und Praxisbeispiele (Schriften des Deutschen Hygiene-Museums Dresden, Bd. 10). Wien / Köln / Weimar 2012; Martina Griesser-Stermscheg: Tabu Depot. Das Museumsdepot in Geschichte und Gegenwart (Konservierungswissenschaft, Restaurierung, Technologie, Bd. 10). Wien / Köln / Weimar 2013.

[3] Divjak 2012 (Anm. 2) verwendet das als generischen Begriff für partizipatorische Konzepte in drei exemplarisch untersuchten Sparten in Berlin und Wien (Theater, Volkskundemuseum, Kunstmuseum).

[4] Anna Schober: Montierte Geschichten. Programmatisch inszenierte historische Ausstellungen (Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Geschichte der Gesellschaftswissenschaften, Bd. 24). Wien 1994, S. 29. „Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang aufdrängt, ist jene, ob eine solche Argumentation einer romantischen Vorstellung von Unvermitteltheit folgt. Oder ob sie jene – in ihrer sinnlich-materiellen Überlieferung präsente – Seite von Geschichte anspricht, die so lange aus dem Diskurs der Geschichtswissenschaft ausgeblendet war?“ (ebd.)

[5] Siehe dazu Elisabeth Timm: Partizipation. Publikumsbewegungen im modernen Museum. In: MAP - Media ǀ Archive ǀ Performance, #5 (Archive / Processes 2), Juni 2014, http://www.perfomap.de/map5/transparenz/partizipation-publikumsbewegungen-im-modernen-museum [26.12.2014].

[6] Dorothea von Hantelmann / Carolin Meister: Einleitung. In: dies. (Hg.): Die Ausstellung. Politik eines Rituals. Zürich, Berlin 2010, S. 7-18, hier: S. 17. Dass die Konzipierung des Kontakts von Publikum und Ausgestelltem als Erfahrung schon eine lange Geschichte hat, ist für das Zeigen in Kunstgalerien detailliert rekonstruiert worden (Charlotte Klonk: Spaces of Experience. Art Gallery Interiors from 1800 to 2000. New Haven, London 2009).

[7] Lisa C. Roberts: From Knowledge to Narrative. Educators and the Changing Museum. Washington/London 1997, S. 14.

[8] Jan Gerchow / Susanne Gesser / Angela Jannelli: Nicht von gestern! Das historische museum frankfurt wird zum Stadtmuseum für das 21. Jahrhundert. In: Gesser u.a. 2012 (Anm. 2), S. 22-32, hier: S. 30; siehe dazu auch Renate Flagmeier: Partizipativ sammeln – (wie) geht das im Museum? In: Gesser u.a. 2012 (Anm. 2), S. 192-202; sowie Markus Walz: The selection of cultural assets between research and plebiscite – five museological points dealing with „collecting 2.0“. Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische Beiträge 63, 2013, S. 118-127.

[9] Uwe Meiners, Willi E.R. Xylander: Sammlungstheorien. In: Bernhard Graf / Volker Rodekamp (Hg.): Museen zwischen Qualität und Relevanz. Denkschrift zur Lage der Museen (Berliner Schriften zur Museumsforschung, Bd. 30). Berlin 2012, S. 73-87, hier: S. 82.

[10] Markus Walz: Professionalisierungstendenzen im deutschen Museumswesen. In: Graf / Rodekamp 2012 (Anm. 9), S. 255-268, hier: S. 263.

[11] Umberto Eco: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a.M. 1973 [ital. Orig. 1962].

[12] Ein Teil dieser Überlegungen ist bereits formuliert in Timm 2014 (Anm. 5).

[13] Alexis Joachimides: Die Museumsreformbewegung in Deutschland und die Entstehung des modernen Museums 1880-1940. Dresden/Basel 2001.

[14] Siehe dazu die Dokumentation und Analyse der unterschiedlich entwickelten Professionalisierung und Institutionalisierung der im Museum vertretenden Fachgebiete (Wissenschaft, Dokumentation, Pädagogik/ Vermittlung, Technik): Walz 2012 (Anm. 10). Als Fallstudie, die Vermittlungsforschung im Kontext ihrer Professionalisierung reflektiert, siehe Roberts 1997 (Anm. 7).

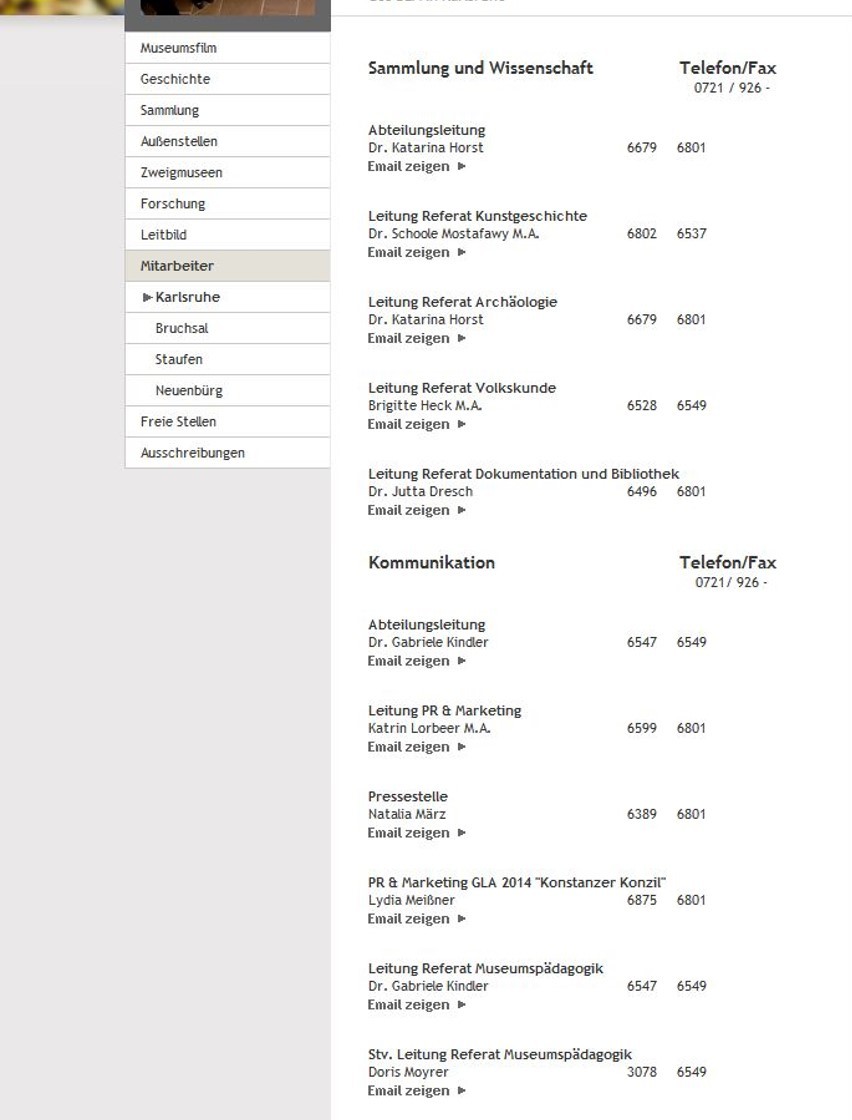

[15] http://www.landesmuseum.de/website/Deutsch/Museum/Mitarbeiter/Karlsruhe.htm [25.12.2014].

[16] http://www.gnm.de/museum/mitarbeiter-und-gremien/mitarbeiter-im-ueberblick/ [25.12.2014]. In diesem Fall ist das besonders verwunderlich, weil das KPZ 1968 von der Stadt Nürnberg und vom Germanischen Nationalmuseum gemeinsam gegründet wurde, und weil es für den mit dem Schul- und Kulturreferenten Hermann Glaser verbundenen museologischen Aufbruch im Feld der Vermittlung und für eine avancierte Programmatik der öffentlichen Kulturarbeit steht (http://www.kpz-nuernberg.de/kpz/_das_kpz_die_geschichte.shtml [25.12.2014]).

[17] Roberts 1997 (Anm. 7), S. 1.

[18] An anderer Stelle habe ich aufgeschlüsselt, dass zu dieser Entwicklung sowohl ein Wandel pädagogischer Orientierungen in der außerschulischen Kultur- und Bildungsarbeit führte, als auch, dass diese aus dem Wandel des Kuratierens in allen Sparten einschließlich der Kunst sowie aus Kämpfen der Beschäftigten in den Museen resultierte, siehe Timm 2014 (Anm. 5).

[19]Dass diese Zeitschrift nicht für eine nationale deutsche Entwicklung steht, sondern vielmehr weltweite Transformationen des modernen Museums refklektiert/e, zeigt die folgende systematische Auswertung: Andrea Meyer: The Journal Museumskunde – „Another Link between the Museums of the World”. In: Andrea Meyer / Bénédicte Savoy (Hg.): The Museum is Open. Towards a Transnational History of Museums 1750-1940. Berlin / Boston 2014, S. 179-190.

[20] Die Suche nach dem Adjektiv pädagogisch ergibt eine ähnliche zeitliche Verteilung der dann elf Treffer: die älteste Verwendung ist für 1922 und die jüngste für 2014 (davor allerdings eine Lücke bis 2001) zu verzeichnen.

[21] Otto Neurath: Bildhafte Pädagogik im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien. In: Museumskunde 20,3, 1931, S. 125-129. Dazu: Sybilla Nikolow: Sachbilder zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Gesellschaft. Otto Neuraths Bildpädagogik im historischen Kontext. In: Thomas Brandstetter, Dirk Rupnow, Christina Wessely (Hg.): Sachunterricht. Fundstücke aus der Wissenschaftsgeschichte. Wien 2008, S. 59-65.

[22] Ebd., S. 129.

[23] Manfred Eisenbeis: Neue Formen der Kulturvermittlung – das Centre national d`art et de culture Georges Pompidou. Museumskunde 43,1, 1978, S. 2-10.

[24] Ebd., S. 2f.

[25] Ebd., S. 4f. Es ist bekannt, dass die letzte Vermutung bis heute nicht zutrifft.

[26] Helena Robinson: Knowledge utopias. An epistemological perspective on the convergence of museums, libraries and archives. In: Museum & Society, 12, 2, 2014, S. 210-224.

[27] Eilean Hooper-Greenhill: The Museum in the Disciplinary Society. In: Susan M. Pearce (Hg.): Museum Studies in Material Culture. Leicester / London /Washington D.C. 1989, S. 61-72, hier: S. 71.

[28] Gudrun M. König: Der Auftritt der Waren. Verkehrsformen der Dinge zwischen Warenhaus und Museum. In: Hartmut Böhme / Johannes Endres (Hg.): Der Code der Leidenschaften. Fetischismus in den Künsten. Paderborn 2010, S. 146-157.

[29] Neurath 1931 (Anm. 21), Abb. 1-8.

[30] Eisenbeis 1978 (Anm. 23), S. 4-9. Dass vor allem aktive Kinder fotografiert wurden, war kein Zufall und wurde in der neueren Museologie analysiert: „Kinder stehen heute, anders als im 19./ frühen 20. Jahrhundert, nicht mehr für das noch nicht erwachsen gewordene ‚Volk‘, für einen zu überwindenden Zustand. Vielmehr sind sie ein Leitbild für das, wohin sich ‚das Volk‘ entwickeln soll, ein Leitbild der neuen demokratischen Kultur einer ewig lernenden Gesellschaft: lustvoll, spielend, offen für alles Neue, und immer mit Herz und allen Sinnen voll dabei.“ (Karin Schneider: Museumsbildung und Wissensspiele. In: Harrasser u.a. 2011 (Anm. 2), S. 69-89, hier: S. 88.)

[31] Roberts 1997 (Anm. 7), S. 8 zu den USA; ähnlich Tim Boon: Co-Curation and the Public History of Science and Technology. Curator. The Museum Journal, 54,4, 2011, S. 383-387, zu Großbritannien.

[32] Die Kritik daran ist immer wieder formuliert worden, hat aber erst jüngst zu einem Wandel geführt, vgl. zuletzt: „Im internationalen Vergleich wirkt diese deutsche Sachlage unterentwickelt.“ (Walz 2012 (Anm. 10), S. 266.

[33] Leontine Meijer-van Mensch: Museum 3.0 und die Wende zur Teilnahme. In: Michele Barricelli / Tabea Golgath (Hg.): Historische Museen heute. Schwalbach/Ts. 2014, S. 15-23, hier: S. 16-18. Zum Stand der Curricularisierung von Museums-/Kulturpädagogik bzw. Vermittlung in Deutschland siehe Walz 2012 (Anm. 10); in der neuen Denkschrift des Deutschen Museumsbundes wird auf die Notwendigkeit neuer Strukturen in der Qualifikation des kuratorischen Personals deutlich hingewiesen (Joachim Baur: Ausstellen. Trends und Tendenzen im kulturhistorischen Feld. In: Graf / Rodekamp 2012 (Anm. 9), S. 141-154, hier: S. 151).

[34] Roberts 1997 (Anm. 7), S. 45.

[35] Ein Beleg für die hier beschriebenen neuen Kräfte sind vergebliche Versuche, herkömmliche Herangehensweisen bloß zu reformieren, ist etwa das einst avancierte – in der Aufgabenteilung nun aber überkommene – schwedische Samdok-Projekt: Bodil Axelsson: The Poetics and Politics of the Swedish Model for Contemporary Collecting. In: Museum & Society 12,1, 2014, S. 14-28.

[36] Siehe dazu eine Fallstudie, die aus der empirisch fundierten Analyse einer museologisch bisher missachteten Museumssparte theoretisch weiterführende Perspektiven entwickelt: Angela Jannelli: Wilde Museen. Zur Museologie des Amateurmuseums. Bielefeld 2012; und als Problemaufriss: Markus Walz: Objektiv, autoritativ, subjektiv – partizipativ? Das gespaltene Verhältnis der Museen zur Generierung und Bereitstellung von Wissen. In: Museen schaffen Wissen. Leonding / Wien 2012, S. 17-23;

[37] Nicola Lepp: Ungewissheiten – Wissens(v)ermittlung im Medium Ausstellung. In: Staupe 2012 (Anm. 2), S. 60-65, hier auf S. 65 das folgende Zitat im Text.

[38] von Hantelmann / Meister 2010 (Anm. 6), S. 17, mit Verweis auf Gerhard Schulzes „Erlebnisgesellschaft“.

[39] Tobias Müller: Museum contra Eventkultur? Zur Doppelausstellung „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806“ in Magdeburg und Berlin. In: Dröge / Hoffmann 2010 (Anm. 2), S. 195-208, hier: S. 196.

[40] Thomas Thiemeyer: Inszenierung und Szenografie. Auf den Spuren eines Grundbegriffs des Museums und seines Herausforderers. Zeitschrift für Volkskunde, 108,2, 2012, S. 199-214, hier: S. 207; ebenso ders.: Evidenzmaschinen der Erlebnisgesellschaft. Die Museumsausstellung als Hort und Ort der Geschichte. Jahrbuch für Politik und Geschichte, 4, 2013, S. 13-29, hier: 29.

[41] In der Museumsforschung ist die new museology als Reaktion auf solche Dynamiken rekonstruiert worden, die gerade Lokal- und Regionalmuseen besonders deutlich getroffen haben: „The impact of economic factors associated with changes in public and private sources of funding, and the opening of public museums to the multiple pressures and effects of consumer markets, are clearly decisive in the formation of a new professional discourse with its visitor-centred, or consumer-oriented emphasis” (Max Ross: Interpreting the new museology. museum and society, 2,2, 2004, S. 84-103, hier: S. 86.)

[42] Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a.M. / New York, 7. Aufl. 1997 (Erstauflage 1992), S. 13 u. 536.

[43] Schulze 1997 (Anm. 42), S. 206f.

[44]Schulze 1997 (Anm. 42), S. 751-765 (Literaturverzeichnis). Vor allem: Michael Vester / Peter von Oertzen / Heiko Geiling / Thomas Hermann / Dagmar Müller: Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Vollständig überarb., erw. u. aktualisierte Fassung der zuerst 1993 ersch. Ausg. Frankfurt/Main 2001. Siehe dazu auch die Erläuterung des Wandels von der Volksbildung zum lebenslangen Lernen in der (west-)deutschen Bildungspolitik wie in den neuen sozialen Bewegungen bzw. in der antipädagogischen Lernphilosophie bei Timm 2014 (Anm. 5), S. 6f.

[45] Axel Honneth: Ästhetisierung der Lebenswelt. Merkur, Juni 1992, S. 522-526, hier: S. 526. Zur differenzierten Rezeption aus der Perspektive der Empirischen Kulturwissenschaft siehe: Kaspar Maase: Spiel ohne Grenzen. Von der "Massenkultur" zur "Erlebnisgesellschaft": Wandel im Umgang mit populärer Unterhaltung Zeitschrift für Volkskunde 90/I, 1994, S. 13-36.

[46] Schulze 1997 (Anm. 42), S. 90, dort auch das Folgende.

[47] Schulze 1997 (Anm. 42), S. 30f. (dort auch die folgenden Zitate im Text).

[48] Stadt Nürnberg (Hg.): Menschen mit Migrationshintergrund in Nürnberg. Nürnberg 2011, S. 17. Die mit dieser Studie hergestellte Lücke fällt umso mehr auf, wenn man berücksichtigt, dass eines der vom Autor so skeptisch betrachteten Kulturzentren – eben das Kulturpädagogische Zentrum – 1984 im Germanischen Nationalmuseum eine der ersten Ausstellungen zum Thema Migration in der BRD gezeigt hatte: Türkiye'de Günlük Hayat. Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung des KPZ im Germanischen Nationalmuseum. Zweisprachig (deutsch/türkisch). Nürnberg 1984.

[49] Schulze 1997 (Anm. 42), S. 592.

[50] Schulze 1997 (Anm. 42), S. 604. Die Fragen sind überwiegend aus psychologischen Persönlichkeitstests der 1960er und 1970er Jahre entwickelt worden (ebd., S. 592 u. 614).

[51] Schulze 1997 (Anm. 42), S. 521.

[52] Gottfried Korff: Die Popularisierung des Musealen und die Musealisierung des Popularen. In: Gottfried Fliedl (Hg.): Museum als soziales Gedächtnis? Kritische Beiträge zu Museumswissenschaft und Museumspädadogik. Klagenfurt 1988, S. 9-23.

[53] Schulze 1997 (Anm. 42), S. 521.

[54] Ebd., S. 521f.

[55] Hermann Glaser / Karl Heinz Stahl: Die Wiedergewinnung des Ästhetischen. Perspektiven und Modelle einer neuen Soziokultur. München 1974; Hilmar Hoffmann: Kultur für Alle. Frankfurt a.M. 1981. Die Referenzen bei Schulze 1997 (Anm. 42) sind auf S.483, 500, 521 u. 523.

[56] Schulze 1997 (Anm. 42), S. 484.

[57] Als Fallstudie z.B. Taavi Tatsi: Identity Struggles of Museum Professionals. Autonomous Expertise and Audience Participation in Exhibition Production. In: Journal of Ethnology and Folkloristics, 5, 2, 2011, S. 65-80, die gesellschaftstheoretische und kulturanalytische Reflexion ebd., insbes. S. 76-78.

[58] Lepp 2012 (Anm. 37), S. 65. Mit dieser Aporie ihres emanzipativen Anliegens setzen sich auch die Vertreter:nnen einer antipädagogischen Lernphilosophie im Museum auseinander (programmatisch: Eva Sturm: Von Kunst aus. Kunstvermittlung mit Gilles Deleuze. Wien 2011; Carmen Mörsch: At a Crossroads of Four Discourses. Documenta 12 Gallery Education in between Affirmation, Reproduction, Deconstruction, and Transformation. In: Carmen Mörsch (Hg.): Documenta 12 Education II: Between Critical Practice and Visitor Services. Results of a Research Project. Zürich 2012, S. 9-31.)

[59] Timm 2014 (Anm. 5).

[60] Eine ethnographische Studie dazu aus dem Fach ist: Beate Binder: Streitfall Stadtmitte. Der Berliner Schlossplatz. Köln 2009. Als Position zu partizipativen Verfahren in der Architektur und Stadtplanung siehe: Markus Miessen: The Nightmare of Participation. Berlin 2010.

[61] Evdoxia Baniotopoulou: Art for Whose Sake? Modern Art Museums and their Role in Transforming Societies: The Case of the Guggenheim Bilbao. Journal of Conservation and Museums Studies, 7, 2001, S. 1-17. Das haben auch jene zeitgenössischen Beobachter bemerkt, denen der Begriff Gentrifizierung noch nicht zur Verfügung stand: „Die Platzierung des Zentrums, das täglich von mehr als 20 000 Menschen besucht wird, hat eine tiefgreifende Veränderung der Bevölkerungs- und Beschäftigungsstruktur in seinem Umfeld bewirkt und einen kulturellen Gegenpol zu den traditionsreichen Vierteln der Rive-Gauche geschaffen. Es ist überraschend, die Belebung der Straßen und Plätze um Beaubourg am Nachmittag und Abend zu verfolgen. (…) Der nicht unproblematische Gegensatz zwischen zwei Kulturen ergibt erstaunlicher Weise ein versöhnliches Resultat, nimmt der aggressiven Modernität des Zentrums seine provokative Schärfe, vermittelt zwischen den Zeiten und Formen.“ (Eisenbeis 1978 (Anm. 23), S. 2f.)

[62] Charles Thorpe / Jane Gregory: Producing the Post-Fordist Public. The Political Economy of Public Engagement with Science. Science as Culture, 19, 3, 2010, S. 273-301, hier: S. 273.

[63] Ebd., S. 296.

[64] Ross 2004 (Anm. 41), S. 84 u. 100.

[65] Andrew Barry: Interaktivität. Konsument_innen, Bürger_innen und Kultur. In: Harrasser u.a. 2011 (Anm. 2), S. 43-67, hier: S. 62.

[66] Wöhrer 2011 (Anm. 2), S. 94.

[67] Die hier zusammengefassten Überlegungen gehen hervor aus Diskussionen im wissenschaftlichen und kuratorischen Team des Ausstellungs- und Forschungsprojekts „Doing kinship with pictures and objects. A laboratory for private and public practices of at“, 2009-2012: Kathrina Dankl, Andrea Hubin, Ana Ionescu, Tena Mimica, Lukasz Nieradzik, Karin Schneider; Ausstellungsgestaltung: Kathrina Dankl; Grafik und Katalog: Johannes Lang, Wolfram Wiedner; Projektpartner: Österreichisches Museum für Volkskunde, Wien (Margot Schindler, Matthias Beitl, Herbert Justnik, Claudia Peschel-Wacha, Katharina Richter-Kovarik), Universität für Angewandte Kunst, Wien, Dept. für Theorie und Geschichte des Designs (Alison J. Clarke), Universität Wien, Institut für Europäische Ethnologie (Bernhard Fuchs); Projekthost: Science Communications Research, Wien). Finanzierung: Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, Programm art(s)&sciences. Projektergebnisse: Clarke, Alison J. u.a. (Hg.) (2012): Familienmacher, Ausstellungsmachen. Katalog zur Ausstellung im Österreichischen Museum für Volkskunde. Wien; Kathrina Dankl / Tena Mimica: Collecting the Present by exploring Doing Kinship with Pictures and Objects. In: Léontine Meijer-van Mensch u.a. (Hg): Participative Strategies in Collecting the Present (Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische Beiträge, 63, 2013, S. 24-33; Kathrina Dankl / Tena Mimica / Lukasz Nieradzik / Karin Schneider / Elisabeth Timm: Faultlines of participation: An ethnography translated into an exhibition on family and kinship. Museum and Society, 11, 1, 2013, S. 82-99; Andrea Hubin / Karin Schneider: Doing Research with Anthropologists, Designers, Mediators and a Museum: a Project on, for and with Families in Vienna. Engage. The International Journal of Visual Art and Gallery Education, 25, S. 31-40; Lukatz Nieradzik / Elisabeth Timm. Familien machen – eine Ausstellung: Retrospektive eines Experiments im Österreichischen Museum für Volkskunde in Wien mit Anmerkungen zu Krise und Kritik der Repräsentation. Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische Beiträge, 67, 2015, S. 90-104.