Elisabeth Timm

Am 25. Februar 1937, heute vor 85 Jahren, wurde Dietmar Sauermann in Breslau geboren. Laut Sauermanns eigenen Angaben war sein Vater „Heeresstudienrat“, und „[s]eit dem Januar 1942 […] in Rußland vermißt“, zu seiner Mutter Else (geb. Wolff) macht er keine weiteren Angaben (Sauermann 1968: o.S. (Lebenslauf), dort auch die folgenden biographischen Informationen). Sauermann besuchte zwei Jahre lang die deutsche Volksschule in „Mährisch-Rothwasser/Ostsudeten“, das war eine kleine Ortschaft mit Eisenbahnanschluss und Textilindustrie, die das Deutsche Reich nach dem Münchner Abkommen 1938 besetzt hatte. Die am Ort befindliche tschechische Schule war fortan geschlossen. 1946 wurde die deutsche Bevölkerung des nun nur noch Červená Voda genannten Ortes vertrieben. Dietmar Sauermann kam mit seiner Mutter nach Westfalen, wo er in Enger die Volksschule und das Progymnasium und später in Herford das Gymnasium absolvierte.

Das Studium der Geschichte, Germanistik, Philosophie und Pädagogik sowie Volkskunde an den Universitäten Münster und München schloss er 1963 mit der Hauptprüfung für das Lehramt an höheren Schulen in den Fächern Geschichte und Germanistik ab. 1966 wurde er an der Universität Münster bei Bruno Schier mit einer Studie zu Geschichtsbildern in Volksliedern des 18. und 19. Jahrhunderts promoviert. Mit Bruno Schier in Münster und Josef Hanika in München hatte er zwei Ostforscher als akademische Lehrer, die wie er aus dem Sudetenland kamen und die beide seit dem Ersten Weltkrieg und bis ans Ende ihrer Lehrtätigkeit in den 1960er Jahren völkisch-deutschnationale Positionen in Forschung und Lehre vertraten. Das Thema von Sauermanns Dissertation lag in den Gefilden der aus der Germanistik erwachsenen Volkskunde: Schon vor den Brüdern Grimm hatte es Volksliedsammlungen gegeben. Vor allem im 19. Jahrhundert wurden die bereits mit politischem Interesse gesammelten Lieder in Orientierung an den Brüdern Grimm und am Herderschen Konzept des „Volksgeists“ in der damals noch jungen Disziplin Germanistik als vermeintlich natürliche Hervorbringungen nationaler Kultur von unten gedeutet. Um 1900 öffnete sich dieses Feld vorübergehend für eine multilinguale, global komparative Perspektive auf Erzählungen, Märchen und Lieder. Der Erste Weltkrieg und neue, nun nationalistisch-völkische Einengungen beendeten das jedoch bald, viele wissenschaftshistorische Studien haben gezeigt, dass vor allem in der deutschsprachigen Volkskunde Vertreter:innen anderer Positionen abgedrängt wurden. Mit einem Blick nach Osten hatte man schon bald nach dem Ersten Weltkrieg begonnen, Kultur auf Karten darzustellen, und Dietmar Sauermann setzte dieser von seinem Doktorvater Bruno Schier vertretenen Schule der sogenannten Kulturraumforschung in seiner Dissertationsschrift ein kleines Denkmal: Im Anhang befindet sich ein Konvolut Karten, auf denen er die von ihm identifizierten „Liedtypen“ nach Belegstellen eingetragen hatte. Auf diesen Karten kombinierte er unterschiedliche Zeitschnitte, historische und aktuelle Staatsgrenzen, sowie Verwaltungsgliederungen wie die westdeutschen Regierungsbezirke der 1960er Jahre (eine Staatsgrenze zur immer „Mitteldeutschland“ genannten DDR ist nicht zu sehen, ihre „Bezirke“ sind jedoch eingezeichnet), Österreich ist nach Bundesländern unterteilt, aber in der Schweiz fehlen die Kantone. Die Tschechoslowakei, auf die 1968, das Erscheinungsjahr der Dissertation, wegen des Prager Frühlings die ganze Welt schaute, heißt bei ihm „Böhmen“ und „Mähren“, weder Polen im Osten noch Italien im Süden existieren. Alles zusammen sei laut Legende zu Karte 12 „Mitteleuropa (Skizze)“, die „Binnengrenzen“ „östl. Oder-Neiße Linie von 1937, westl. von 1957“ beziehen sich im Osten auf den Stand vor dem Münchner Abkommen und im Westen auf die föderale Gliederung der BRD nach dem Beitritt des Saarlands, aber aus der Zeit zwischen 1870/71 und 1918 stehen beim Saarland noch die damaligen Bezirke „Lothringen“, „Unterelsaß“ und „Oberelsaß“.

Das war kein zufälliges Durcheinander sondern bildete ab, was die Vertreter der Kulturraum- und Kulturlandschaftsforschung in der Geschichte, der Geographie, der Volkskunde politisch wie wissenschaftlich meinten, bereits vor dem Ersten Weltkrieg und dann trotz des Versailler Vertrags als deutsches Territorium beanspruchen zu können. Sauermanns Karten bildeten nach wie vor die Idee eines riesigen deutschen Reiches ab, dessen Konturen aus dem Vorkommen der „Typen“ von „Volksliedern“ abzuleiten wären, sie sind auf den Karten mit Nummern und Symbolen (Kreise, Dreiecke, Quadrate) eingezeichnet. Aber diese Perspektive prägte nicht die gesamte Studie, sondern war offenbar eher eine im Anhang versteckte Reminiszenz an seinen Doktorvater. Im Analyseteil entfaltet der Autor eine differenzierte Untersuchung der Volksliedtexte und sein Forschungsergebnis war gerade nicht die Behauptung einer uralten, ewig gleichen „deutschen“ Überlieferung. Vielmehr beleuchtet er mit dem geschickt gewählten Fokus auf die „Geschichtsbetrachtung“ in diesen Quellen die „Wechselwirkung zwischen Territorialgeschichte, Inhalt und Verbreitung“, die Lieder stehen nicht außerhalb von Geschichte und Politik, sondern spiegeln sie, es zeigt sich darin beispielsweise „der bunte Wechsel von Bündnispartnern und Gegnern“ der letzten 200 Jahre (82). Sauermanns analytischer Horizont überschritt den der Kulturraumforschung. Er arbeitete intensiv mit Wolfgang Steinitz’ zweibändigem Werk zur Arbeiterbewegung („Volkslieder demokratischen Charakters“, 1956-1962 erschienen), kritisierte die Semantik der völkischen Konzepte wie „‘genuines‘, ‚heimisches‘ und ‚stileigenes‘ Volkslied (…) da Wesenszüge als schon bewiesen vorausgesetzt werden“ (ebd.: 15). Insgesamt wertete er eine fast 19 000 Lieder umfassende Sammlung aus dem damaligen Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg/Breisgau aus, darunter sowohl gedruckte und bekannte Sammlungen aber auch handschriftlich notierte Belege. Methodisch versuchte er historisch-kritisch vorzugehen, indem er etwa „Fassungen ohne Quellenhinweise, die nach 1850 in handschriftlichen oder gedruckten Sammlungen zu finden sind“, nicht in sein Korpus aufnahm (22), wobei ihm aber klar war, dass auch datierte und räumlich zugeordnete Nachweise das Ergebnis von Überlieferung, Redaktion, Veränderung oder Verfälschung sein können. Das Ineinander von künstlerischer und gelehrter Verfeinerung und populärer Überlieferung hingegen interessierte ihn nicht, ‚das Volk‘ sang die Lieder bei ihm nicht außerhalb von Geschichte, aber es artikulierte sich vermeintlich sozial und kulturell autochthon. Entgegen seiner feinen Beobachtungen der expliziten Kommentierung und Bearbeitung des politischen Geschehens in Europa seit der Französischen Revolution postulierte Sauermann am Ende seiner Analyse eine Autonomie des ‚Volkes‘, es sei „nur in geringem Maße fähig, eine klare begriffliche Sprache zu sprechen und in ihr zu denken“ (140). Ein so verstandenes ‚Volk‘ oder, in späteren Publikationen, ‚Menschen‘, die die Weltläufte zwar kommentieren und bewältigen, für sie aber nicht verantwortlich sind, verstand er als das Proprium der ‚Volkskunde‘ als Wissenschaft.

In seiner Wissenschaftsgeschichte zu 200 Jahren Volkskundlicher Forschung in Westfalen begann Sauermann (1986) auch damit, die Ideologie, Abwehr und Geschichtsverdrehung, die trotz der fundamentalen Kritik am völkischen Engagement des Fachs seit Ende der 1960er Jahre an manchen Orten und von manchen Personen noch oder wieder gepflegt wurde (gerade auch in Münster durch Bruno Schier an der Universität), vorsichtig zu benennen. So stellte er beispielsweise klar, dass der Germanist Jost Trier (1894–1970) im Dezember 1943 „nicht wegen irgendwelcher Angriffe der Nationalsozialisten von seinem Amt als Vorsitzender der Volkskundlichen Kommission“ zurückgetreten war, „sondern wegen interner Auseinandersetzungen und weil er sich durch Eingriffe der Provinz[ialverwaltung] in seinem Kompetenzbereich eingeengt fühlte“ (ebd.: 107). Damit hatte er eine Argumentationsstrategie benannt und aufgedeckt, mit der sich völkisch engagierte Wissenschaftler:innen, aber auch andere, die im NS-Regime Verantwortung getragen hatten, nach 1945 entlasteten: Konflikte vielerlei Art aus der Zeit zwischen Januar 1933 und Kriegsende 1945 wurden pauschal als Beweise für Distanz zur NS-Ideologie vorgebracht oder gar als Geschichten über Gegnerschaft und Widerstand erzählt. Dietmar Sauermann nun hatte, wie hier zu Jost Trier, in den Archiven der Kommission, des Landschaftsverbands, des Westfälischen Heimatbundes und der Universität Münster recherchiert und eben dabei herausgefunden, dass Triers Rücktritt ein Kompetenzgerangel war wie es in allen Bürokratien vorkommt, aber kein politisch motivierter Konflikt. Zugleich hielt er aber in dieser zweibändigen Wissenschaftsgeschichte Abstand zu dem, was bereits seit vielen Jahren kritisch erforscht worden war: Die seit 1968 und dann in erweiterter Form 1971 publizierte und viel diskutierte „Kritik der Volkstumsideologie“, in der Wolfgang Emmerich schon das wissenschaftlich Notwendige zu Professoren wie dem Münsteraner Bruno Schier (Volkskunde), die auch nach 1945 noch völkisch dachten, dokumentiert hatte, fand keinen Platz im über 40 Seiten umfassenden Literaturverzeichnis (Sauermann 1986: 169-211).

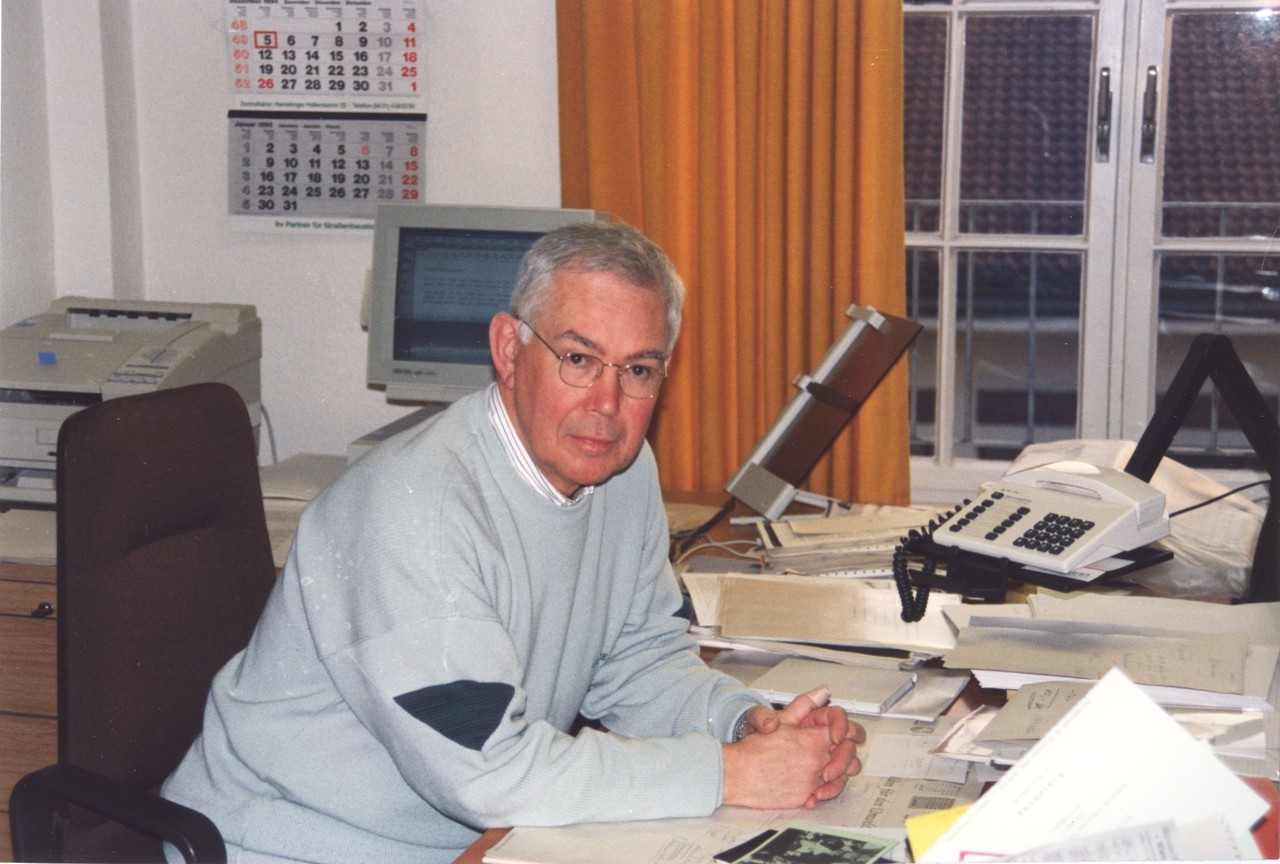

Nach der Promotion arbeitete Dietmar Sauermann kurz als Wissenschaftlicher Assistent am Volkskundlichen Seminar der Universität Münster. Sein bereits in der Dissertation formuliertes Interesse an der populären Darstellung von Geschichte verfolgte er auch in seiner Zeit als wissenschaftlicher Referent und Geschäftsführer der Volkskundlichen Kommission des Landschaftsverbands, die er über 30 Jahre lang, von 1970 bis 2001 leitete. Das verband er mit vielen Dokumentationen, die er auf der Grundlage von Schreibaufrufen zusammenstellte, einer der letzten Bände, 2007 erschienen, widmet sich den Erinnerungen an „Mein[en] Schulweg“. Auch wenn man an manchen dieser Bände eine historische Einordnung und einen Problemaufriss vermisst, der die Wahrnehmungen der Subjekte ernst nimmt als Teil von Konflikten und Machtverhältnissen: Dietmar Sauermann war nicht einverstanden mit der Idyllisierung, die sich daraus ergeben konnte. Einmal bekam er sehr deutlich zu spüren, dass manche meinten, Wissenschaftsvermittlung müsse der Identitätsbestätigung dienen. 1991, lange bevor das umfassender wissenschaftlich aufgearbeitet worden war (Hasenauer 2017), veröffentlichte er im Periodikum des Westfälischen Heimatbunds, „Heimatpflege in Westfalen“, einen kurzen Text über den „Kiepenkerl“ als „eine problematische Erfindung. ‚Kiepenkerl‘ war eine regionale Bezeichnung für die Leute, sich mühsam mit Wanderhandel und Hausieren ernährten; in einem großen Korb auf dem Rücken, der Kiepe, trugen sie ihre Ware übers Land und in die Städte. Aber in Münster und im Münsterland waren diese Kiepenkerle im 20. Jahrhundert zu Werbefiguren im Tourismus und in der Stadtwerbung herangewachsen: ehrenamtlich verkleideten sich meist ältere Männer mit blauem Kittel, rotem Halstuch, Pfeife und Holzschuhen und gingen durch die Stadt oder vertraten Münster national und sogar international auf Messen und bei Tagungen. Der „städtische Renommierkiepenkerl“ etwa, so Sauermann (1991: 2), war der 79jährige Bäckermeister Morthorst, der bei offiziellen Stadt- und sogar Staatsbesuchen höchste Würdenträger begrüßt hatte, darunter den Bundeskanzler und den Papst. Morthorst hatte der Figur ein so plausibles Eigenleben verschafft, dass er in der Presse wie ein Medienstar gefeiert wurde. Dass das Stadtmuseum ein Paar der Holzschuhe, die Morthorst bei seinen Auftritten und Gängen durch Stadt und Land durchgelaufen hatte, ausstellte mit der Beschriftung „Symbol für den Kleinhändler des vorigen Jahrhunderts“, kritisierte Sauermann: Er könne „in den Holschken von Herrn Morthorst lediglich ein Symbol für die Imagepflege der Stadt Münster in den 1970er und 1980er Jahren sehen“ (ebd.: 2). Und weiter: „Eine der wohl beabsichtigten Funktionen der heutigen Kiepenkerlgestalten ist es sicherlich, die Vorstellung von einer heilen Welt der Vergangenheit, einer Scheinwelt, zu erwecken und zu bestätigen. (…): Jeder Münsteraner fühlt sich als Münsterländer Bauer!“ (ebd.). Die Kiepe fehle, zentral in der Stilisierung der Figur zum lebenden Emblem wurden „Holzschuhe mit Stroheinlage, grobe Strümpfe, blauer Kittel, rotes Halstuch, die lange oder die kurze Pfeife und das Platt“, aber die Kiepenkerle „scheuen sich nicht, mit ihren Gästen auch Englisch oder Französisch zu reden. Dies stört offensichtlich keinen.“ (ebd.). Die Stadtwerbung pflegte die Figur über Jahre mit großem Aufwand, es gab einen „Kiepenkerlkutschenkorso“ und einen „Kiepenkerl-Bastelbogen für Kinder“, 1975 einen eigenen „Kiepenkerlmarkt“, einmal eine Festzeitung namens „Kiepenkerl-Kurier“ mit der sagenhaften Auflage von 100.000 Exemplaren, eine Figur der Meißener Porzellanmanufaktur (1981), Kiepenkerle als Räuchermännchen, Zierdekor auf Textilien, nicht zuletzt wurde der Kiepenkerl eine branchenübergreifende Werbefigur für Unternehmen im Münsterland, vom Reisebüro über Bäckereien und eine Mineralölhandlung bis hin zu den örtlichen Filialen von Kaufhäusern wie Karstadt, und den Intercity „Westfälischer Friede“ taufte ebenfalls ein Kiepenkerl (ebd: 4). Insbesondere die Kaufleute der Stadt mochten den Kiepenkerl und meinten, so hätten heute wohlhabende Unternehmer begonnen: „der erfolgreiche Kaufmann, der es durch seine Bindung an die Heimat zu Wohlstand und Ansehen gebracht hat“. Sauermann, der selbst zur Sozialgeschichte ländlicher Unterschichten geforscht hatte (Sauermann 1979), stellte klar, dass der Wanderhandel die Ökonomie der „unteren Sozialgruppen“ war, dass es aufgrund der Industrialisierung und der Eisenbahnmobilität schon im 19. Jahrhundert keine Wanderhändler mehr gab, und dass außerdem „die Wochenmärkte in Münster in jener Zeit (…) fest in Frauenhand (waren).“ (ebd.: 3). Gerade unter den Kaufleuten waren die Wanderhändler:innen verachtet: „Kein Münsteraner Bürger wird in der damaligen Zeit sich ernsthaft mit einem solchen ‚Individuum‘ – wie es im damaligen Polizeijargon hieß – identifiziert haben.“ Die Idealisierung und Idyllisierung des Landlebens begann bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit der Stilisierung des Kiepenkerls, aber auch mit der Inszenierung historischer Feste und Bräuche, wobei gerade die wohlhabenden Bürger und Kaufleute der Stadt, in Münster Paohlbürger genannt, angesichts der Säkularisierung und der aufkommenden Sozialdemokratie sich so „in die ländliche Vergangenheit (flüchteten), die sie noch vor einigen Jahrzehnten aufs heftigste bekämpft hatten“ (ebd.: 3). Im „Mühlenhof“, der pittoresken Zusammenstellung von Versatzstücken historischer Gebäude im stadtnahen Erholungsgebiet am Aasee, das der Werbefachmann Theo Breider seit den 1960er Jahren als „Freilichtmuseum“ vermarktete, hatten nicht nur die Paohlbürger ein regelrechtes Habitat für Auftritte, Führungen und Geselligkeit mit Kiepenkerlen geschaffen.

Sauermanns leidglich vier Seiten umfassender Text löste unter anderem in Leserbriefen der Lokalzeitung Entrüstung aus, vielleicht weniger, weil er populäres Vergnügen störte, sondern vor allem, weil auf die Geschichtsklitterung von oben aufmerksam gemacht hatte, da das ja von der Verwaltung, der städtischen Tourismusförderung und den lokalen Honoratioren verbreitet und getragen wurde. Ohne dass das geplant war, mag der Konflikt auch dadurch zugespitzt worden sein, dass Dietmar Sauermann von denjenigen, die sich unter ‚Volkskunde‘ etwas anderes vorstellten, auch populistisch als „Professor“ angegriffen werden konnte, seit er 1987 von der Universität mit der Ernennung zum Honorarprofessor geehrt worden war und er am Volkskundlichen Seminar der Universität lehrte, wo er den Studierenden natürlich nicht beibrachte, wie man Idyllen imaginiert, sondern wie man Alltagsgeschichte mit historisch-kritischen Verfahren betreibt.

In seinen vielen weiteren Forschungen blieb Dietmar Sauermann thematisch einerseits dem treu, was man später als „Vertriebenenvolkskunde“ kritisierte, also die auch durch viel öffentliches Geld unterstützte Erforschung von als „deutsch“ bezeichneter Kultur der Vertriebenen. Das war vor allem in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg noch mit revisionistischen politischen Zielen verbunden und fand in der Regel ohne eine Einordnung dieser Schicksale in den verbrecherischen Angriffs- und Vernichtungskrieg, mit dem Deutschland ganz Europa überzogen hatte, statt; ‚Deutsche‘ waren hier immer Opfer, als Vertriebene oder als Kriegsgefangene. Cornelia Eisler (2015) hat dieses politisch-wissenschaftliche Geflecht und seine Verbindungen zu spontaner Erinnerungskultur und dem Griff der revanchistisch orientierten Landsmannschaften nach den Lebensgeschichten von Flüchtlingen und Vertriebenen am Beispiel der „Heimatstuben“ herausgearbeitet. Man darf in dem von Dietmar Sauermann und Renate Brockpähler (1992) verfassten, umfangreichen Band über die „Erinnerungen an die Kriegsgefangenschaft 1942–1955“ einen Ausdruck dieser Akzentsetzung sehen, vielleicht auch einen Zusammenhang mit der biographischen Erfahrung Sauermanns, der nie eine Nachricht seines vermissten Vaters aus dem Krieg erhalten hatte. Über 150 Berichte ehemaliger Kriegsgefangener hatten Brockpähler und Sauermann nach mehreren Aufrufen archiviert und nach Themen geordnet in über 400 Seiten aufbereitet. Sie bildeten dabei zwar alle Widersprüche und die sehr unterschiedlichen Erfahrungen der Männer ab und zogen mit dem Hinweis auf diese Schlussformel der Einsender das Fazit „‚Nie wieder Krieg‘“, das sie zudem mit einem Hinweis auf den Golfkrieg und den Jugoslawienkrieg aktualisierten (ebd.: 411ff.). Zugleich aber blieben sie in der Rahmung in einem engen Verständnis von volkskundlicher Erzählforschung, die subjektiven Erinnerungen erscheinen wie entkoppelt von der Frage nach dem Handeln der Männer als Soldaten vor ihrer Gefangenschaft, einen Bezug zu den seit den 1980er Jahren intensiven, öffentlich und wissenschaftlich geführten Debatten um die NS- und Kriegsverbrechen der Deutschen und der Wehrmacht oder zur vorliegenden lebensgeschichtlichen, auch mehr kritischen Forschung zu Erinnerungen, stellten sie in ihrer Arbeit nicht her, obwohl das gerade beim Thema Gefangenschaft nahe gelegen hätte, war doch beispielswiese die wichtige Studie über den kalkuliert mörderischen Umgang der Deutschen mit den sowjetischen Kriegsgefangenen von Christian Streit bereits 1980 erschienen, und Lutz Niethammers Studie „Hinterher merkt man, daß es richtig war, daß es schiefgegangen ist“ 1983.

Diese erst mit dem Jahr 1945 einsetzende Perspektive auf Alltagserfahrungen der zuvor nicht verfolgten Deutschen prägte auch Sauermanns letzte, umfangreiche Monografie aus dem Jahr 2004, in der er sich den „Lebenserinnerungen als Quellen zur Vertreibung und ihrer kulturellen Bewältigung, am Beispiel der Grafschaft Glatz“ widmete. Dazu hatte er über 160 Interviews geführt und thematisch ausgewertet, wobei er die Chronologie der Erinnerungen im Fragebogen und in der Gliederung des Buchs bei den letzten Kriegsmonaten in Schlesien beginnen lässt (ebd: S. 16 u. 439f.). Das bildet vielleicht auch seine generationelle Lage ab, da seine eigene Erinnerung als 1937 Geborener und als Vertriebener dem entspricht. Aber verwunderlich ist es doch, dass er in der Einleitung von 2004 fast revanchistische Töne anschlug. Mit Bezug zum „Wiedervereinigung“ genannten Beitritt der DDR zur BRD schrieb er da: „In dieser Zeit hat sich die Gesellschaft der Bundesrepublik daran gewöhnt, daß nur ein Teil des ehemals Deutschen Reichs wiedervereinigt und daß die Region, die einst ‚Ostdeutschland‘ war, als Strafe für die NS-Verbrechen aufgegeben wurde. Die völkerrechtliche Absicherung dieser machtpolitischen Entscheidung der Siegermächte sowie die moralische Bewertung dieser Politik und ihrer Folgen sind zwar umstritten, doch damit beschäftigt sich nur eine Minderheit der deutschen Staatsbürger“ (Sauermann 2004: 1). Es traf halt nicht zu, dass diese europäische Neuordnung 2004 noch „umstritten“ war, jedenfalls nicht unter Fachleuten des Völkerrechts, der Einigungsvertrag und der Zwei-Plus-Vier-Vertrag galten seit 1990. Während ein anderer, auch kriegsbedingt ohne Vater aufgewachsener Volkskundler und Zeitgenosse Sauermanns, der Tübinger Utz Jeggle (1941–2009), für narrative Entlastungsstrategien in der Erinnerung an Kriegs- und NS-Verbrechen, an Flucht und Vertreibung, ein Interesse entwickelt hatte, das ihre Verquickungen mit der Abwehr eigener Nazibegeisterung auch in den Blick nahm (z.B. Jeggle 1983), vereinfachte Sauermann Leben, Gesellschaft und Geschichte in diesem Buch auf eine Gegenüberstellung von „Menschen“ und „Mächtigen“, wobei er sich nur für „Menschen“ zuständig sah: „Als Kulturwissenschaftler und Volkskundler stehen für mich bei meinen Arbeiten die Menschen im Vordergrund, die sich mit den Folgen von politischen Entscheidungen auseinandersetzen müssen; also letztlich von Mächtigen vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“ (Sauermann 2004: 2). Dass er selbst in die von den Landsmannschaften politisch mobilisierte Kulturförderung der Vertriebenen hineinsozialisiert worden war, familiär und am Wohnort in Westfalen als Kind, und später an der Universität von seinen akademischen Lehrern Josef Hanika und Bruno Schier, die wie er aus Schlesien kamen, das legte er offen und wies auch darauf hin, dass das seine Darstellung präge (ebd.: 4). Aber die Einschränkung, die sich daraus ergibt, lag wohl weniger darin, dass ihm „als Mitbetroffener“ „große Distanz (…) nicht immer möglich“ war, sondern sie zeigt sich in seiner Vereindeutigung der Leute entweder zu „Unschuldige[n]“ oder als „Politiker und ihre[.] Vollstrecker“ (ebd: 10):Möglicherweise bildete diese vereinfachte Gegenüberstellung seine Ohnmachtserfahrung als kleiner Junge ab, der im Alter von noch nicht mal zehn Jahren ohne Nachricht vom Vater mit seiner Mutter von Schlesien nach Westfalen vertrieben worden war. Bis auf die letzte Seite des Buchs über ihre „Erinnerungen“ schwankt Sauermann zwischen der Empathie für die Schicksale der Familien der Vertriebenen, die bei ihm meist mit Ausblendung der Vergangenheit vor der Vertreibung einhergeht, und dem Wissen, dass ein durch die Deutschen angezettelter verbrecherischer Angriffskrieg Europa im 20. Jahrhundert so verändert hat, dass er den von ihm interviewten Frauen und Männern, die nach 1989 ihre alte Heimat Schlesien wieder besucht hatten und ihm das auch in den Interviews erzählten, empfahl: „Vor allem sollte den deutschen Besuchern klar sein“, „daß sie heute als Gäste“ nach Polen reisen (ebd.: 437).

Literatur

Cantauw, Christiane (2011): Nachruf auf Dietmar Sauermann. In: Heimatpflege in Westfalen 5, S. 23-24. (Soweit nicht anders angegeben hieraus die biografischen Informationen im Text.)

Eisler, Cornelia (2015): Verwaltete Erinnerung – symbolische Politik. Die Heimatsammlungen der deutschen Flüchtlinge, Vertriebenen und Aussiedler. (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Band 57). München.

Hasenauer, Carolin (2017): Der Kiepenkerl. In: Lena Krull (Hg.): Westfälische Erinnerungsorte. Beiträge zum kollektiven Gedächtnis einer Region. Paderborn, 297-305.

Jeggle, Utz (1983) " Flüchtlingsschicksale": Bericht von einem Projektseminar. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 26, 325-334.

Niethammer, Lutz (1983): „Hinterher merkt man, daß es richtig war, daß es schiefgegangen ist“. Nachkriegserfahrungen im Ruhrgebiet. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930 bis 1960. Berlin.

Sauermann, Dietmar (Hg.) (2007): Mein Schulweg. Erinnerungen 1925–1075 (Rückblick. Autobiographische Materialien, Bd. 6). Münster.

Sauermann, Dietmar (2004): „Fern doch treu!“. Lebenserinnerungen als Quellen zur Vertreibung und ihrer kulturellen Bewältigung, am Beispiel der Grafschaft Glatz. Marburg.

Sauermann, Dietmar (1991): Der Kiepenkerl - eine problematische Erfindung. In: Heimatpflege in Westfalen 5,1-4.

Sauermann, Dietmar (1986): Volkskundliche Forschung in Westfalen 1770 – 1970. Geschichte der Volkskundlichen Kommission und ihrer Vorläufer. Bd. I: Historische Entwicklung. Bd. II: Grundlagenmaterial des Archivs für westfälische Volkskunde. Münster.

Sauermann, Dietmar (Hg.) (1979): Knechte und Mägde in Westfalen um 1900: Berichte aus dem Archiv für Westfälische Volkskunde (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Bd. 1). Münster.

Sauermann, Dietmar (1968): Historische Volkslieder des 18. und 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Volksliedforschung und zum Problem der volkstümlichen Geschichtsbetrachtung. Dissertation im Fach Volkskunde an der Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 1966. Münster: Aschendorff.

Sauermann, Dietmar; Brockpähler, Renate (1992): „Eigentlich wollte ich ja alles vergessen …“. Erinnerungen an die Kriegsgefangenschaft 1942–1955. Münster.

Streit, Christian (1980): Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-1945. Stuttgart.