Was ist passiert?

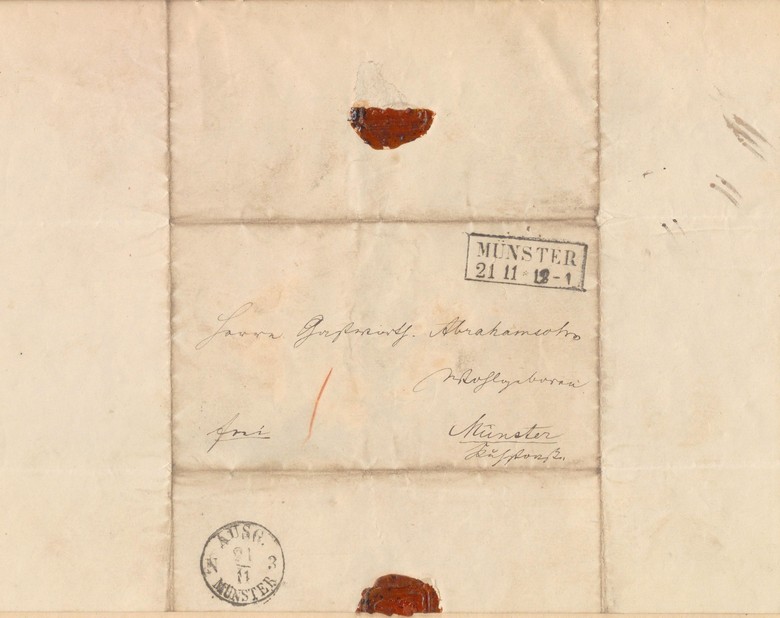

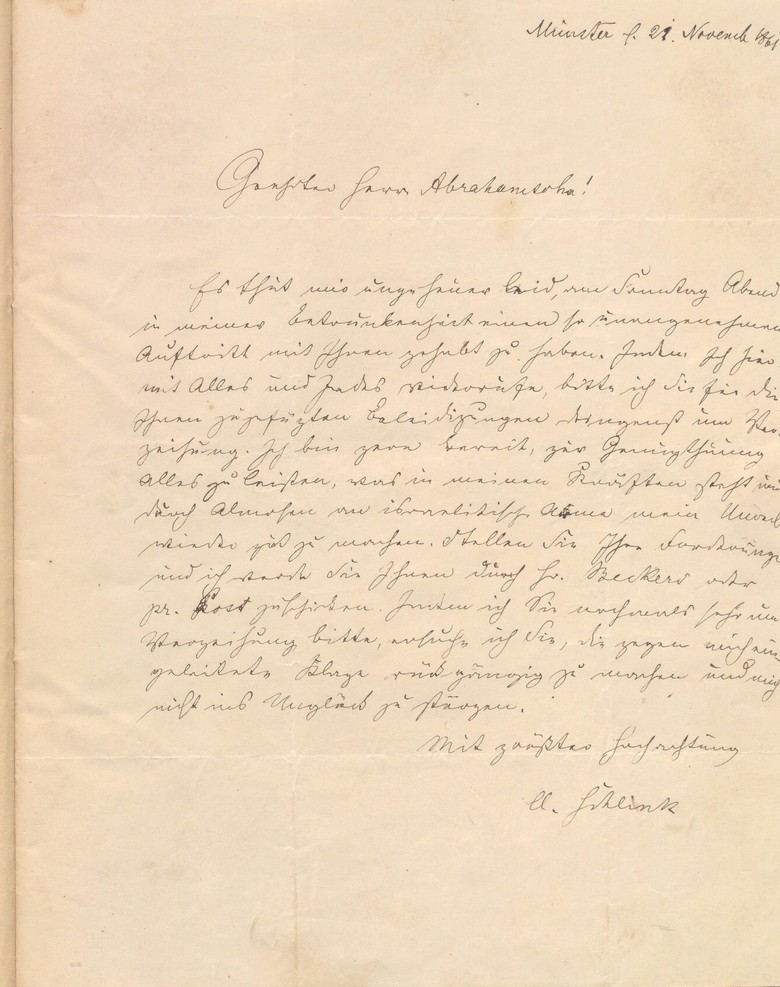

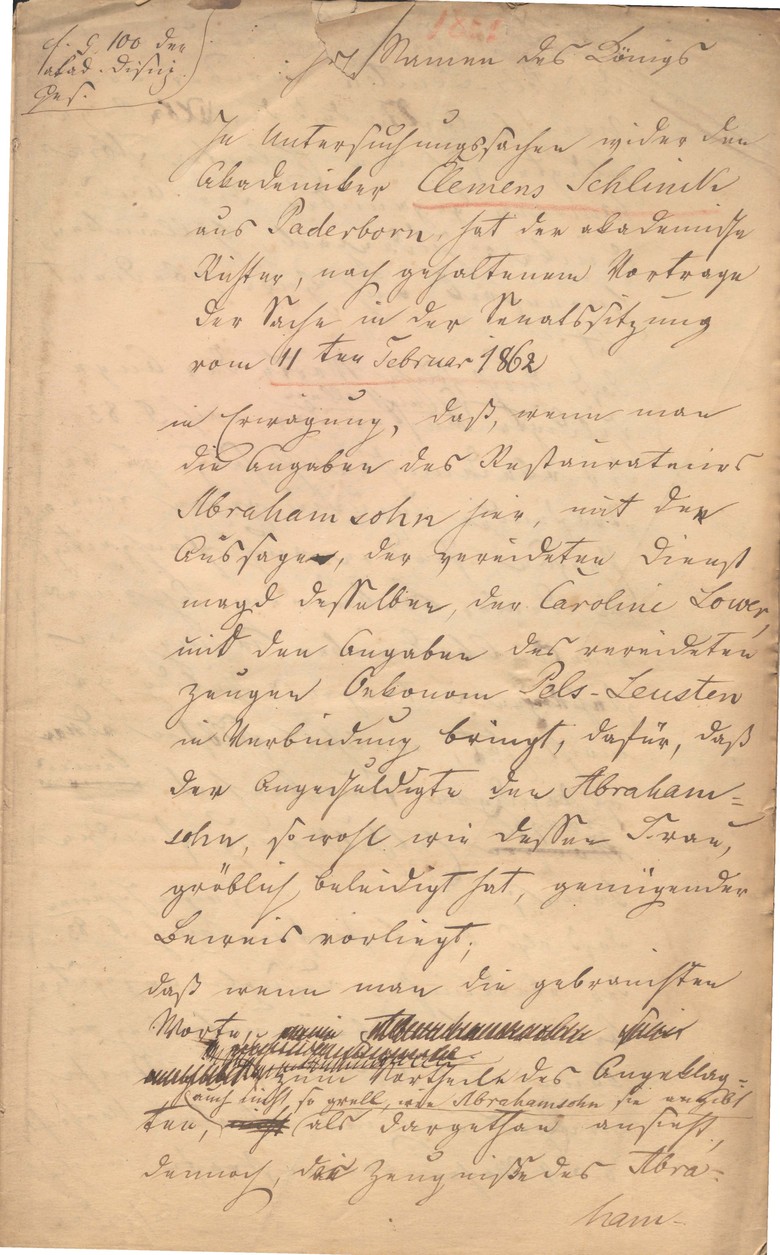

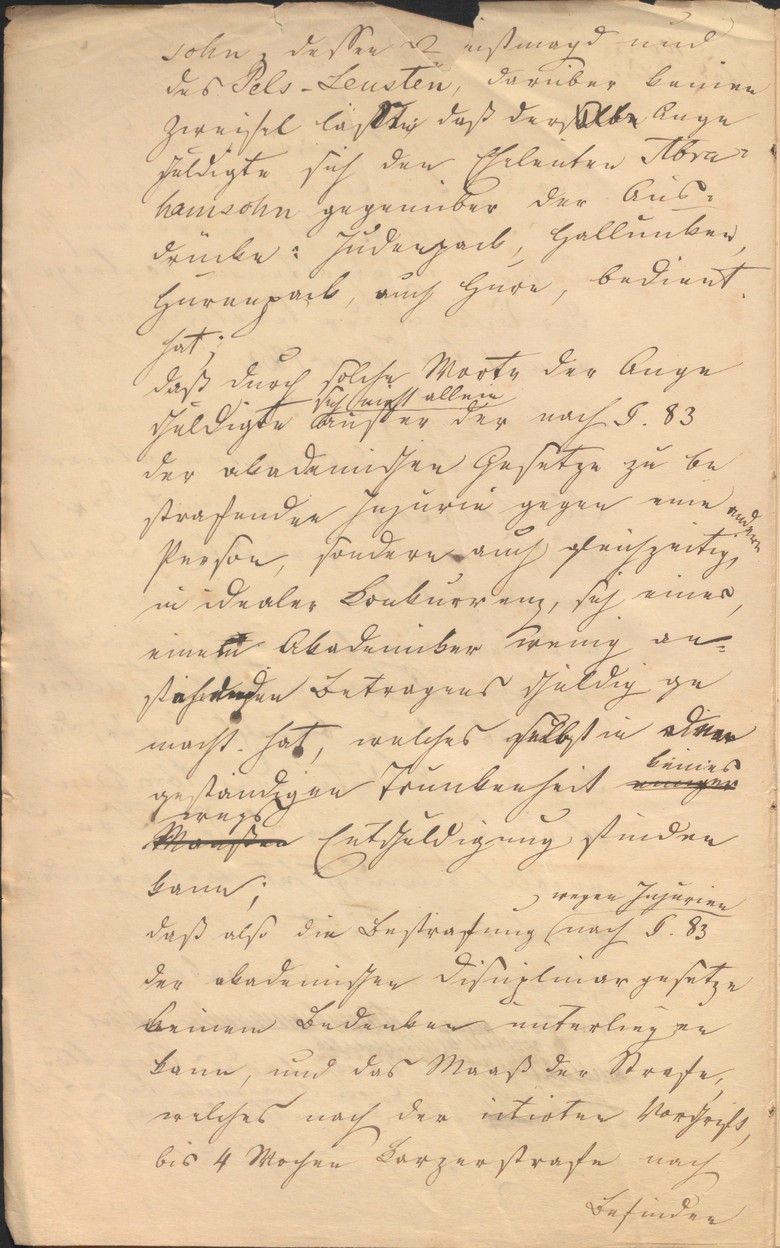

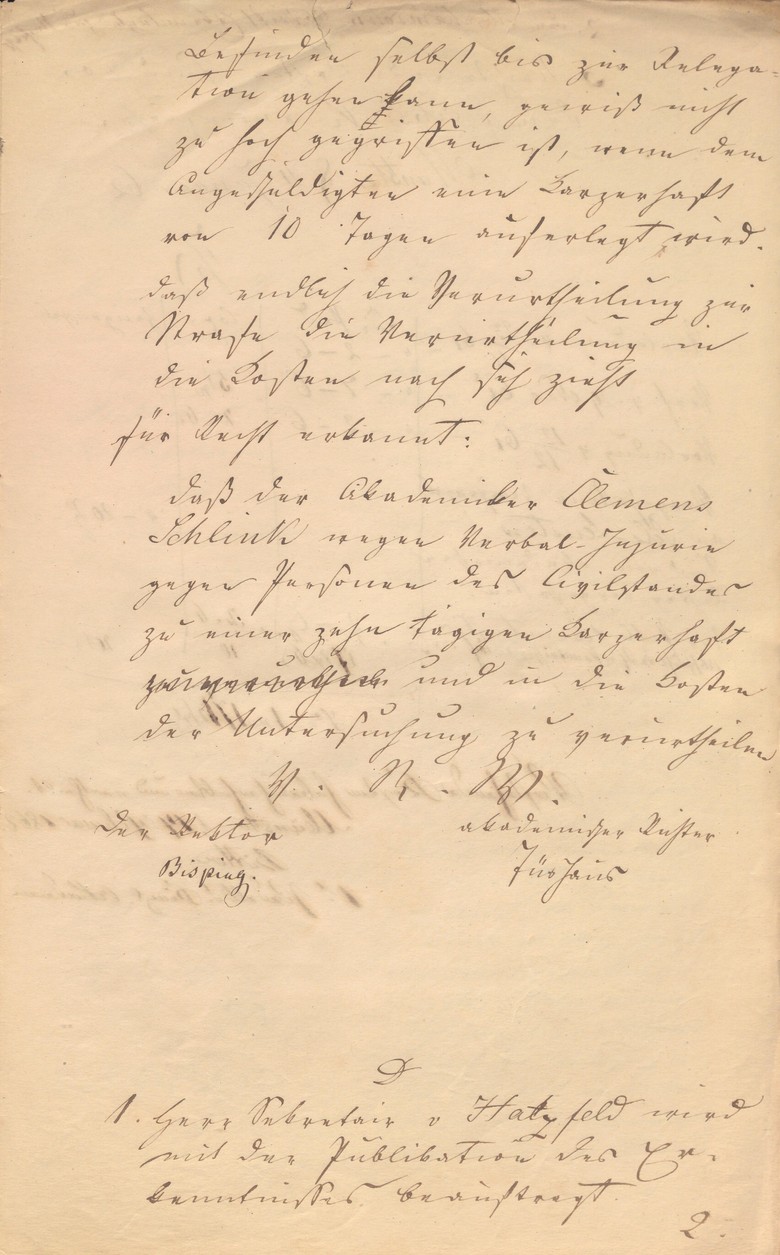

Am 19. November 1861 zeigte der in den Akten als „Restaurateur“ bezeichnete Gastronom Abrahamsson (sein Vorname wird in der Akte nicht erwähnt, lediglich einmal wird dieser als „J.“ abgekürzt) die Geschehnisse an, die sich am 17. November in seiner Gaststätte im Kuhviertel ereignet hatten: Gegen neun Uhr sei „[…] ein mir unbekannter einjähriger freiwilliger Infanterist sowie ein der erst mir jetzt namentlich bekannt gewordener Akademiker Clemens Schlinck wohnhaft auf der Jüdefelderstraße bei Tenkhoff, in meine Gaststube [gekommen] und verlangten Getränke. Bei Verzehrung dieser entsann sich zwischen mir und dem Freiwilligen ein Gespräch, ganz harmlose Art, in welches sich aber bar darauf der benannte Schlinck in ganz grober auch beleidigende Art einmischte. Unter andern sagte mir der Schlink folgende Beleidigungen ohne daß auch meinerseits die mindeste Veranlassung zu geben; zu dem benannten Freiwilligen: Du must keinem Juden glauben, wenn er sagt wahrhaftig, dann schwört er erst falsch". Zudem soll er die Frau Abrahamssohns beleidigt haben: „Sie sind ja doch ein Hurenmensch, wie viel wollen Sie haben, wenn ich sie haben will“, woraufhin der Gastronom den Studenten seiner Gaststätte verwies, was dieser wiederum zunächst verweigerte. Nach einer kurzen Auseinandersetzung verließ der Student die Gaststube und verübte „einen großen Straßen Unfug“. Die Anzeige wurde an den akademischen Richter Gerichtsrat Tüshaus weitergegeben, der die von Abrahamssohn aufgezählten Zeug:innen und den Studenten Clemens Schlinck aus Paderborn vernahm.

Schlinck berichtete, er habe sich mit dem einjährig Freiwilligen Franz Beckers zum Biertrinken getroffen. „Nach dem wir eine Zeitlang getrunken, und ich schon etwas betrunken war, machte der Freiwillige Becker den Vorschlag nach dem nahe bei wohnenden Restaurateur Abrahamsohn zu gehen. Ich fand mich willig dazu und wir gingen beide hin. Der Becker und der Abrahamsohn sprachen so meine ich miteinander, als der Letztere, in welcher Weise kann ich nicht angeben, das Wort wahrhaftig anbrachte. In meiner Trunkenheit sagte ich darauf, ohne daß ich etwas Böses dabei im Sinne hatte: wenn der Jude wahrhaftig sagt, dann lügt er. Daß ich, wie Abrahamsohn behauptet, gesagt haben soll: Du must keinem Juden glauben, wenn er sagt wahrhaft dann schreit er erst falsch, das muß ich bezweifeln. Daß ich weiter seine Frau eine Hure genannt haben soll, dessen erinnere ich mich nicht.“ Zum Vorwurf, sich der Aufforderung, die Gaststube zu verlassen, widersetzt zu haben, entgegnet er, er müsse „sehr bezweifeln, daß ich das Haus des Abrahmsohn auf dessen Aufforderung zu verlassen, nicht habe verlassen wollen, und man dieserhalb mich hinausgeworfen hat.“ Auch daran, auf der Straße „groben Unfug angerichtet“ zu haben, erinnere er sich nicht mehr. Er sei jedoch einen Tag später zu Abrahamssohn gegangen, um sich „wegen der etwaigen am Abende vorher vorgefallenen Beleidigungen zu verständigen“ – der Gastronom habe ihn am Kragen gepackt und aus dem Gebäude gebracht, weshalb sich Schlinck vorbehalte, gegen Abrahamssohn vorzugehen. Zudem habe der Student sich in einem Brief entschuldigt.

Auch Beckers, der Freund Schlincks, berichtet vor dem akademischen Gericht von den Ereignissen. Er könnte sich nicht mehr an den Wortlaut der Beleidigungen erinnern, sei aber gemeinsam mit Schlinck tags darauf noch einmal zu Abrahamssohn gegangen, dieser habe den Studenten jedoch wütend der Gaststätte verwiesen. Zwei weitere Zeug:innen wurden zu den Geschehnissen befragt; die Magd Caroline Lowen bestätigte die bisherigen Aussagen und betonte die Beleidigungen Schlincks. Der Oekonom August Pels-Leusten sagte aus, er sei von Abrahamssohn in die Gaststube gebeten worden, nachdem dieser von Schlinck beleidigt wurde. An Beschimpfungen erinnerte sich der Zeuge nicht. Auf dem Heimweg sei er in der Kuhstraße noch einmal auf den Studenten getroffen, der ihn ansprach und ihn fragte, „was ich von dem Juden hielte.“

Antisemitismus im Preußen des 19. Jahrhunderts

Den Auslöser des Konflikts zwischen Schlinck und Abrahamssohn stellen die antisemitischen Aussagen des Studenten dar. Die von Schlinck reproduzierten Vorurteile Juden seien unehrlich und geldgierig existieren bereits seit dem Mittelalter. Zwar wurde der Begriff „Antisemitismus“ erst 1879 geprägt, eine auf rassistischen Stereotypen begründete Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden wurde allerdings schon während der Aufklärung laut – gegen die Forderung, auch der jüdischen Bevölkerung gegenüber Toleranz zu zeigen und diese gesellschaftlich zu integrieren, wie es Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich und den USA der Fall war, formierte sich Widerstand. Mehrere Vertreter des Bürgertums und der Wissenschaft verfassten Pamphlete, in denen sie Gründe sammelten, aufgrund derer die jüdische Bevölkerung kein Teil eines deutschen Nationalstaats werden könne. Die napoleonische Herrschaft verbesserte die rechtliche Stellung der jüdischen Bevölkerung zwar zeitweise und auch im Kontext der 1848er Revolution setzten sich vor allem liberale Politiker für die Emanzipation der Jüdinnen und Juden auf deutschem Gebiet ein. Diese Debatten gingen jedoch oft mit antijüdischer Gewalt einher – kam es zu Liberalisierungen gegenüber der jüdischen Bevölkerung in Form von Gewerbefreiheit und Freihandel, folgten nicht selten Ausschreitungen, so zum Beispiel die „Hepp-Hepp-Unruhen“ (der Ursprung dieser Bezeichnung ist unklar) in Süddeutschland im Jahr 1821. Auch in Westfalen gab es Unruhen, in Werl 1821 bis 1825, da ein jüdischer Kaufmann um Aufnahme in den örtlichen Schützenverein ersucht hatte, in Minden und Geseke wurden 1843 und 1844 vermeintliche Religionsschmähungen durch Jüdinnen und Juden zum Anlass für Tumulte genommen.

Preußen hatte sich nach der 1848er Revolution im Januar 1850 eine neue Verfassung gegeben, in der eine christliche Religionszugehörigkeit Voraussetzung für eine Anstellung bei „denjenigen Einrichtungen des Staates [war], welche mit der Religionsausübung im Zusammenhang stehen“. Die Freiheit der Religionsausübung war zwar in der Verfassung festgeschrieben, dieser Zusatz ermöglichte es der preußischen Verwaltung jedoch, jüdische Bewerber vom Schuldienst und der Justiz fernzuhalten. Auch in Kultur und Publizistik waren antisemitische Stereotype von angeblich hinterlistigen, moralisch fragwürdigen und gierigen jüdischen Protagonist:innen weit verbreitet; sie finden sich in zahlreichen Werken der Romantik (so beispielsweise in Werken von Achim von Arnim, Clemens Brentano, E. T. A. Hoffmann und Joseph Eichendorff) oder in dem 1850 von Richard Wagner unter einem Pseudonym veröffentlichten Aufsatz „Das Judenthum in der Musik“ sowie in zahlreichen weiteren Romanen und Publikationen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Antisemitische Abwertungen waren zu der Zeit, als der Student Clemens Schlinck in der Gaststätte Abrahamssohns saß und diese in dessen Gegenwart reproduzierte, sagbar. Auf die Entrüstung seines Gegenübers reagierte er mit Beleidigungen gegen dessen Frau und drohte später mit Konsequenzen für seinen Verweis aus der Gaststätte. Auch die Aussage des Zeugen Pels-Leusten, in der er berichtet, Schlinck habe Abrahahmssohn im späteren Gespräch nicht bei dessen Namen genannt, sondern lediglich als „Juden“ bezeichnet, deutet auf Vorurteile Schlincks hin.