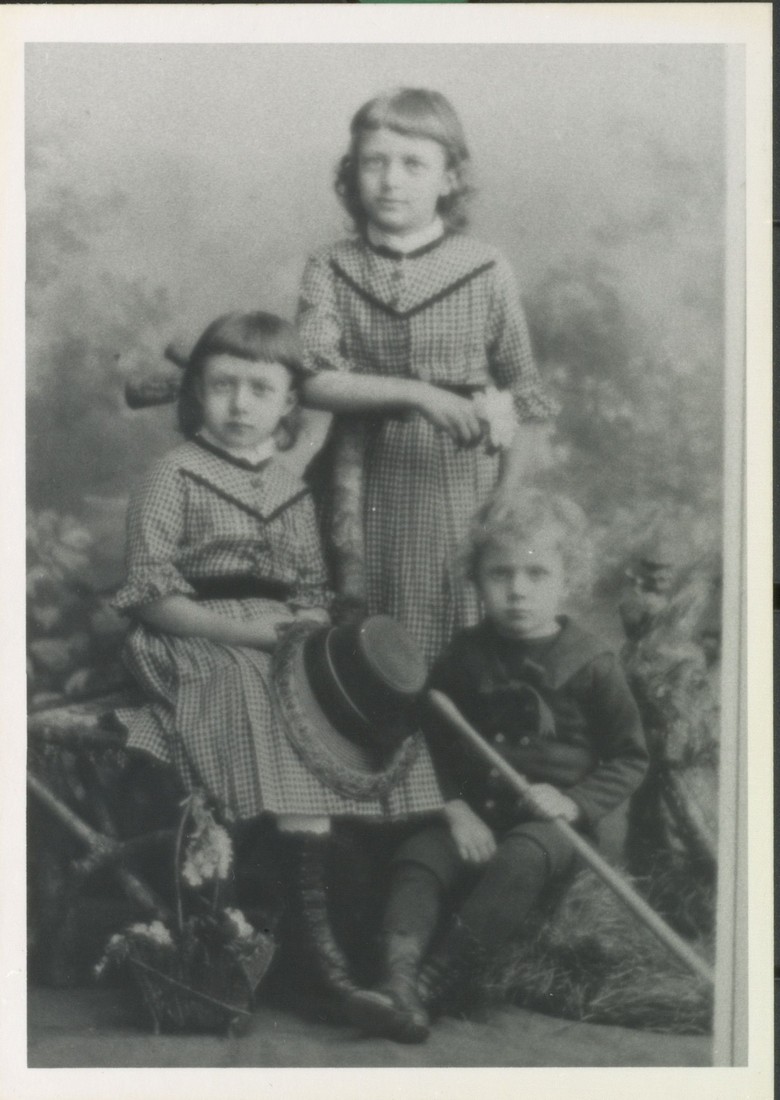

Als Tochter des evangelischen Pfarrers August und seiner Frau Anna Sophie Siemsen erhielt Anna Siemsen eine gute Ausbildung: Sie besuchte die Dorfschule in Mark, im Anschluss die höhere Mädchenschule in Hamm, legte dann 1901 ihr Examen als Lehrerin ab. 1905 machte sie ihr Abitur als Externe am humanistischen Gymnasium in Hameln, studierte anschließend Germanistik, Philosophie und Latein in München, Münster und Bonn und wurde 1909 zur Dr. phil. in Bonn promoviert. Hiernach folgte das Examen für das Lehramt an höheren Schulen sowie zwei weitere Studiensemester in Göttingen, um die Erweiterungsprüfung für das Lehramt zu erlangen. Schon vor und während des Studiums arbeitete sie als Privatlehrerin, dann als Oberlehrerin im Oberlyzeum in Düsseldorf bis sie schließlich mehr und mehr in politischen und wissenschaftlichen Funktionen des Kultusbereichs tätig war. Ihre Leidenschaft für Bildung lag gerade in der Kritik am herrschenden autoritären Bildungssystem begründet, das den jungen Menschen preußischen Untertanengeist und einen kriegerischen Nationalismus beibrachte. Für die Pazifistin und Sozialistin Siemsen ein Unding. Und von diesem Geist ist auch ihr Manuskript „Mein Leben in Deutschland“ durchdrungen, in dem sowohl der Blick auf das große Ganze fasziniert – auf die gesellschaftspolitischen Umstände, den tiefgreifenden sozialstrukturellen Wandel, die sich verschärfende Ungleichheiten –, als auch auf das Kleine, das dörfliche Leben, die Schlote der Ruhrgebietsindustrie, die alltägliche Bildungsarbeit mit jungen Menschen. 1933 war Siemsen schließlich gezwungen, das Land zu verlassen und fand ihre Exilheimat in der Schweiz. Dort, aus der Ferne, verfasste sie 1939/1940 „Mein Leben in Deutschland“.

Die Initialzündung für diesen autobiographischen Text gab ein Aufsatzwettbewerb zum Thema „My Life in Germany before and after Jan. 30, 1933“ der Widener Library der Harvard University in Cambridge/Massachusetts 1939. Das Ziel: empirische Quellen für eine Studie über die Effekte des Nationalsozialismus auf die deutsche Gesellschaft zu sammeln. Den Wettbewerbsregeln zufolge konnte der Essay mit mindestens 20.000 Worten bzw. 80 Tippseiten in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden und sollte „möglichst einfach, unmittelbar, vollständig und anschaulich gehalten sein. Bitte BESCHREIBEN Sie wirkliche Vorkommnisse, die WORTE und TATEN DER MENSCHEN, soweit erinnerlich.“ Über 250 Erinnerungen an ein Land, in dem aufgrund von Herkunft und/oder politischer Einstellung kein Leben mehr möglich war, erreichten das Wettbewerbskomittee rings um die drei Harvard-Professoren Edward Y. Hartshorne, Gordon W. Allport und Sydney B. Fay. Ein wichtiger Grund für diese Vielzahl waren auch die Geldprämien zwischen 500 Dollar für den 1. Preis, womit sich Exilant:innen in den meisten Teilen der Welt hätten über Monate über Wasser halten können, bis hin zu 20 Dollar für den 5. Preis, der ebenfalls damals deutlich mehr als ein Taschengeld war.

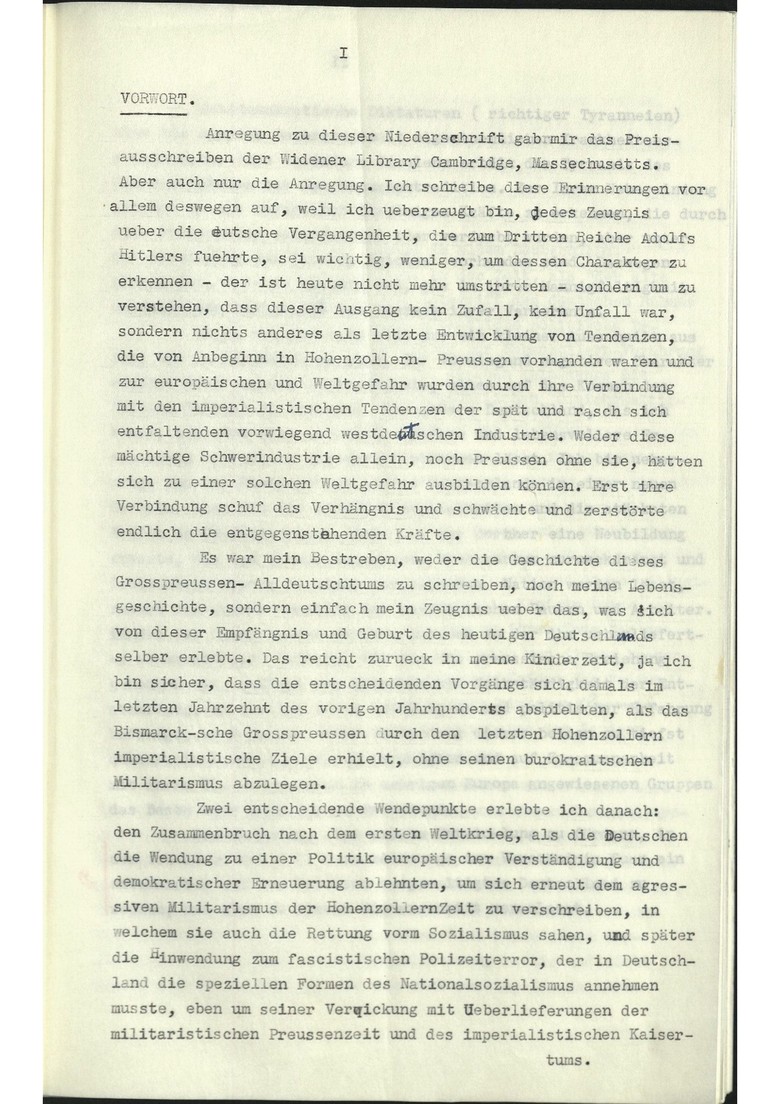

Anna Siemsen, die durch eine Scheinehe mit Walter Vollenweider schweizerische Staatsbürgerin war und sich so im Unterschied zu vielen Leidensgenoss:innen weiterhin politisch betätigen konnte, lockte vermutlich weniger die Geldprämie, sondern ihre Überzeugung, wie sie im Vorwort des Manuskripts schrieb, „jedes Zeugnis ueber die deutsche Vergangenheit, die zum Dritten Reiche Adolfs Hitlers fuehrte“ zu dokumentieren, „um zu verstehen, dass dieser Ausgang kein Zufall, kein Unfall war, sondern nichts anderes als letzte Entwicklung von Tendenzen, die von Anbeginn in Hohenzollern-Preussen vorhanden waren und zur europäischen und Weltgefahr wurden durch ihre Verbindung mit den imperialistischen Tendenzen der spät und rasch sich entfaltenden vorwiegend westdeutschen Industrie“.