Westfalen tritt in das Licht der Geschichte

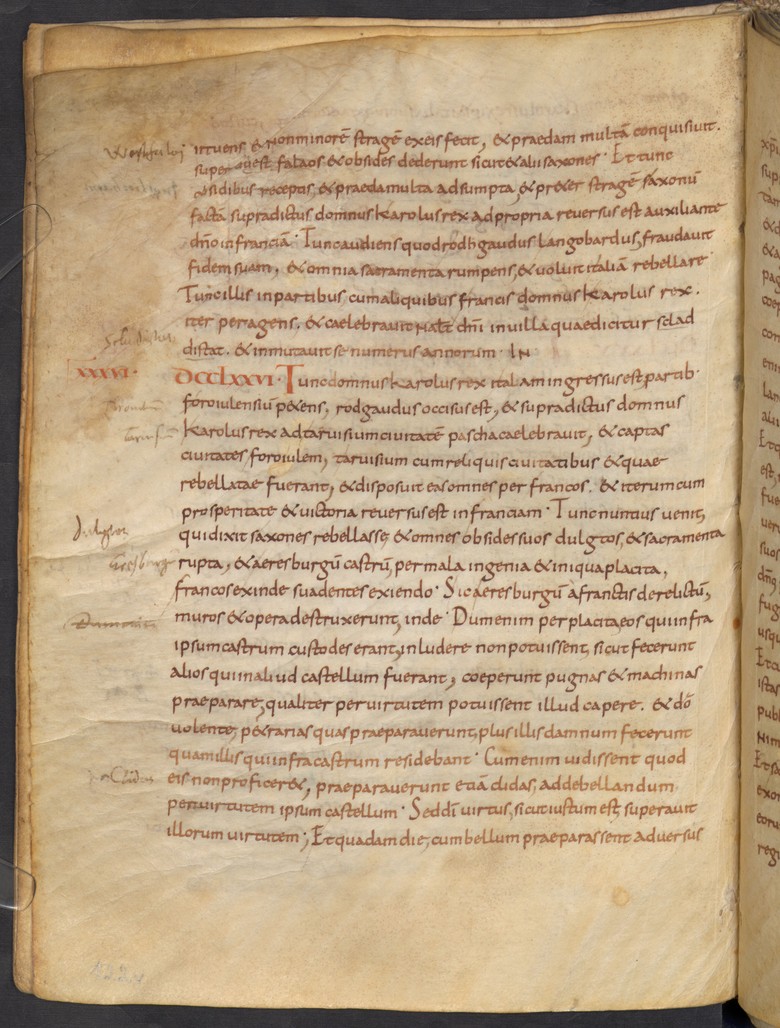

Im Jahr 775 erwähnen die Fränkischen Reichsannalen und die sogenannten Einhardsannalen (so benannt, weil sie früher Einhard (um 770 – 840), dem politischen Beraters Karls des Großen, als Verfasser zugeschrieben wurden) eine Personengruppe, die als Westfalen benannt werden. Diese Menschen waren Gegner des Frankenkönigs Karl (747/48 – 814), der im Jahr 800 zum Kaiser gekrönt wurde und den wir heute mit seinem Zusatz „der Große“ kennen. Karl schickte sich an, das Gebiet des heutigen Nordwestdeutschlands in sein riesiges Frankenreich einzugliedern. Mit Feuer und Schwert trachtete der Herrscher nicht nur die nördlich des Frankenreichs gelegenen Landstriche zu erobern, sondern auch das Christentum in die Region zu bringen. Denn die Westfalen glaubten an Wodan, Donar und Saxnot, wenn wir einem seinerzeitigen Taufgelöbnis Glauben schenken dürfen, das diese drei Hauptgötter nennt, denen der christliche Täufling abschwören musste. Einige Westfalen waren allerdings schon damals Christen, wie archäologische Funde mit eindeutig christlicher Symbolik zeigen, die aus der Zeit vor Karls Invasion stammen.

Die 775 genannten Westfalen waren Teil einer größeren Gruppe. Zusammen mit den Engern und Ostfalen bildeten sie die sogenannten Sachsen (, deshalb heißen die Auseinandersetzungen mit den Franken Karls des Großen auch „Sachsenkriege“ und nicht „Westfalenkriege“). Diese ließen sich vom großen Karl allerdings nicht ohne Widerstand erobern. Über 30 Jahre lang – zwischen 772 und 804 – gab es immer wieder Aufstände gegen die fränkische Expansion, die meist blutig niedergeschlagen wurden. Der bis heute bekannteste Gegenspieler Karls war der „Heerführer“ (dux) Widukind, der einer der „Vornehmsten der Westfalen“ war, wie es in den Berichten heißt. Widukind ist also der erste Westfale, den wir überhaupt namentlich kennen. Die weiteren Heerführer waren damals Brun (Engern) und Hessi (Ostfalen). Ebenso wie diese kapitulierte Widukind letztlich vor der fränkischen Übermacht – und ließ sich taufen. Was mit ihm danach geschah, wissen wir nicht. Entweder hat sein Taufpate, König Karl, ihn in einem Kloster wegschließen lassen oder ihn auf einem Altersruhesitz – vermutlich außerhalb Westfalens – ruhiggestellt. Widukinds Familie und Nachfahren spielten auch später noch eine durchaus bedeutende Rolle in Westfalen. Daher scheint Karl Gnade vor Recht ergehen haben zu lassen.

Frühe westfälische Identität?

Doch zurück: Die Westfalen treten also zum Jahr 775 in die Geschichtsschreibung ein. Es gehört zur wissenschaftlichen Redlichkeit, zu erwähnen, dass die Quellen, also die fränkischen Jahresberichte (Annalen, zu lateinisch annus ‚Jahr‘), die die Westfalen nennen, nicht aus dem Jahr 775 stammen, sondern hinterher entstanden sind – der hier bedeutsame Teil der Reichsannalen ein paar Jahre später zwischen 787 und 793, der Passus der Einhardsannalen nach 814. Damals firmieren die Westfalen also noch als eine Untergruppe der Sachsen. Die ältere Forschung sprach von „Heerschaft“, also militärischen Verbänden, die sich im Kriegsfall formierten. Heute wird intensiv diskutiert, ob die Westfalen und die übergeordneten Sachsen eine eigene Identität hatten oder ob diese Zugehörigkeiten eine Zuschreibung der fränkischen Eroberer waren. Denn die Westfalen und auch die Sachsen haben keine eigene Schriftlichkeit besessen. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Sachsen und damit die Westfalen sich diesen Gruppen zugehörig fühlten. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass der Name mit den Gruppen nach Britannien gewandert ist: Wessex (Westsachsen), Essex (Ostsachsen) und Sussex (Südsachsen). Auch zahlreiche Rufnamen Sahs, Saxo, Sahso, Sasso, Sahsa, Sassin, Sehsin, Sahsinc, Sahsbert, Sasprand, Saxobed, Sahsger, Sahsmunt, Sahsarich oder angelsächsische Namen wie Sexburg, Seaxbald, Seaxulf, Saxulf, Saxwulf sowie altnordisch Saxbjörn oder Saxi setzen genauso eine sächsische Identität voraus wie der Göttername Saxnot, der im angelsächsischen Bereich als Seaxnet erscheint. Dass darüber hinaus die Westfalen nicht erst in der kriegerischen Auseinandersetzung mit den Franken entstanden sind, sondern schon vorher eine Gruppe bildeten, zeigt das 802 Lex Saxonum (‚Recht der Sachsen‘) genannte, gesonderte Erbrecht, über das nur die Westfalen, nicht jedoch die Engern und Ostfalen verfügten. Ein eigenes Erbrecht bildet sich aber nicht im Verteidigungsfall, sondern hat ältere Wurzeln. Somit dürfte es Menschen, die sich als Westfalen bezeichneten und vermutlich dieser Gruppe zugehörig fühlten, schon längere Zeit vor 775 gegeben haben. Auf längere Traditionen deutet auch der Name der Ost- und Westfalen. Denn im letzten Drittel des 4. Jahrhunderts n. Chr. werden die Falchouarii als Aufgebotsverband im östlichen Teil des Römischen Reiches genannt (Notitia dignitatum). Sprachlich gesehen sind das Menschen, die aus einem Gebiet stammen, das zuvor von den Falahi, also den Falen, bewohnt wurde. Genauso gebildet sind die Völkerschaftsnamen Chatt-uarii an der unteren Ruhr und am Niederrhein, die Nachfolger der Chatti, oder die Boruct-uari zwischen Ruhr und Lippe, die Nachfolger der römerzeitlichen Bructeri im südöstlichen Münsterland an der oberen Ems. -uarii oder -varii ist das latinisierte germanische Wort *warjôz, das ‚Bewohner‘ (oder wörtlicher: ‚Beschützer, Behüter‘) meint. Die Falchouarii sind also die ‚Bewohner des von den Falchi bzw. Falahi verlassenen Landstrichs‘. Es existierte also bereits in der Völkerwanderungszeit eine Personengruppe, die sich Falahi ‚Falen‘ nannte, deren Name das Grundwort der späteren West- und Ostfalen (797: „tam de Westfalahis et Angariis quam et de Oostfalahis“) ist.

Vom Personenverband zur Landschaft

Wie dem auch sei. Wichtig ist, dass die Westfalen bei ihrem Eintritt in die Geschichte eine gesonderte Personengruppe waren. Von einem Gebiet oder Territorium ist damals allerdings noch keine Rede. Das ist nicht ungewöhnlich, wie etwa die Namen Bayern, Schwaben oder Franken zeigen. Hier werden ebenfalls sowohl die Bewohner als auch das Gebiet gleich bezeichnet. Der Name der Menschen, die in dem jeweiligen Gebiet siedelten, wird später auf das Land übertragen. Als Gebiet erscheint Westfalen dann in der „Vita Altmanni“, der um 1180 verfassten Lebensbeschreibung des Bischofs Altmann von Passau (1010/11–1091), der aus Westfalen stammte. Hier ist zum ersten Mal die Formel nachweisbar, die bis heute als Definition dient: Westfalen ist das Land zwischen Rhein und Weser. Um 1240 beschreibt auch der Magdeburger Minorit Bartholomaeus Anglicus, dass Westfalen von zwei Flüssen, nämlich Rhein und Weser, begrenzt werde, im Norden bis nach Friesland reiche und im Süden an Hessen stoße. Diese Verortung galt die ganze Vormoderne lang (bis 1803). Die vertane Chance, Westfalen schon im Mittelalter eine politische Dimension zu geben, bot sich 1180, als Kaiser Friedrich I. (1122 – 1190) nach der Absetzung Heinrichs des Löwen (1129 – 1195) als Herzog von Sachsen dem Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg (1130 – 1191) den westlichen Teil des sächsischen Herzogtums als „Herzogtum Westfalen“ übertrug. Die politischen Ansprüche in diesem Raum zwischen Rhein und Weser wurden aber von dem Kölner nicht durchgesetzt, sodass der Titel „Herzog von Westfalen“, den die Metropoliten von Köln von 1180 bis 1803 führten, keine wirkliche geografische Grundlage hatte. Lediglich im kleineren, südwestfälischen „Herzogtum Westfalen“ oder „kölnischen Westfalen“ waren die Kölner Erzbischöfe Territorialherren.

Obwohl es keine politische Einheit gab, hielt das, was man als Westfalen benannte, durch kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeiten (Niederdeutsch) etwa gegen das Rheinland und Hessen zusammen. Der westfälische Kernbereich war seit dem Mittelalter größer als der heutige Geltungsbereich. Dazu zählten neben dem Oldenburger Münsterland, das Emsland (als Niederstift Münster und Niedergrafschaft Lingen), die Grafschaft Bentheim und das Fürstbistum Osnabrück. Anders als jetzt gehörten aber das Wittgensteiner und das Siegerland nicht dazu. Den Namen Westfalen trug vor der Einrichtung der preußischen Provinz 1815 übrigens ebenfalls der kurzlebige, zum Kaiserreich Frankreich gehörende napoleonische Satellitenstaat, das sogenannte Königreich Westfalen (1807–1813). Allerdings umfasste das von Napoleons Bruder Jérôme (1784 – 1860) regierte Gebiet mit der Hauptstadt Kassel nur den östlichen Teil Westfalens, dafür aber Hessen und südniedersächsische Gebiete, die Altmark und den Harz.

Literatur

Werner Freitag, Westfalen. Geschichte eines Landes, seiner Städte und Regionen in Mittelalter und früher Neuzeit, 2. Aufl., Münster 2023.

Heinrich Schoppmeyer, Städte in Westfalen. Geschichte vom Mittelalter bis zum Ende des Alten Reiches, Paderborn 2021.

Manfred Balzer, Wege – Orte – Aufenthalte. Eine Zwischenbilanz, in: Die deutschen Königspfalzen, Bd. 6: Nordrhein-Westfalen, Teilband 3: Westfalen, hrsg. v. Manfred Balzer u.a., Göttingen 2023, S. 496–538.