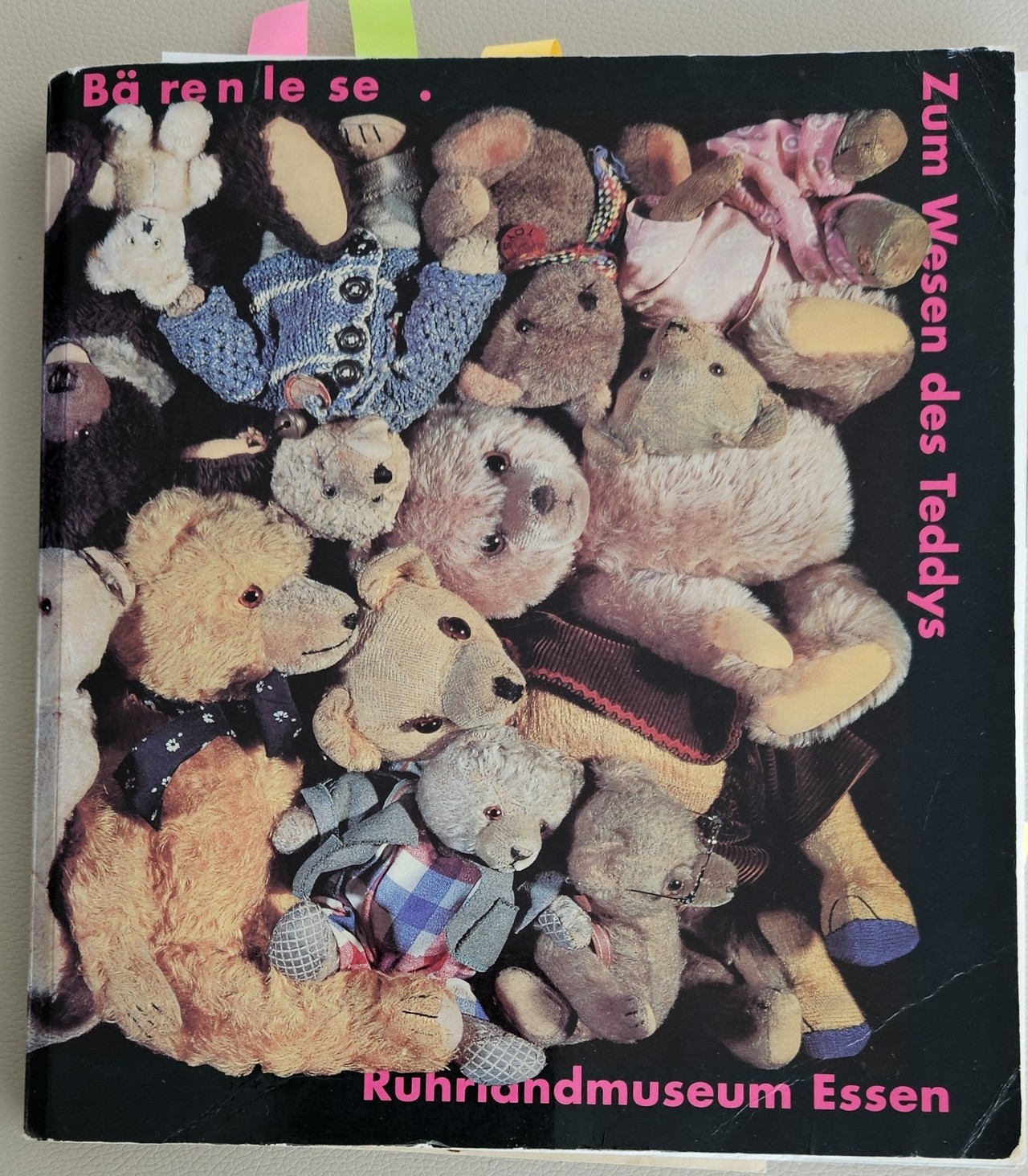

„Bärenlese. Zum Wesen des Teddys“ lautete der Titel einer Ausstellung des Ruhrlandmuseums Essen 1991. Zur deren Vorbereitung wurde ein Aufruf gestartet, einen persönlich besonderen Plüschbären für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen und dazu eine kleine Geschichte zu erzählen. In der Presse hieß es damals, viele Menschen, die dem Aufruf gefolgt waren, hätten ihren Stoffbären persönlich abgeben wollen. Eine Leihgeberin notierte in der Ausleihvereinbarung, dem Ruhrlandmuseum überlasse sie „einen hellgrauen, ca. 53 cm großen, abgenutzten Bären, sowie zwölf Kleidungsstücke für den Bären.“ Unter dem Stichwort „Versicherungswert“ gab sie an: „ideell unersetzlich.“

Die kurzen biografischen Bären-Geschichten (die präsentierten Stoffbären wurden deshalb „Bio-Bären“ genannt) sind in einem Katalog nachzulesen. Darin erzählen ihre Besitzer*innen vielfach von belastenden Erlebnissen während des Zweiten Weltkriegs oder in der Nachkriegszeit: von Bombenangriffen, Evakuierungen, Flucht und prekären Lebensverhältnissen. In einer Geschichte geht es um einem Teddy namens „Helmut“, ein Geschenk zum Weihnachtsfest 1945/46. Wörtlich: „Ich war 2 ½ Jahre alt. Wir kamen, nachdem wir ausgebombt und evakuiert worden waren, ohne Hab und Gut nach Hamburg zurück. Die Cousine meiner Mutter, in deren Haus wir untergekommen waren, hatte einen alten Teddy […] Ein Ohr war abgerissen, und ein Auge fehlte. Meine Mutter bat um diesen alten Teddy […] (und richtete ihn) wieder her. […] Ich erzählte ihm alles, was mein Kinderherz bewegte“ (Katalog Bärenlese, S. 47).

In einem weiteren Bericht finden sich folgende Zeilen: „Im Sommer 1941 von der Mutter des Besitzers“ angefertigt, sei „Hansi“ bald „zum besten Freund“ geworden. 1950 habe er den Besitzer in einem Rucksack auf der Flucht von Ost- nach Westdeutschland begleitet. (Katalog Bärenlese, S. 43). „Hansi“, „Helmut“ und etliche andere Teddys wurden weitergegeben und waren als Spielzeug manchmal noch lange im Gebrauch, einige wurden aufgrund ihrer Familiengeschichte über mehrere Altersgruppen hinweg wertgeschätzt.

Objekte und ihre Bedeutungen: ein museales Thema

2001 folgte, ebenfalls im Ruhrlandmuseum, eine Ausstellung, die sich mit Kindheitserfahrungen und -erinnerungen 1940 bis 1960 befasste. Wieder wurden Alltagsgegenstände präsentiert, darunter auch völlig ‚abgeliebte‘ Stofftiere. Wieder hatten Menschen Geschichten zu aufgehobenen Objekten aus ihrer Kindheit erzählt. Die Essener Historikerin Mathilde Jamin nahm hier ausdrücklich auf das Konzept des Musée sentimental Bezug, mit dem der Schweizer Künstler Daniel Spoerri (1930 – 2024) die Museumspraxis grundlegend verändert hatte. Nach den Vorstellungen Spoerris werden aus Gegenständen des Alltags bedeutsame Erinnerungsstücke. Sie sind ausstellungswürdig, weil sie mit einer persönlichen Geschichte verbunden werden und verraten, wie sie gebraucht, erinnert, vielleicht auch vergessen und wiederentdeckt wurden. Jamin schrieb, die 2001 in Essen ausgestellten und kommentierten „Herzensobjekte“ sollten Betrachter*innen und Leser*innen dazu einladen, ihr eigenes „Musée sentimental der Kindheit zusammenzustellen“ (S. 16).

Einige Museen beherbergen Alltagsgegenstände aus vergangenen Kindheiten dauerhaft in ihren Sammlungen, darunter auch Teddybären. In der online zugänglichen Sammlung des LWL-Freilichtmuseums Detmold befindet sich beispielsweise ein namenloser Bär, zu dem es heißt: „Mittelbrauner Plüschbär mit Abnutzungsspuren. Bei dem Bären handelt es sich um ein ursprünglich gelbliches Spielzeugtier, dem ein neues Fell übergezogen worden ist. […] Die Füllung besteht vermutlich aus Stroh. Die Stifterin und ihre beiden jüngeren Brüder bekamen den Teddybär von einer Tante 1940 geschenkt. Er war damals bereits um die 50 Jahre alt. Die Kinder liebten den Teddy heiß und innig. […] Um 1970 freuten sich dann die Kinder der Stifterin über den großen Bären [...].“ (Detmold, Sammlung online)

Aktuell wartet ein weiterer Bär auf seine Aufnahme in die Detmolder Sammlung. Es handelt sich um „Mischa“, der bereits über Ausstellungserfahrung verfügt; er war 1991 nach Essen ausgeliehen worden. Seine Geschichte, die in die 1950er Jahre zurückreicht, ist bildlich gut zu veranschaulichen und lässt sich in einem weiten historischen Bogen erzählen. Sie ist individuell, vielleicht aber auch in mancher Hinsicht exemplarisch. „Mischas“ Aussehen veränderte sich im Laufe der Jahrzehnte stark. Die Besitzerin schrieb 1991: „Der Bär, den ich 1954 mit zwei Jahren bekam, hatte wohl viele Namen, u.a. hieß er Mischa oder Mischka. Meine Großmutter, die ihre Jugend im zaristischen Russland verbracht hatte, belebte meine Fantasie mit Erzählungen, erfundenen und wahren, in denen viele Bären, Wölfe und Schlittenfahrten durch Schnee und Eis vorkamen. Ich saß in einem umgekehrten Schemel mit Mischa, … und erlebte … jene Mischung aus Faszination und Grusel, die Märchen oft haben.“ Dieser „beste Bär von der Welt“, ursprünglich braun, bekam ein neues graues Fell, als sein altes „abgeliebt“ war.