Westfalen und das Pferd

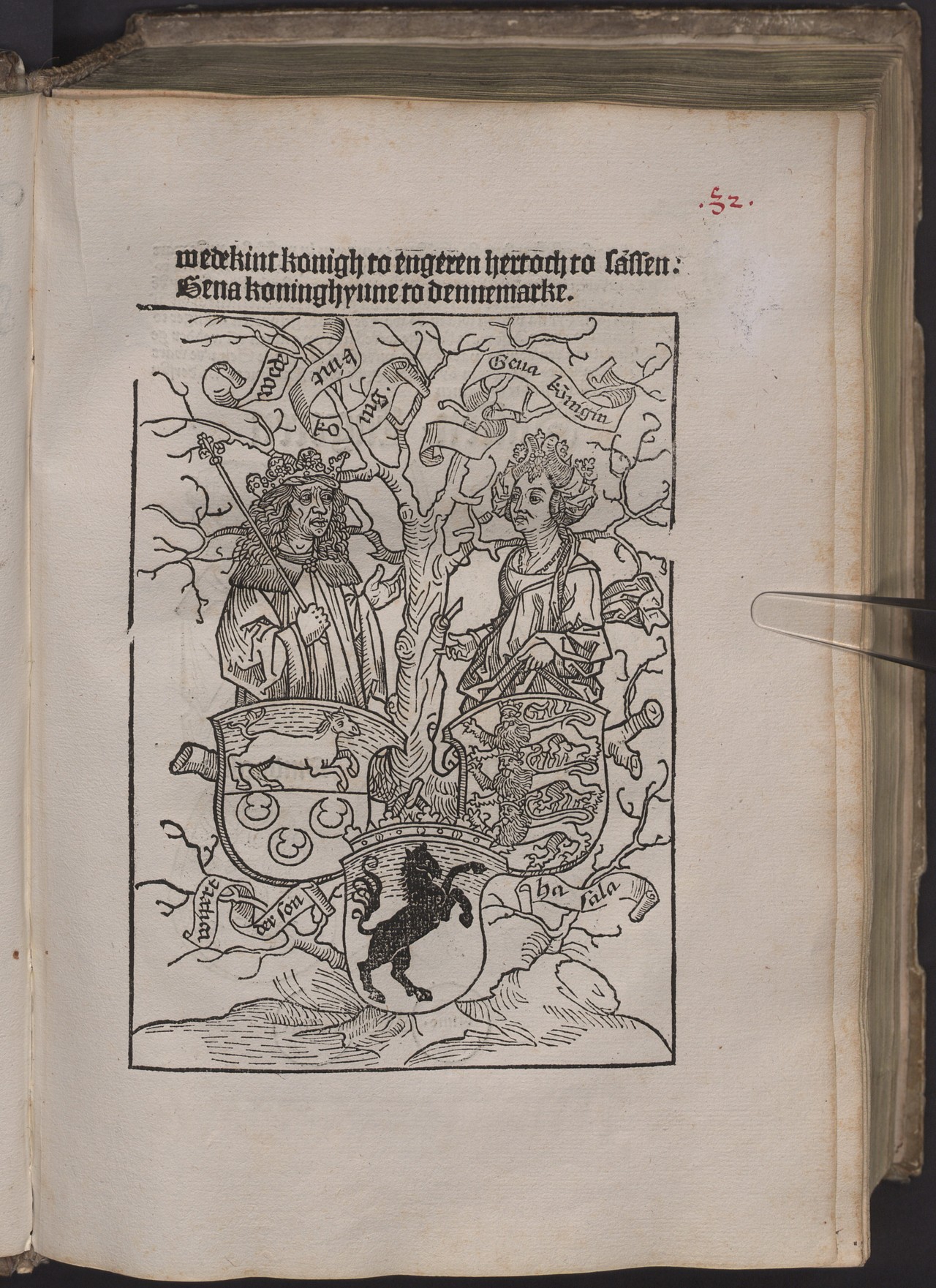

Der Hamburger Domherr Albert Krantz (1448–1517) versuchte dann in seinem Geschichtswerk „Saxonia“, das erst nach seinem Tod 1520 in Köln gedruckt wurde, eine etymologische Erklärung des Wappenbildes. Er erklärt das Grundwort der Namen Ost- und Westfalen, -falen, als niederrheinisch-westfälisch zerdehnte Form zu Fohlen, nämlich Falen. Westfalen hätte danach seinen Namen nach dem Fohlen erhalten. Wenn auch diese Erklärung des Namens aus heutiger sprachwissenschaftlicher Sicht nicht haltbar ist, so werden sich doch die Menschen seinerzeit durchaus den Westfalen-Namen so erklärt und dadurch das Symbol für den Landstrich geschaffen haben: Im niederrheinisch-westfälischen Sprachraum gab das „fale Falen“ als ‚weißes Fohlen‘ (zu mittelniederdeutsch fâle ‚fahl, blond, entfärbt, bleich, blass‘) einen verständlichen Sinn. Das hatte zur Folge, dass das in dieser Zeit aufkommende weiße Wappenpferd als redendes Zeichen für Westfalen angesehen wurde. Dass Wappenbilder vielfach aus richtig oder auch falsch verstandenen Orts- und Familiennamen abgeleitet wurden, ist vielfach nachzuweisen: die Eiche (Telge) in Telgte, die Buche in Bochum, der Schöps in Schöppingen, der Elefant (Helphant) in Helfenstein usw.

Überregionale Verbreitung des Wappenmotivs erreichten dann der Kupferstecher und Verleger Matthäus Merian (1593–1650) und der Schriftsteller Martin Zeiller (1589–1661) mit ihrer „Topographia Westfaliae“. Obwohl sie wussten, dass das offizielle Wappentier des westfälischen Reichskreises der Reichsadler war, den sie auch der Karte dieses Verbandes beigaben, wählten sie für das Titelblatt das springende Pferd als Repräsentanten für ihren Westfalenband. Sie griffen hier auf eine ältere gesamtwestfälische Tradition zurück, die sich schon auf dem Titelblatt eines im Soester Stadtarchiv befindlichen westfälischen Feme-Rechtsbuches von 1470 und einer auf 1546 datierten Handschrift mit dem Titel „Westphalische Gerichts Ordnung“ nebst einem Schimmel im Wappen zeigt. Auch der Rektor des münsterischen Gymnasiums Paulinum Hermann von Kerssenbrock berichtet in seiner um 1570 verfassten Täufergeschichte von einem weißen Fohlen (album pullum equinum), das in der Volkssprache „einen vallen“ heiße (quem patria lingua ‚einen vallen‘ appelant), als Zeichen (insignis) des Volkes (gens) der Westfalen. Dieses Sinnbild hätten die Kölner Erzbischöfe als Herzöge von Westfalen übernommen. Diese Angabe Kerssenbrocks lässt sich um 1468 nachweisen, als der damalige Kölner Metropolit ein steigendes Ross auf die Bildseite einer in Deutz bei Köln hergestellten Münze prägen ließ. Ab 1483 erscheint das Ross darüber hinaus als erzbischöfliches Wappenbild.

Vermeintliche Geschwister: Niedersachsen- und Westfalenross

Somit dürfte das weiße Westfalenross dem spätmittelalterlichen Erklärungsversuch des Namens Westfalen entsprungen sein, den man zu westfälisch Falen ‚Fohlen, junges Pferd‘ bzw. zu fâle ‚hell, fahl‘ stellte. Und damit ist ebenfalls die bisherige Lehrmeinung anzuzweifeln, dass die Kölner Erzbischöfe ihr Wappentier von den Herzögen von Braunschweig-Grubenhagen aufgrund herrschaftspolitischer Ansprüche übernommen hätten. Mitglieder der welfischen Nebenlinie führten ab 1361 sporadisch neben dem welfischen Löwen auch ein weißes Ross auf rotem Grund in ihrem Siegel. Von hier aus sprang es nach Hannover in das kurfürstliche, später königliche Wappen, aus dem es als Niedersachsenross entnommen wurde. Das Westfalen- und das Niedersachsenross haben – trotz aller Ähnlichkeit (im Gegensatz zum niedersächsischen Wappenpferd weist der Schweif des Westfalenpferdes nach oben) – also keinen gemeinsamen Ursprung. Sie sind unabhängig voneinander entstanden. Es sei denn, man wollte annehmen, dass die Herzöge von Braunschweig-Grubenhagen das weiße Pferd aus dem westfälischen Traditionszusammenhang übernommen hätten.

Literatur

Brage bei der Wieden, Niedersachsenross und Westfalenpferd. Wie kam das Pferd ins Wappen?, in: Saxones. Eine neue Geschichte der alten Sachsen, hrsg. v. Babette Ludowici, Darmstadt 2019, S. 24f.

Brage bei der Wieden, Das Niedersachsenross, in: Geschichte und Erinnerung in Niedersachsen und Bremen. 75 Erinnerungsorte, hrsg. v. Henning Steinführer u. Gerd Steinwascher, Göttingen 2021, S. 99–104.

Paul Derks, Das Westfalen-Roß – eine redende Chiffre. Entstehung und frühe Verbreitung, in: Der Arnsberger Landständepokal von 1667. Eine Stiftung des Kölner Kurfürsten Maximilian Heinrich v. Bayern für das Herzogtum Westfalen, hrsg. v. Michael Gosmann, Arnsberg 1997, S. 33-44.

Roland Linde, Das Westfalenross – ein Symbol wird gemacht, in: 775 – Westfalen. Das Buch: Eine Region wird gemacht, hrsg. v. Johanna Hersh u.a., Regensburg 2025, S. 327–330 (leider fehlen hier wichtige Quellen und Literatur).

Pascal Pawlitta, Das Westfalenross, in: Westfälische Erinnerungsorte. Beiträge zum kollektiven Gedächtnis einer Region, hrsg. v. Lena Krull, Paderborn 2017, S. 47–61.