Einleitend erörterte der Bürgermeister von Westerkappeln, dass die Herstellung von Leinen für die Grafschaft Tecklenburg „eine wahre Goldgrube“ sei und somit eine gute Möglichkeit darstelle, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Im Kirchspiel Westerkappeln beobachtete Kandelhardt darüber hinaus das hohe Potenzial des Ackerbaues als nicht minder lukrativen Erwerbszweig. Gleichwohl musste der Bürgermeister allerdings zugeben, dass die Landwirtschaft ein schweres und kaum ertragreiches Geschäft darstelle. Demzufolge war Kandelhardt durchaus bewusst, dass seine Aussagen Misstrauen hervorrufen würden; wie konnte dieser Verwaltungsbeamte vom Ackerbau schwärmen, wo doch in der Realität im Kirchspiel Westerkappeln ein gänzlich anderes Bild vorherrsche? Winters- und Sommerszeit würden sich die Bauern „übermässig anstrengen und plagen“, um Ertrag zu erzielen – jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Kandelhardt antwortete auf diese Bedenken: Wer meine, am Ende des 18. Jahrhunderts Landwirtschaft noch wie zu „Vater[s], Gros- und Urgrosvater[s]“ Zeiten ausüben zu können, irre gewaltig. Vielmehr fehle vielfach der Wille zu Veränderungen; nur wenige würden darüber nachdenken, wie man es „besser machen“ könne, wie Kandelhardt wörtlich notierte.

Oberste und erste Prämisse beim Ackerbau sei es, „daß man hinreichenden guten Dünger hat. Diesen sich anzuschaffen ist eine der ersten Sorgen des Landmanns.“ Bis dato war es gängige Praxis im Kirchspiel Westerkappeln, Heideplaggen oder Grassoden zu stechen, um diese als Dünger auf die Felder aufzutragen. Teils wurde der Oberboden zunächst als Einstreu in den Stallungen verwendet, damit er sich mit Kot und Urin vermenge. Freilich würde das Vieh die meiste Zeit des Jahres nicht im Stall verbringen, sondern draußen in den Gemeinheiten. Die Folge: Kühe, Schweine und Pferde entledigten sich ihrer Notdurft gerade nicht in den Stallungen, sondern in „Heiden und Brüchen“, sodass der „Dünger unnütz verschleppt“ werde, wie Kandelhardt klagte. Demzufolge bewertete er die Düngung mit Heideplaggen als ungeeignet, um den Ackerbau zu befördern. Hinzu komme, dass die Plaggen häufig aus Heidekraut, wenig nährstoffhaltigem Sand und nur schwer verrottendem Wurzelwerk bestünde, wodurch die düngende Wirkung nachlasse. Auch als Einstreu sei Stroh weitaus eher geeignet, um Harnstoffe und Jauche aufzunehmen. Kurzum: „Ihr beschweret und verderbet […] mit diesem Kraut und schlechtem Sand eure Aecker. […] Der einzige Nutzen dieser Plaggen ist, daß euer Vieh in den Ställen eine Zeitlang trocken liegt.“

Welche Alternative schlug Kandelhardt anstelle der bisher gebräuchlichen Plaggenwirtschaft vor? Er plädierte dafür, Klee oder andere Futterkräuter anzubauen. Klee sei „das wohlthätigste, nützlichste Futterkraut für hiesige Gegend, so wohl für den Ackerbau als die Viehzucht. Ein Kraut, wofür wir dem höchstem Wesen nicht Dank genug bringen können“, schwärmte er regelrecht. Insbesondere könne der Klee als Viehfutter dienen, um den Tierbestand aufzustocken. Denn eine Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge erweise sich vornehmlich dadurch möglich, mehr Tiere zu halten. Allerdings müsse das Vieh in Ställen untergebracht werden, da man auf diese Weise „mehrern und bessern Mist“ gewinne, sodass man „die Plaggen fast ganz entbehren“ könne. Ferner erlange man „mehrere und bessere Milch und Butter“, die sich veräußern ließen, um weitere Einkünfte zu erzielen.

Nach der Einführung der Stallfütterung wurden die gemeinen Markenländereien als Weideflächen entbehrlich. Kandelhardt empfahl, diese Gründe urbar zu machen und fortan als Ackerland oder als Anbaufläche von Futterkräutern zu nutzen. Bisweilen würden in der Grafschaft Tecklenburg noch viele „Orte leider wüste und leer“ aussehen, doch in Zukunft werde das Territorium sich zu einem „gesegneten Land“ entwickeln, „wo Wohlfahrt und Ueberfluß herrschen würde“, frohlockte der Bürgermeister von Westerkappeln.

Tatsächlich mögen die genannten Agrarreformen für die Entwicklung der modernen Landwirtschaft segensreich gewesen sein. Nicht vergessen werden sollte indes, dass die skizzierten Vorhaben zur Umgestaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweise große Eingriffe in die naturräumlichen Begebenheiten bedeuteten. Auf der einen Seite ist der Wandel also positiv zu werten, da die Lebensgrundlage vieler Menschen verbessert werden konnte. Auf der anderen Seite dürfen dabei die negativen Auswirkungen für Natur und Umwelt nicht aus dem Blick geraten.

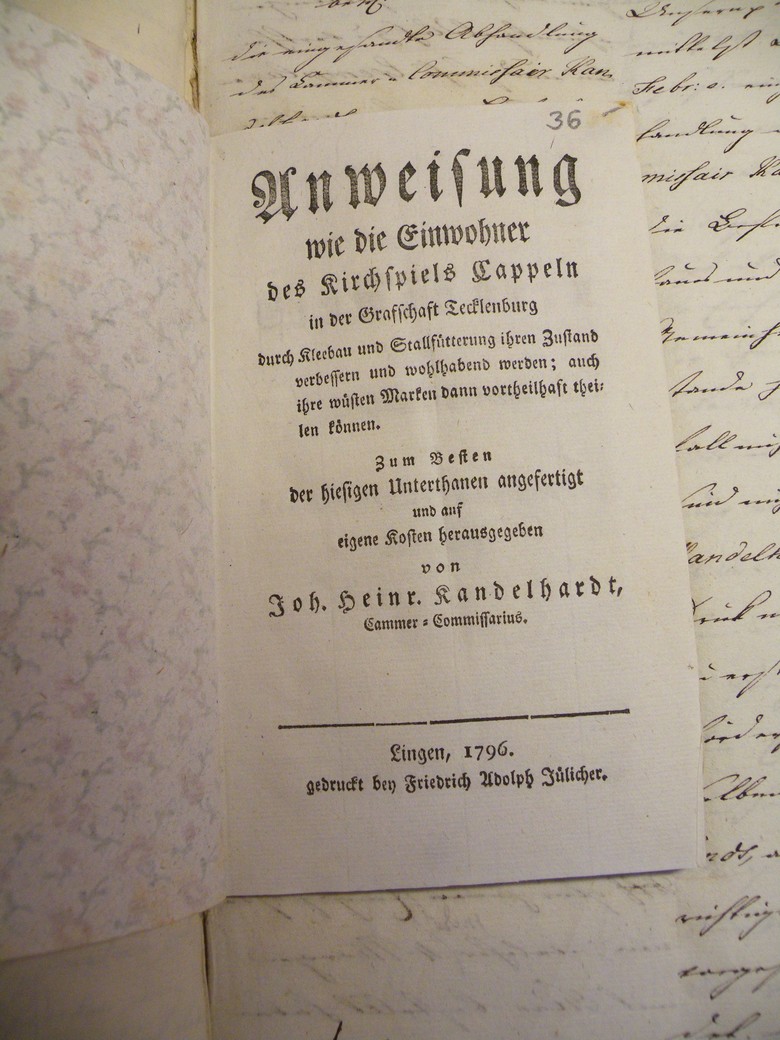

Quelle: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, II. HA Generaldirektorium, Abt. 20, Tit. XXIX, Nr. 23, fol. 36r.