Barbara Stambolis

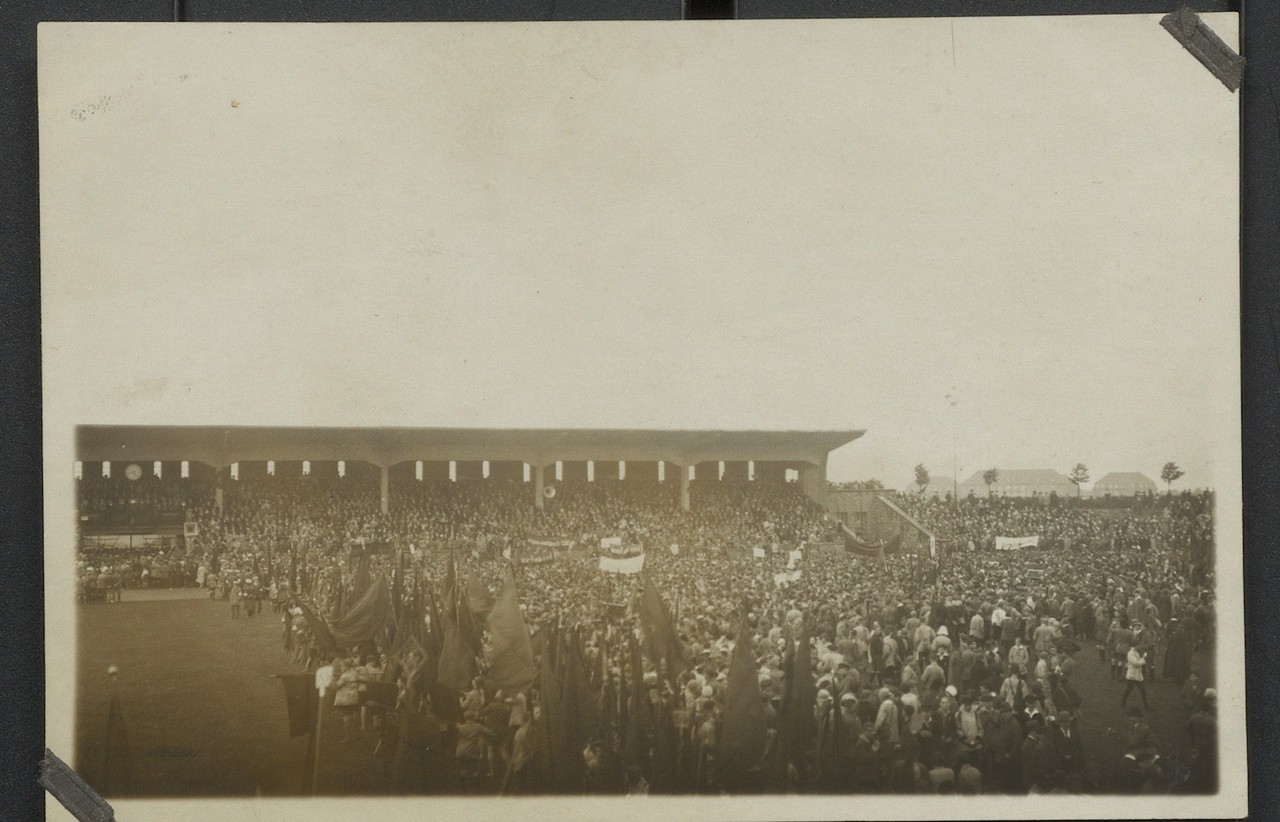

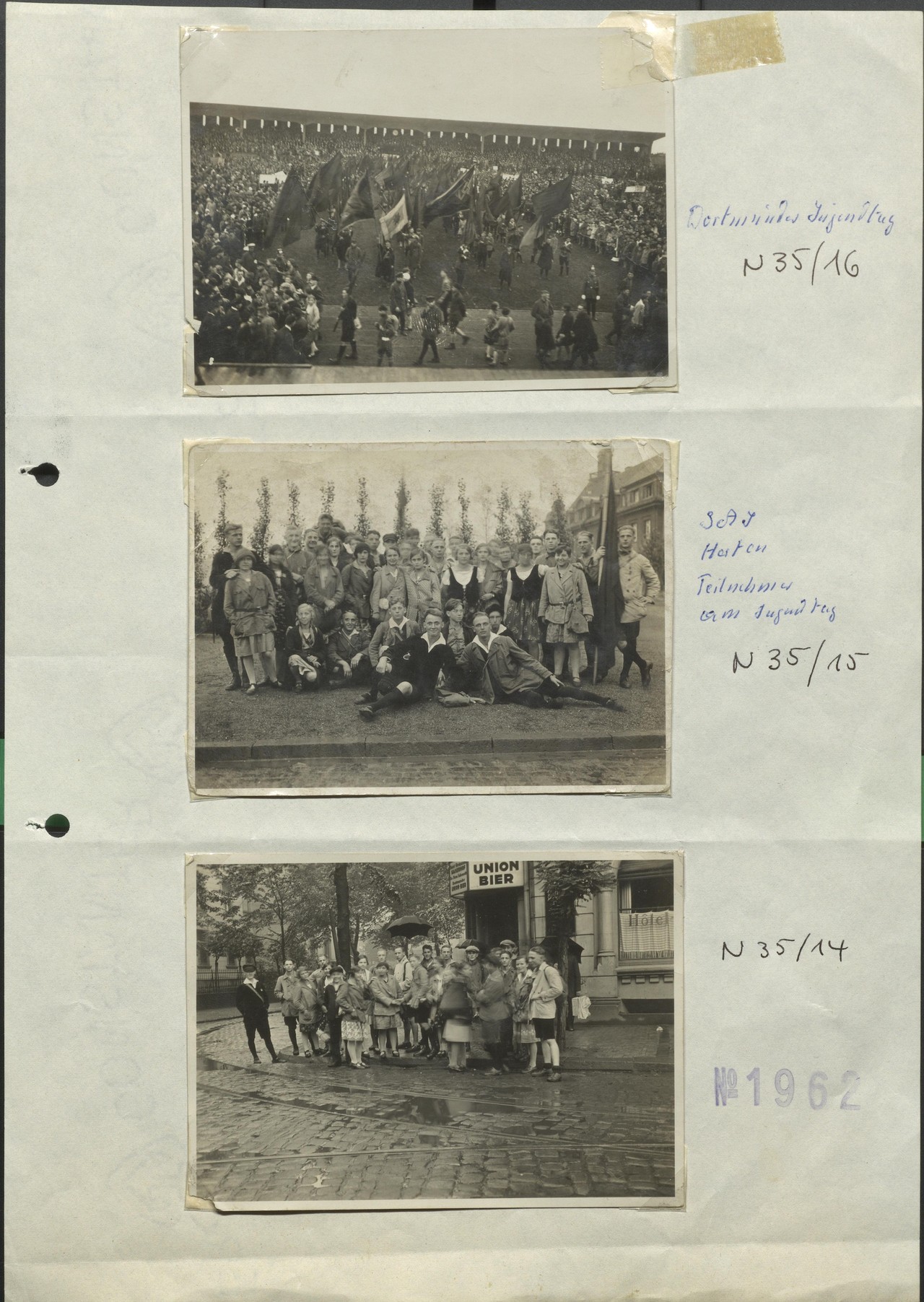

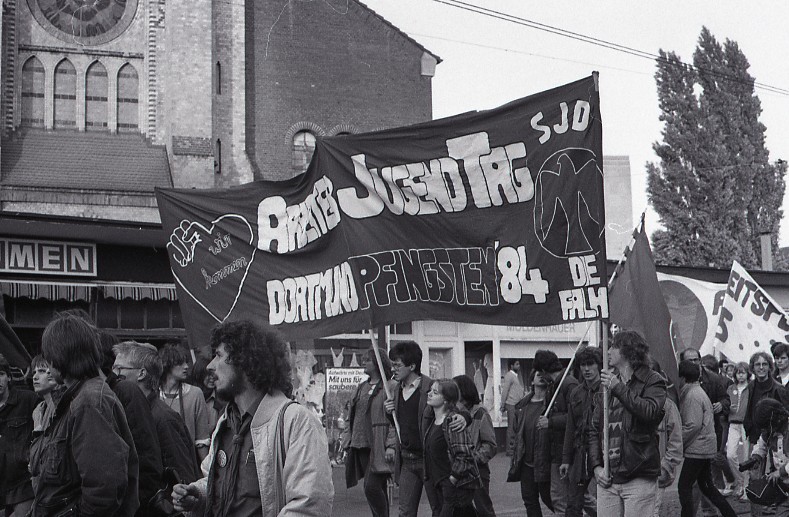

Mit Westfalen als „Land der roten Erde“ verbinden sich viele Assoziationen. Kaum bekannt sind Bedeutungsvarianten, die in der Arbeiterjugend verbreitet waren. Ihre Großveranstaltungen eröffnen Einblicke in eine sozialistisch gedeutete westfälische „rote Erde“, die mittlerweile Geschichte ist. Besonders facettenreich und politisch aufgeladen war in dieser Hinsicht der Arbeiterjugendtag Anfang August 1928 in Dortmund, dessen Motto „Rote Jugend auf roter Erde“ lautete.

Die Farbe Rot und die „rote Erde“

Die Rede von Westfalen als „Land der roten Erde“ entstand vermutlich im ausgehenden Mittelalter im Kontext der Femegerichtsbarkeit und entwickelte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem zentralen Topos der national gefärbten Heimatdichtung. Besonders augenfällig ist wohl die Leinwandproduktion „Westfalenlied“ (1957), die in bewegten Bildern ländliche Idylle mit geschichtsträchtigen Altstadtansichten und gestellten Alltagsszenen einer Bevölkerung verband, welche überwiegend noch mit Pferdewagen und Handkarren unterwegs war. Der Film wollte als „großer echter Heimatfilm vom Land der Roten Erde“ wahrgenommen werden.

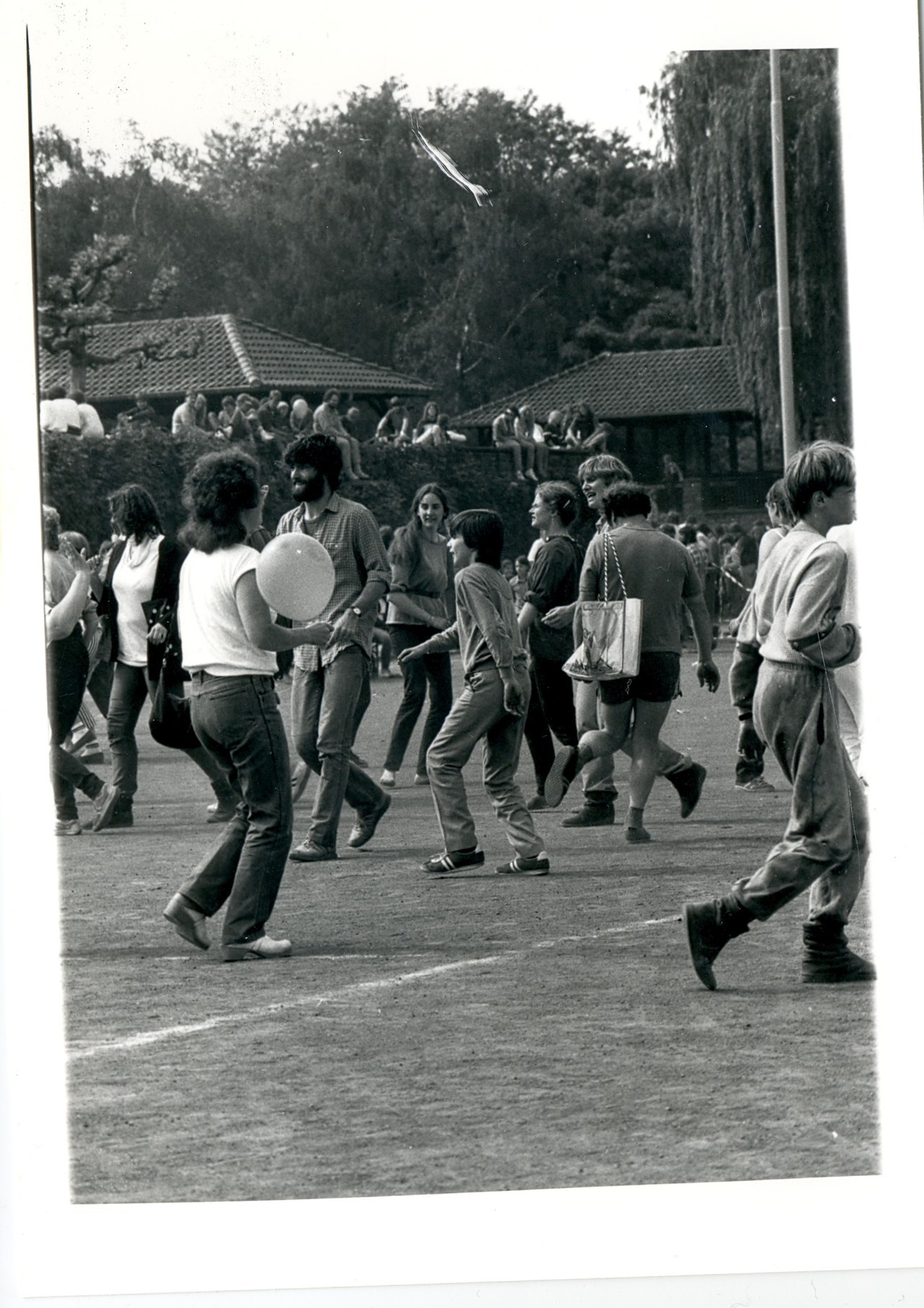

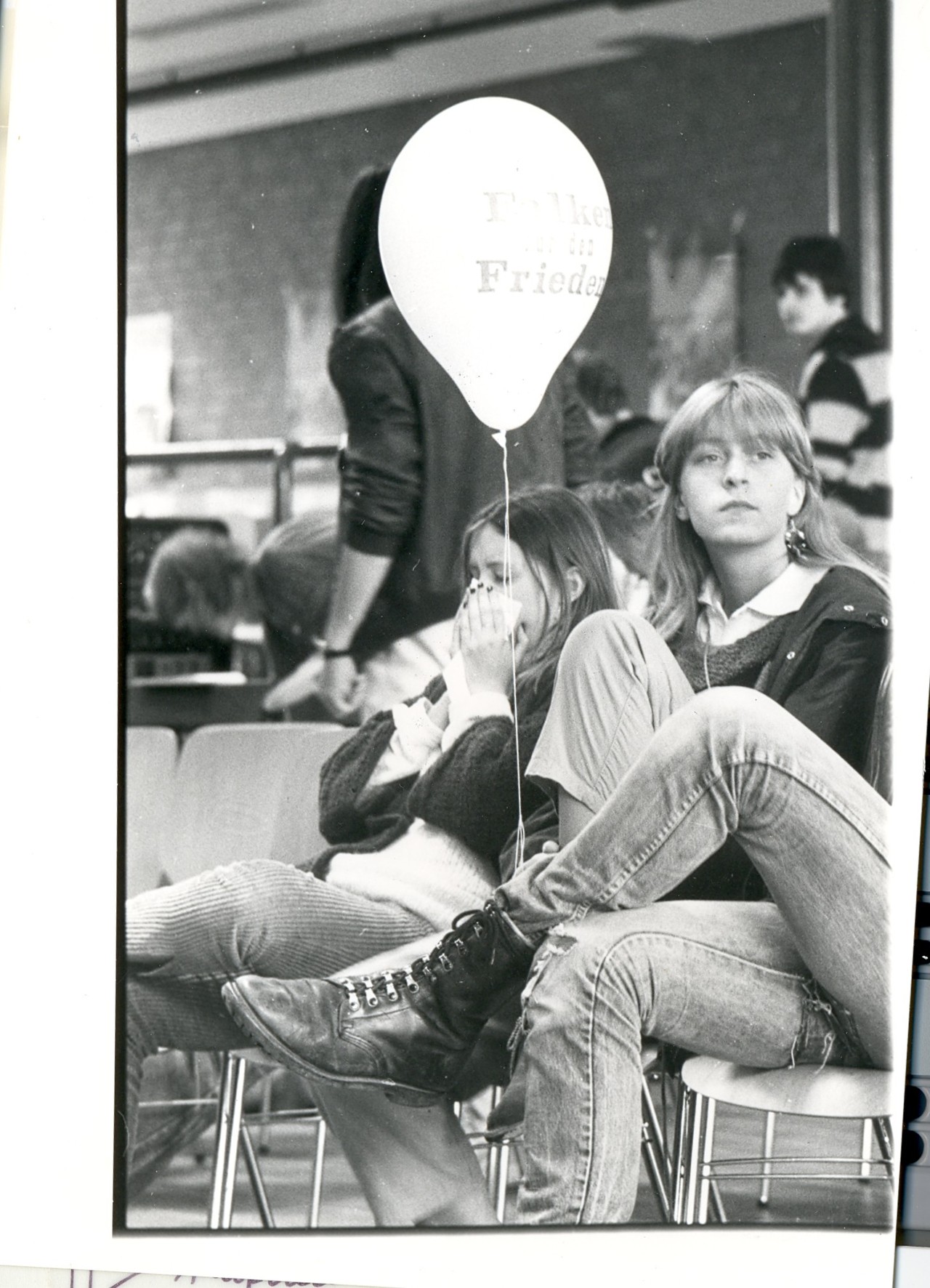

Weniger bekannt als das soeben genannte Narrativ, das eine industrieferne Region romantisiert, ist eine andere, nämlich eine sozialistisch gedeutete westfälische „rote Erde“, die industriell geprägt war. Sie spielte bei Großveranstaltungen der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) eine wichtige Rolle. Ihre Mitglieder waren jugendliche Lehrlinge oder Arbeiter und Arbeiterinnen, deren Kampf für die Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen der Unterstützung von Partei und Gewerkschaften bedurfte. Doch sie verstanden sich auch als Jugendliche, die ihre knapp bemessene Freizeit in altershomogenen Gruppen nach eigenen Vorstellungen und ohne Kontrolle Erwachsener verleben wollten. Auf den Arbeiterjugendtagen, die in Weimar 1920 und Bielefeld 1921 ihren Anfang nahmen und in der Folge auch zum Beispiel in Nürnberg oder Hamburg stattfanden, wurde dies stets deutlich.