Jessica Rehrmann

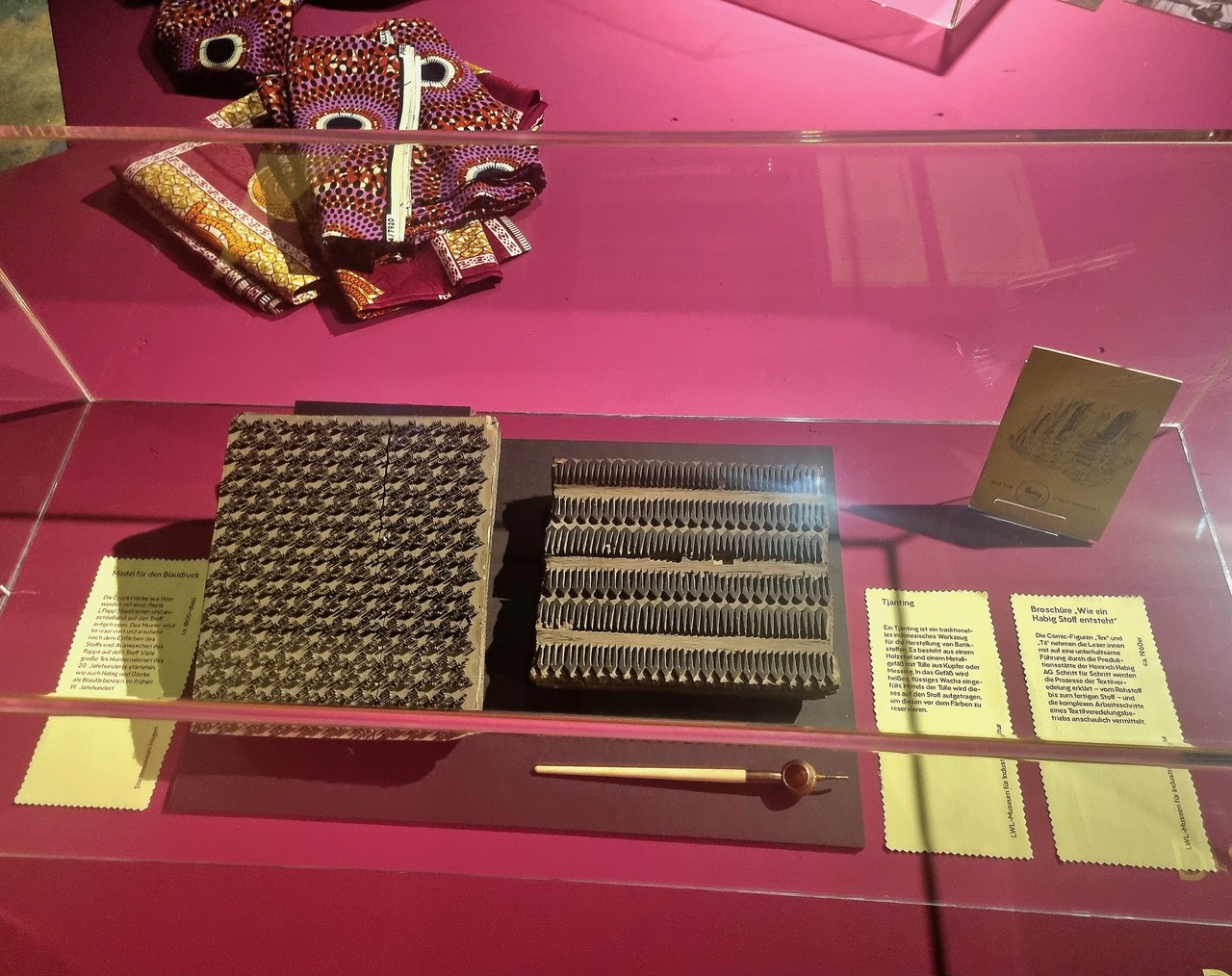

Bis zum 2. November 2025 bietet die Ausstellung „Muster und Märkte. Auf den Spuren westfälischer African Prints“ Einblicke in die Geschichte der in Afrika verbreiteten Batiken, sogenannter African Prints und deren (post)kolonialen Verbindungen zu Westfalen. Anhand von Objekten wie Fotografien, Firmenakten, Druckmaschinen und den Stoffen selbst wird eine komplexe Geschichte erzählt, die sowohl koloniale Verflechtungen als auch die gegenwärtige Bedeutung dieser spezifischen Textilien behandelt. Die Ausstellung wurde unter der Leitung von Prof. Joachim Baur von einer Gruppe Master-Studierender der Kulturanthropologie des Textilen an der TU Dortmund kuratiert.

Geschichte der African Prints

Bei den sogenannten African Prints (auch African Wax Prints) handelt es sich um Baumwollstoffe mit in Batik hergestellten Mustern. Im Textilfärbeverfahren Batik deutet sich bereits eine koloniale Verbindungen an, denn die javanesische Technik der Stofffärberei kam über niederländische Händler der Ostindien-Kompagnie nach Europa.