Timo Luks

Im Archiv für Alltagskultur befindet sich ein Bericht von Karl Schmidthaus (1924 – 1968) aus dem Jahr 1963. Schmidthaus hatte von verschiedenen Personen stammende und in Witten aufgenommene Foto-Reproduktionen, die über Jahre gesammelt worden waren, an das Archiv übergeben und die einzelnen Bilder erläutert. „Sie zeigen“, so hieß es, „zum größten Teil nicht mehr vorhandene Häuser und alte Stadtansichten.“ In einer einleitenden Passage wurde Witten als „aufblühende Stadt am Rande des Ruhrgebiets beschrieben, zum Teil mit sehr grüner Umgebung.“ Der Stadtkern – das „ehemalige Dorf Witten“ – sei kaum noch vorhanden, habe „der letzte Krieg“ doch „fürchterliche Wunden hinterlassen“. Der verschwundene dörfliche Kern war der Dreh- und Angelpunkt des Berichts und des fotografischen Konvoluts. Die vorhandenen Bilder sollten „einen Eindruck von den einstigen Gegebenheiten vermitteln“ und „eine gute Vergleichsmöglichkeit“ bieten, „wie sich das Bild einer bestimmten Landschaft innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit verändern kann“.

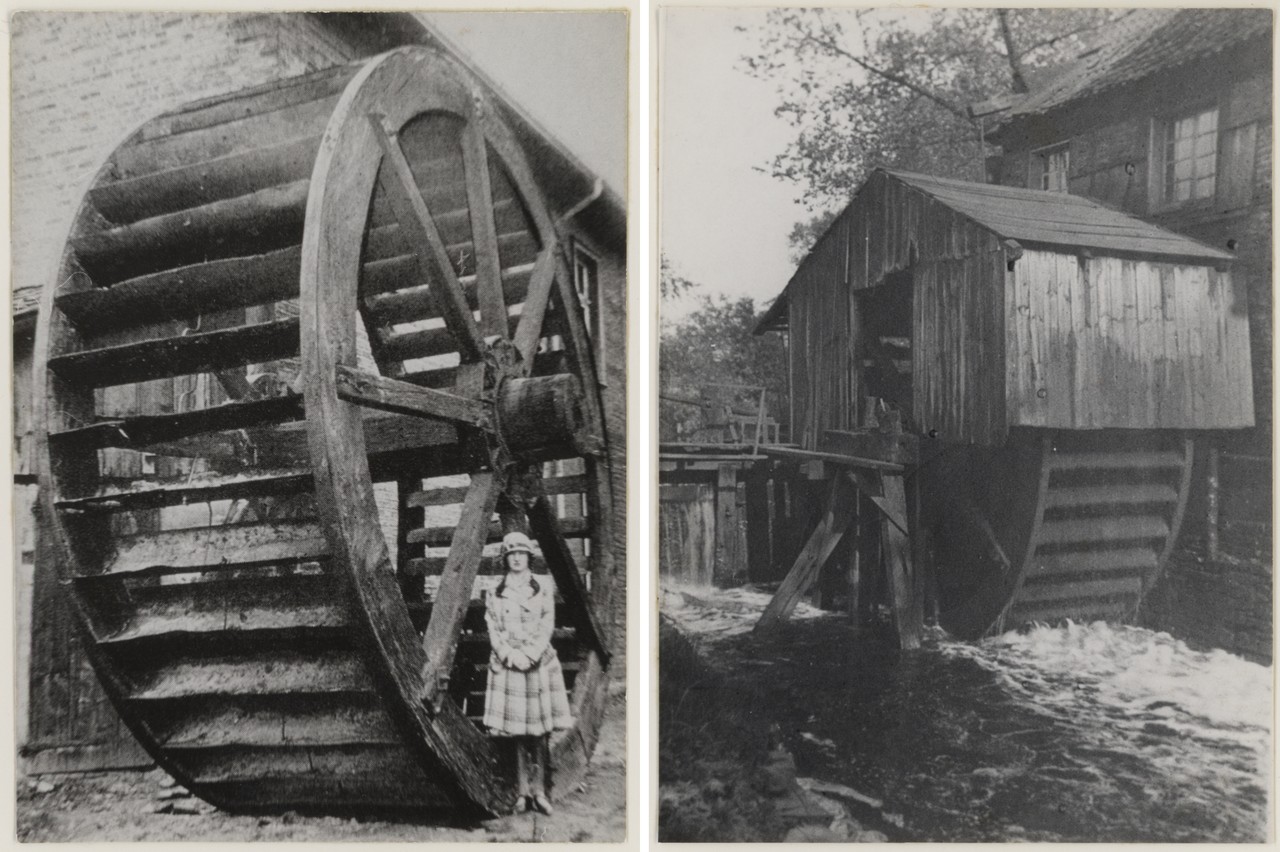

Die Sammlung setzt mit Bildern älterer Höfe ein, die teilweise, wie den Kommentaren zu entnehmen ist, bereits vor dem Ersten Weltkrieg abgebrochen oder durch Um- und Anbauten erheblich verändert worden waren. Karl Schmidthaus wies akribisch auf verschiedene bauliche Veränderungen und architektonische Besonderheiten hin: Ein winkelig gebautes Haupthaus sei „als eine Seltenheit anzusprechen“, ein zweiter Schornstein galt als „bemerkenswert“, um nur zwei Beispiele zu nennen. Schmidthaus entdeckte auf einem Bild „noch“ eine alte, quergeteilte Tür mit „ebenfalls alten, kunstvoll geschmiedeten Verschlüssen“. Immer wieder wurde die Fachwerkbauweise hervorgehoben. Hier und da finden sich Bemerkungen zur (früheren) Nutzung eines Gebäudes oder zu Größe und Alter eines Hofs. Das Konvolut wird Schritt für Schritt zu einem fotografischen Spaziergang, der neben den älteren Höfen an städtischen Gebäuden – Apotheke, Kartoffelhandlung, Wirtschaft – vorbeiführt, Fabriken und Wohnsitze der Fabrikanten in den Blick nimmt und die unmittelbar umliegende Landschaft einfängt.

Menschen sind bei all dem selten. Zu einem Bild hieß es im Begleitbericht: „Bemerkenswert die beiden sich unterhaltenden Frauen in der Kleidung der Zeit“. Im Kommentar zur Ansicht der „Westseite des sogenannten Schwanenmarktes“ findet sich die Vermutung, dass sich hinter einer mit Schieferplatten verkleideten Hausfront wohl ebenfalls – wie bei den benachbarten Gebäuden – Fachwerk verstecken dürfte. Zudem wurde der Kontrast zu den „modernen, massiven Gebäuden“ im Hintergrund betont – die auf der Straße spielenden Kinder fanden dagegen keine Erwähnung.