Es ist ein großes Verdienst von Band und Projekt, einen Haustypus und die damit verbundenen Wohn- und Lebensformen prominent ins Licht zu rücken, die oft nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. Dieser Typus – das Mauerhaus – fand in vielen Städten seit Mitte des 16. Jahrhunderts Verbreitung. Seine Entstehung reflektiert direkt den militärischen Bedeutungsverlust der Stadtmauern wie auch das Wachstum zahlreicher Städte.

Mauerhäuser entstanden, so legt Fred Kaspar in seinem aufschlussreichen Beitrag dar, teilweise direkt an der Stadtmauer, teilweise auch mit kleiner Gasse dazwischen. „Unmittelbar an der Innenseite der Mauer in mehr oder weniger großer Zahl angebaut und nur von geringer Tiefe, waren es fast ausnahmslos einfache Fachwerkhäuser, deren Traufwände unmittelbar an der Gasse standen. Solche ‚Mauerhäuser‘ bildeten über mehrere Jahrhunderte eine eigene Bauform städtischer Wohnhäuser und konnten sogar einen erheblichen Anteil an der gesamten Bausubstanz einer Stadt ausmachen.“ (S. 53) In der Regel handelte es sich – wie in Rheine – um zweistöckige Fachwerkhäuser, deren rückwärtige Außenwand auf die Stadtmauer gesetzt wurde. Trotz der geringen Größe wurden sie in der Regel als Wohn- und Wirtschaftsgebäude genutzt. Manchmal verfügten sie über einen Stall in einem Nebengebäude, oft über einen Speicher im oberen Geschoss.

Der Bauforscher Laurenz Sandmann rekonstruiert in einem Beitrag die verschiedenen Bauphasen, die im Laufe des Projekts identifiziert werden konnten. Demnach wurde das Haus vermutlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtet. Immer wieder schlossen sich diverse Umbauten an. Innenwände wurden eingezogen oder entfernt, Räume neu zugeschnitten, ein Anbau oder neue Hofgebäude errichtet usw. Im 19. Jahrhundert wurde die massive Rückwand – ehemals Teil der tadtmauer – abgetragen und durch eine schmalere Fachwerkwand mit größeren Durchfensterungen ersetzt. Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist eine Wohnnutzung des Obergeschosses belegt, bis dahin hatte es sich um einen Speicher gehandelt. Die heutige Raumaufteilung geht auf Umbauten des Jahres 1942 zurück. Sandmanns geraffte Darstellung zeigt eine eindrucksvolle Geschichte: „In dem zunächst einräumigen Haus mit Speicherstock befand sich das offene Feuer zum Kochen ohne Rauchabzug auf dem Fußboden. Die Menschen lebten dort mit dem Kleinvieh unter einem Dach. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden durch Einzug von Binnenwänden und Anbauten mehrere Räume unterschiedlicher Nutzung, die sich auch immer wieder wandelten. Für die Erwerbstätigkeit wurden spezielle Räume gebraucht. Ein Weber stellte dabei andere Ansprüche als ein Metzger. Die Herdstelle bekam einen Kamin und der Anspruch weiterer beheizter Räume verlangte Schornsteine für die Anschlüsse und Ofenrohre. Weil bei den vielen Umbauten immer auch große Teile der vorherigen Einbauten wieder beseitigt wurden, ist der gewachsene Prozess über die vielen Jahrhunderte leider nicht mehr korrekt nachvollziehbar.“ (S. 51)

Die Denkmalbeauftrage der Stadt Rheine, Stefanie Remberg, bietet außerordentlich spannende Einblicke in die Sozial- und Alltagsgeschichte des Lebens und Wohnens in einem Mauerhaus. Die Bewohner von Mauerhäusern hatten in der Regel das Bürgerrecht inne, und sie waren Eigentümer, keine Mieter. Laut der überlieferten Steuerlisten lebten an der Münstermauer in Rheine in den Jahrzehnten nach den Dreißigjährigen Krieg etwa ein Flickschuster mit seiner Frau und drei Kindern, die aufgrund ihres geringen Einkommens ebenso von Steuerzahlungen befreit waren, wie ein alter Handwerker und Witwer. Ebenso findet sich unter den Bewohnern aber auch der eine oder andere etwas besser gestellte Wollspinner. „Arme, Wollspinner, Flickschuster – die Liste ließe sich fortsetzen. Damit ist die Gasse aber nichts besonderes in Rheine. Der Anteil der Wollspinner und Tagelöhner wird zusammen auf etwa 30 Prozent geschätzt, die Armen machen rund zehn Prozent aus. […] Die Ärmsten der Armen wohnen allerdings nicht an der Münstermauer.“ (S. 79) Im 18. Jahrhundert hatte sich dann hinter der Münstermauer „eine Nachbarschaft aus Tagelöhnern auf der einen Straßenseite und Webern auf der anderen gebildet. Während viele Tagelöhner in den engen Mauerhäusern leben, bewohnen die Weber die größeren Bürgerhäuser gegenüber.“ (S. 88)

Deutlich erkennbar werden hier also die Konturen eines prekären städtischen Milieus, das im Fall Rheines im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer mehr unter Druck geriet. Das hatte vor allem mit dem Niedergang des Textilhandwerks angesichts der industriellen Konkurrenz zu tun. Stefanie Remberg illustriert das mit einem Beitrag über den Maler Carl Weddige, der um 1850 Ansichten seiner Heimatstadt im Album Rheinense zusammentrug. Weddige zeichnete eine Ganzkörperstudie des 60jährigen Bernd Wilkens, wohnhaft an der Münstermauer. Wilkens war, wie sein Vater, zunächst Wollweber geworden, musste sein Handwerk 1821 aber aufgeben und seinen Lebensunterhalt zukünftig als Tagelöhner sichern. Sein Haus ging in den Besitz eines Gläubigers über. In den 1850er Jahren wohnte Wilkens als Mieter an der Münstermauer und war als Straßenpflasterer tätig – bei dieser Tätigkeit hat ihn Weddige portraitiert. Wilkens war einer von vielen Webermeistern, denen es so oder ähnlich erging. Remberg rekonstruiert in ihren Beiträgen, wie sich die dramatischen wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kleinen niederschlugen. „Innerhalb von nur zwei Generationen waren aus den Tuchmachern, dem wichtigsten Gewerbe von Rheine mit Jahrhunderten von Tradition, bitterarme Tagelöhner geworden. Weitere zehn Jahre später sollte eine ganz neue Berufsgruppe die Gasse prägen: die Fabrikarbeiter. Die Weber-Familie Brüning in der Münstermauer 27 traf ein anderes Schicksal. Während die Wollweberei 1827 mitten in der Krise steckte, starb das Ehepaar Brüning im Abstand von wenigen Monaten. Das Haus wurde vermietet, das Inventar versteigert, und die drei Söhne lebten von nun an im Waisenhaus. Dort sollten sie später andere Handwerksberufe lernen, die noch Zukunft hatten: Metzger, Bäcker und Schneider. In dem Mauerhaus gelingt deshalb der wirtschaftliche Wandel um 1850, wie die Erfolgsstory des ältesten Sohnes, des Metzgers Engelbert Brüning zeigt.“ (S. 96)

Abgerundet wird der Band durch einen Beitrag der Pädagogin Angelika Eilting, die Perspektiven einer Einbeziehung des Hauses in den Sachunterricht auslotet, sowie durch eine umfangreiche Fotodokumentation des Projekts. Nicht zuletzt daran wird deutlich, dass der Band vielfältige Perspektiven bietet und damit für Leserinnen und Leser mit ganz unterschiedlichen Interessen eine spannende Lektüre ist.

Literatur:

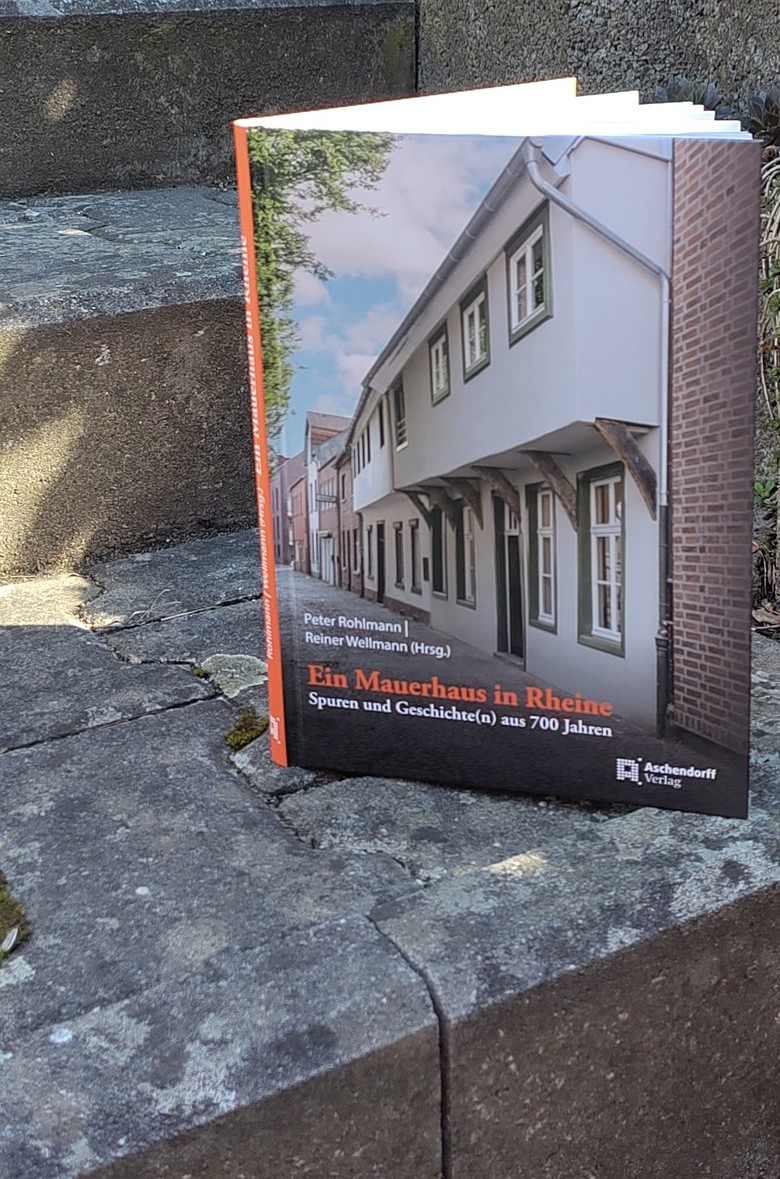

Rohlmann, Peter / Wellmann, Reiner (Hg.): Ein Mauerhaus in Rheine. Spuren und Geschichte(n) aus 700 Jahren. Aschendorff Verlag: Münster 2024.