Christiane Cantauw

Über Reiseführer wurde in diesem Blog bereits mehrfach berichtet (Bspw. hier, hier, hier oder hier). Sie bieten Einblicke in historisches Reiseverhalten und auf touristische Blicke; in ihnen dokumentieren sich aber immer wieder auch Stereotype über einzelne Reiseländer und ihre Bevölkerung. Mit ihrer Erzählstruktur und Informationen und Tipps zu Unterkünften, Sehenswürdigkeiten, Fortbewegungsmitteln und Ausflügen vor Ort legen die Reiseführer zudem ein touristisches Verhalten nahe, dem sich manch ein:e Leser:in nicht entziehen konnte oder wollte.

In der Bibliothek der Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen werden nach einem Erbfall neben 62 Bänden der Baedecker-Reiseführerreihe auch 59 Bände eines weiteren weit verbreiteten Reisehandbuch-Verlags aufbewahrt: Gemeint ist der Grieben-Verlag, der 21 Jahre nach dem Baedecker-Verlag mit der Herausgabe von Reiseführern die wachsende Nachfrage nach Informationen über bestimmte touristische Destinationen im In- und Ausland bediente. Theobald Grieben hatte den Reiseführerverlag 1853 gegründet und viele der Reisehandbücher in seinem Verlag selbst verfasst. 1863 verkaufte er den Verlag an Albert Goldschmidt. Goldschmidt und seine Nachfolger behielten den eingeführten Verlagsnamen bis zur Arisierung im Jahr 1939 durch die Nationalsozialisten bei.

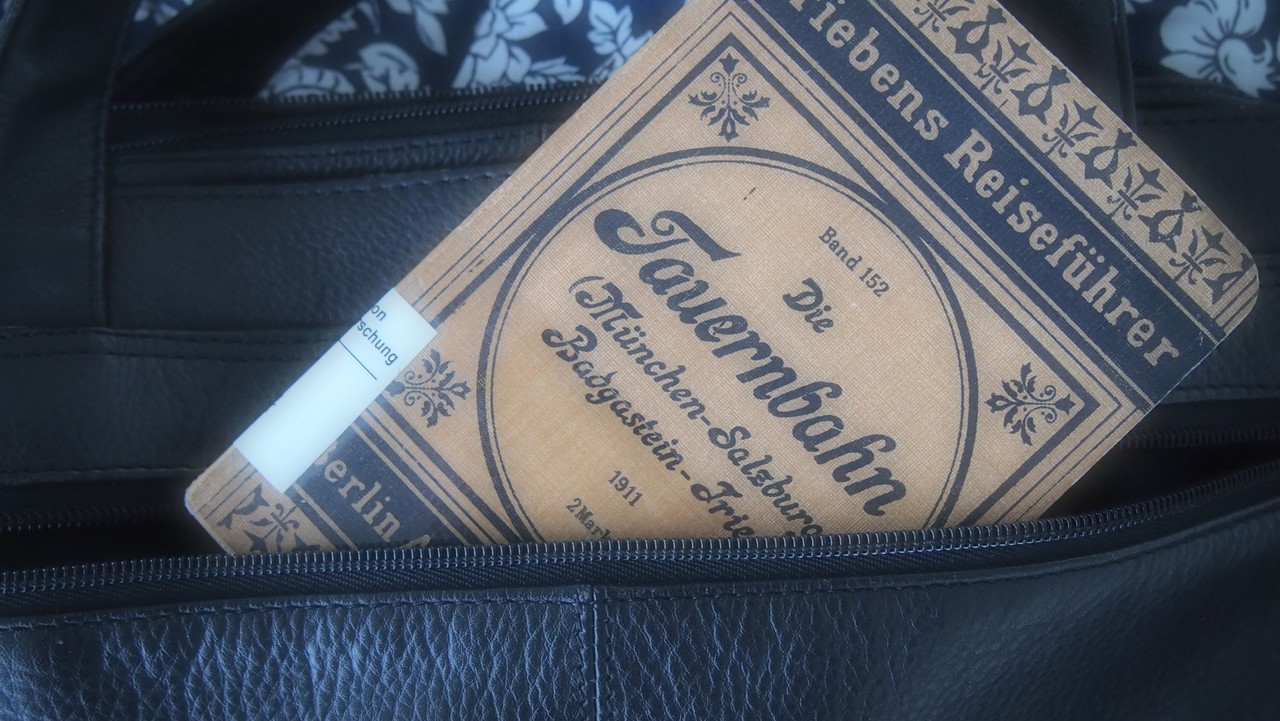

Zwei Mark kostete der 146 Seiten umfassende Tauernbahn-Reiseführer laut Aufdruck auf dem Umschlag. Dieser ist noch in dem herkömmlichen, an holländische Fliesen erinnernden Design gehalten. Erst in den 1920er Jahren entschied sich der Grieben-Verlag für eine optische Modernisierung der Umschläge seiner Reiseführerreihe und verabschiedete sich von der floralen Gestaltung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.