Sebastian Schröder

„Wer hat mir auf den Kopf gemacht?“ So lautet der Titel eines Kinderbuches. Darin sucht ein Maulwurf den Übeltäter, der sein „Geschäft“ auf seinem Haupt verrichtet hat. Diese Angelegenheit ist für das Säugetier mit den großen, schaufelartigen Vorderläufen sicherlich sehr unangenehm gewesen. Doch auch die Hinterlassenschaften des Maulwurfs, der im ausgewachsenen Zustand ungefähr 13 Zentimeter groß und knapp 90 Gramm schwer ist, sind vielen Menschen ein Dorn im Auge. Penible Gärtner erzürnt der Blick auf die Erdhaufen inmitten ihrer ansonsten akkurat gepflegten Rasenflächen. Und Politiker schimpfen über „Maulwürfe“ in ihren Reihen, die geheime Details der Presse zuspielen. Der Talpa europaea – wie das Tier in Fachkreisen genannt wird – sorgt aber nicht nur heute für Unmut im heimischen Garten, sondern auch schon vor einigen Jahrhunderten, wie folgendes Beispiel zeigt.

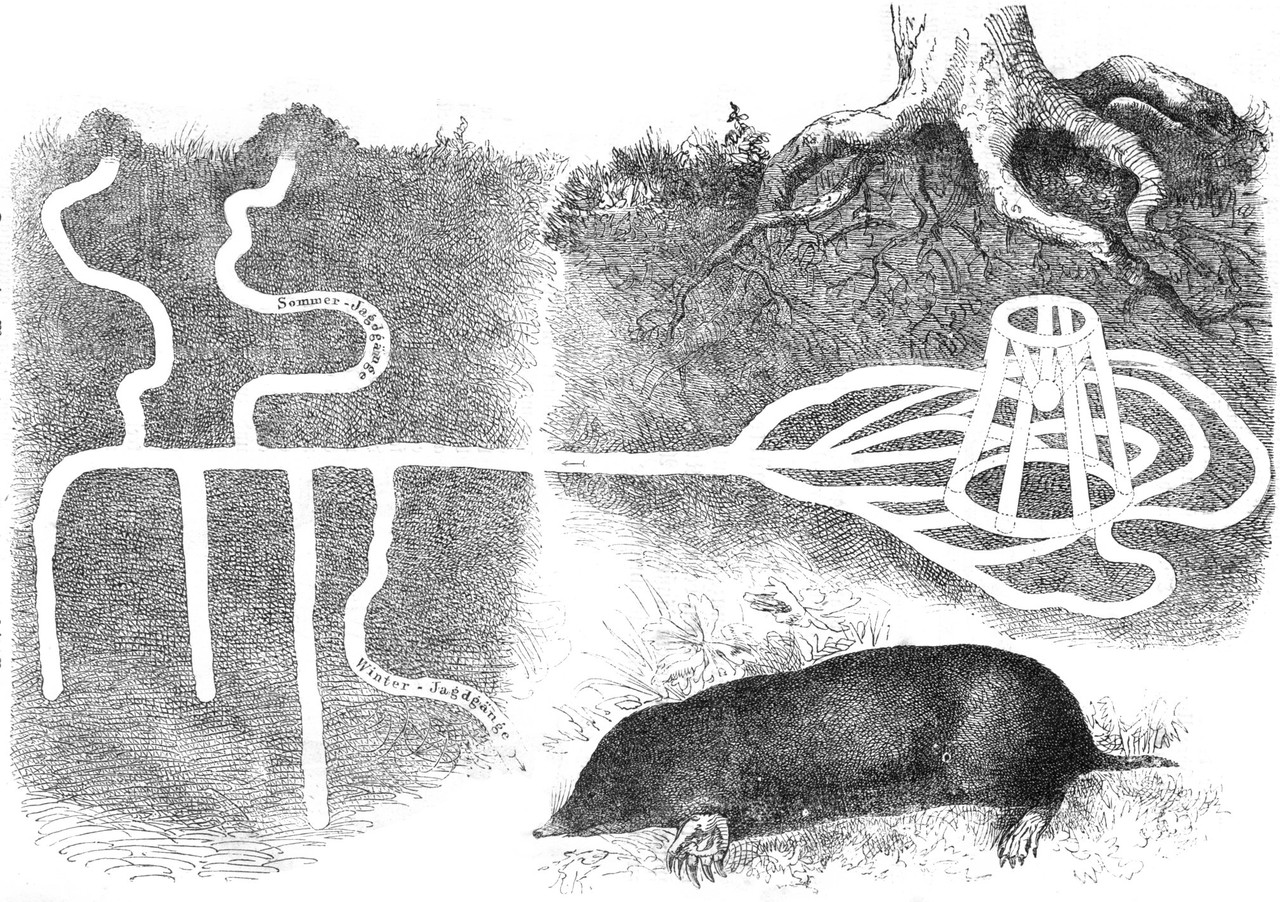

Vor den Toren der Stadt Lübbecke im Norden Westfalens, einst zugehörig zum Fürstentum Minden, lag die sogenannte Feldmark. Sie erstreckte sich zwischen den städtischen Befestigungsanlagen und der Landwehr, die die Stadtflur gegen das Land abgrenzte. Die Feldmark war in vier Viertel eingeteilt, die mit der innerstädtischen Gliederung korrespondierten. Jeder vollberechtigte Bürger durfte dort sein Vieh weiden lassen, wobei es abgestufte Nutzungsrechte gab. Die Verwaltung der Feldmark lag in den Händen von sogenannten Bruchherren, Schützenmeistern und Scheffen. Sie legten beispielsweise Kontingente zum Eintrieb der Tiere fest, beaufsichtigten und kontrollierten die Nutzung und ahndeten Verstöße gegen die geltenden Normen. Regelmäßig fanden sogenannte Bruchversammlungen statt, vor allem im Frühjahr, kurz bevor Kühe, Rinder, Schweine und Pferde erstmals nach dem Winter wieder auf die Weide durften. Während der Zusammenkünfte wurden zum einen die Hirten bestellt. Zum anderen ebnete man die Maulwurfshügel in der Feldmark ein – in der niederdeutschen Mundart des 17. Jahrhunderts heißt es: „die wannenbülte ebenen loßen“ oder die „wanneworpß bülte eben loßen“. Bruchherren, Schützenmeister und Scheffen zogen gemeinsam mit entsprechenden Gerätschaften in Feld und Flur, um die kleinen Erdhügel der rastlosen Gräber auseinander zu harken, damit an den Stellen, wo die schwarzfarbigen Tiere gewühlt hatten, wieder Gras wachsen konnte.