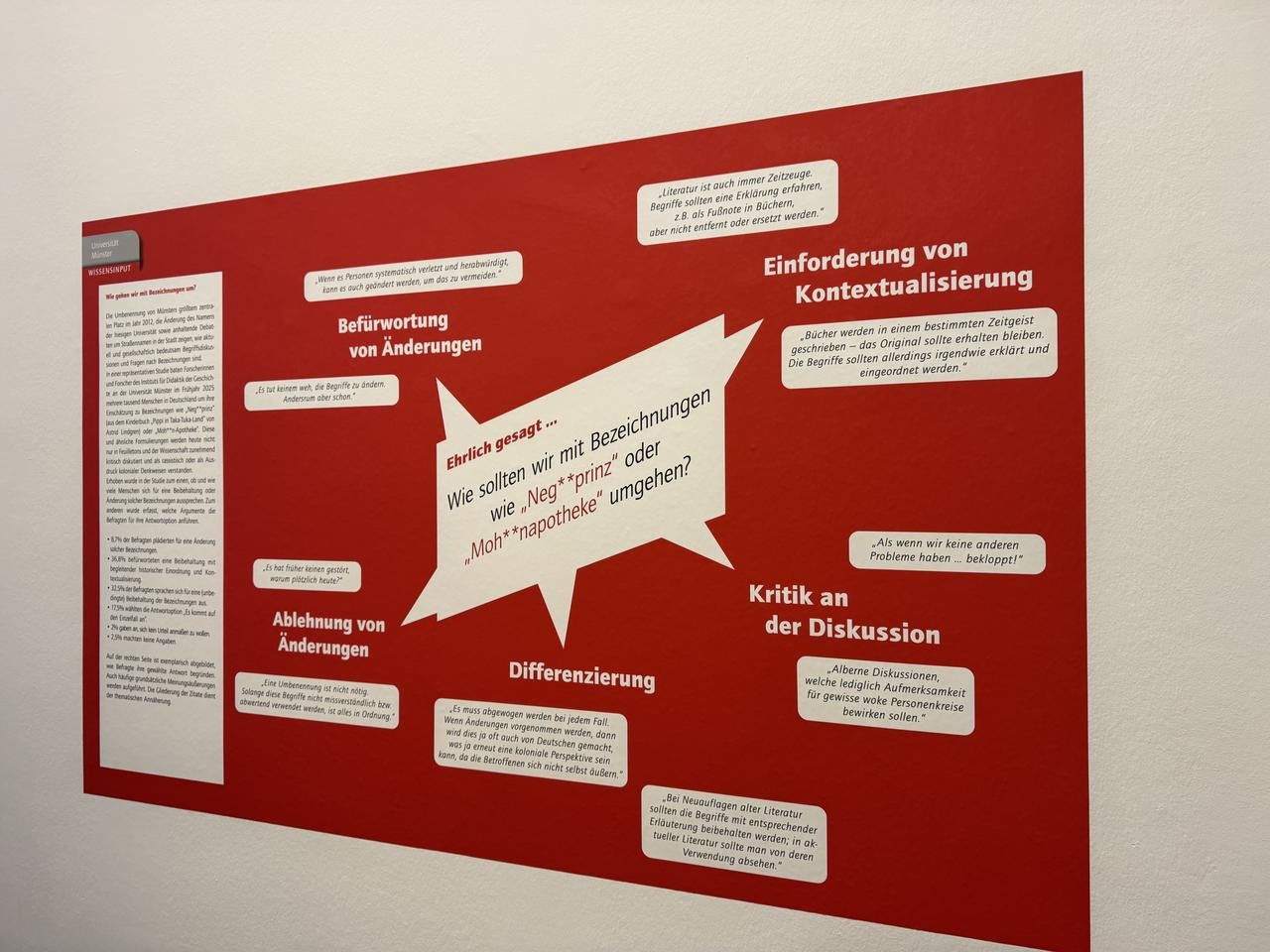

Dass ein Themenfeld wie Kolonialismus nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg verhandelt werden kann, fand in der Miteinbeziehung von zahlreichen Initiativen, Vereinen und lokalpolitischen Gruppierungen wie dem Integrationsrat der Stadt Münster, dem Verein afrikanische Perspektiven oder dem Eine Welt Netz NRW, um nur einige zu nennen, seinen Ausdruck. Auch im Rahmen der Ausstellungseröffnung wurde dieser Perspektive durch die Miteinbeziehung von aktuellen Texten afrikanischer Autor:innen Rechnung getragen, die von Mitgliedern von Caktus - Junges Theater präsentiert wurden.

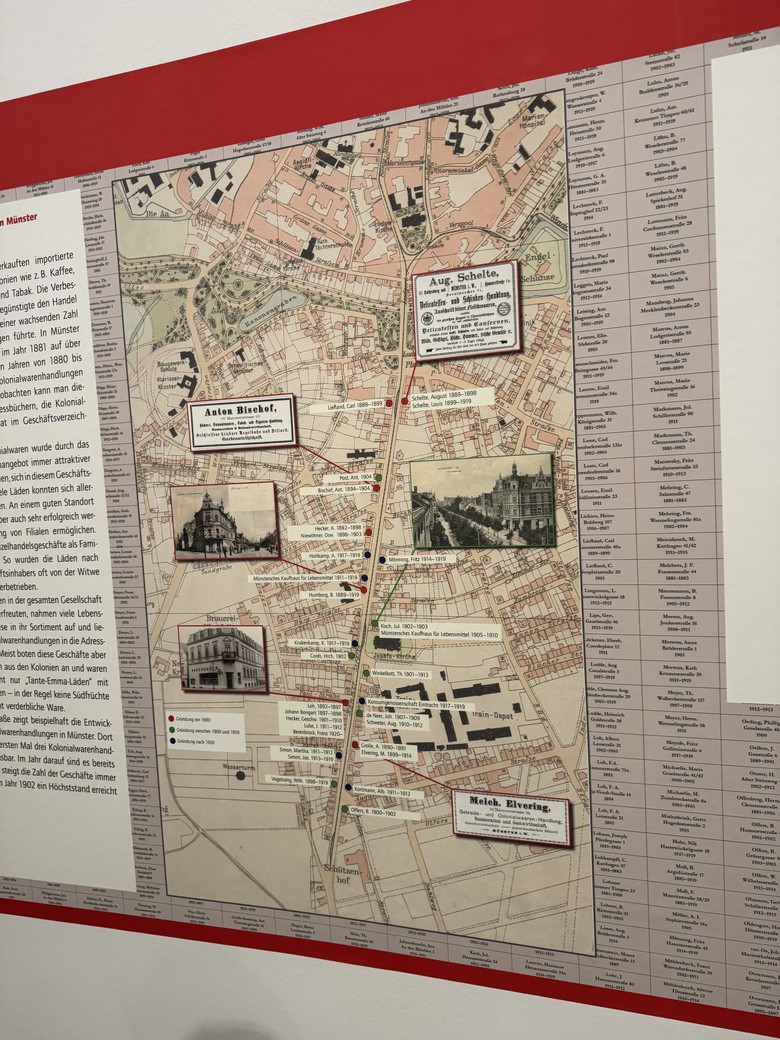

Die Bandbreite dessen, was die sogenannten Schutzgebiete in Übersee um die Wende zum 20. Jahrhundert für die Bürgerinnen und Bürger in Münster bedeuteten, kann in einer Ausstellung natürlich nur angedeutet werden. Wie anderswo in Deutschland auch changierte die Einstellung der Münsteraner:innen zwischen Geschäftsinteressen (beispielsweise als Kolonialwarenhändler:innen), Großmannssucht, missionarischem Eifer, (vermeintlich) wissenschaftlichem Interesse, nationalen Aufwallungen, Karrierechancen für Einzelne, Sensationsgier angesichts exotischer fremder Kultur und Desinteresse. Rassismus, Menschenverachtung, Ausbeutung, Tod und Leid, die mit dem Kolonialismus verbunden waren, haben wohl nur wenige zur Kenntnis genommen. Immerhin zeigte sich Zoodirektor Hermann Landois 1885 entsetzt über den Umgang von Robert A. Cunningham mit den Mitgliedern der Gruppe, die dieser im Rahmen einer der sogenannten Völkerschauen im münsterschen Zoo zur Schau stellte. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, weitere Völkerschauen zu veranstalten – nur nicht in Zusammenarbeit mit Cunningham.