„Brauchtumspflege ist sein Hobby“ – „Schaffner hilft der Wissenschaft“ – „Findiger ‚Bochumer Junge‘ macht Jagd auf alte Zeugen“. So titelten anschließend verschiedene regionale Zeitungen über das Engagement von Karl Schmidthaus und seine ehrenamtliche Arbeit. Von Seiten der Volkskundlichen Kommission war man auf die Mitarbeit von über ganz Westfalen verteilten Gewährspersonen angewiesen, die über die örtlichen Gegebenheiten berichten konnten. Als Laien wurden diese fachlich angeleitet und zu wissenschaftlicher Arbeitsweise angehalten, aber wie im Falle Schmidthaus‘ auch gelegentlich ermahnt:

„Doch leider kann ich nicht umhin, wieder einige kritische Anmerkungen zu den Berichten zu machen. So erscheint mir der Bericht über Bildstöcke, gemessen an der Weitschweifigkeit der Darstellung, inhaltlich recht dünn. Bei den Beschreibungen mußte ich zu meinem Bedauern den Korrekturstift häufiger gebrauchen. Ich dachte, wir hätten uns darüber geeinigt, daß Beurteilungen wie: sehr schön, bemerkenswert, beachtlich, überraschend, eigenartig usw. in der sachlichen Beschreibung nichts verloren haben.“ (Brief Irmgard Simon, Volkskundliche Kommission an Karl Schmidthaus, 01.07.1964, MA 604)

Wie Schmidthaus arbeitete und welche Rolle dabei der Zufall spielte, thematisierte er auch selbst. Einleitend zu einem Bericht über Butterformen beschrieb er seine Herangehensweise:

„Als ich vor einiger Zeit zufällig auf den alten Voß-Kotten an der Heintzmannstraße in Laer kam, war der Zeitpunkt für mich äußerst günstig. Man hatte nach dem Tode der alten ehemaligen Besitzerin stark umgebaut und die Zimmer in guten und moderneren Zustand versetzt und war gerade daran, ein Großaufräumen durchzuführen. Dabei kam dann so allerlei zu Tage, von dem die jetzige Besitzerin wohl wußte, aber schon lange nicht mehr an das Vorhandensein dieser Sachen gedacht hatte, eben, weil sie seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden sind. Unter diesen Sachen befanden sich auch zwei in ihrer Ausführung sehr schöne Butterformen […]. Durch diesen Zufall wurde ich wieder auf diese Geräte aufmerksam, denn bis jetzt hatte ich bei der Suche nach alten volkskundlichen Zeugnissen noch niemals an diese einst oft benutzten Butterformen gedacht.“ (MS02080)

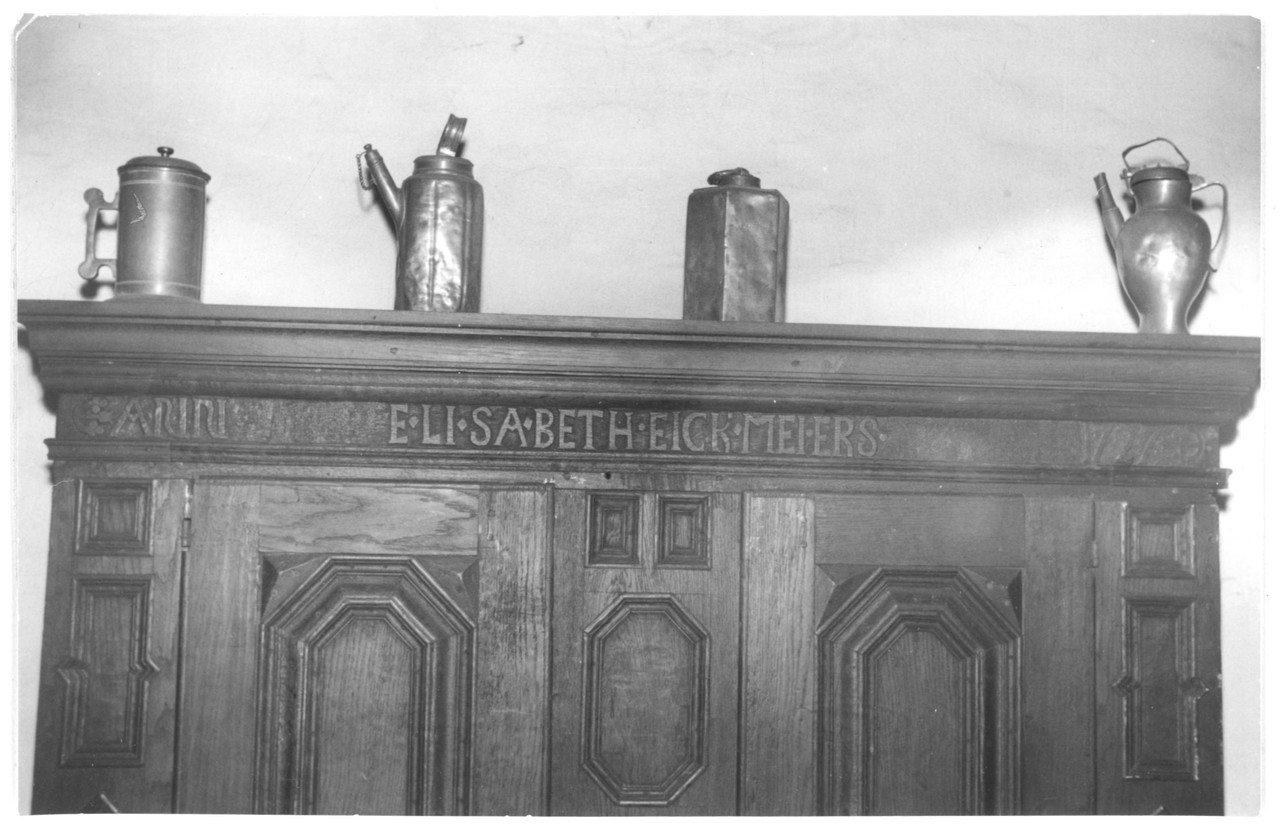

In der Folge beschrieb er auf sieben Textseiten jene Butterformen im Detail. Ein weiteres Beispiel ist Schmidthaus „Bericht über alte Gebrauchsgegenstände“ vom August 1965. Diese detaillierten Beschreibungen von Gegenständen wie Kaffeekannen, Steinzeugschüsseln, Holzschaufeln, Messern, Feuerhaken, Bierkrügen und Dreschflegeln leitete er wie folgt ein:

„Es ist heutzutage nicht mehr so leicht, noch alte Gebrauchsgegenstände aufzuspüren. Das macht sich besonders in unserer Gegend und Zeit bemerkbar. Dabei spielen hier die besonderen strukturellen Umwandlungen eine bedeutende Rolle. Um an Hand eines Beispieles die Situation so kurz wie möglich zu erläutern sei darauf hingewiesen, daß es in dem Stadtteil Querenburg, das noch bis vor einigen Jahren fast rein landwirtschaftliches Nutzungsgebiet war, nur noch ganz wenige Bauern gibt, die ihr Land bestellen. Ihre Zahl kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Ähnlich ist es in Laer. Da sind es eigentlich nur noch zwei. In einigen Jahren dürfte sich die Situation in dieser Hinsicht noch mehr zugespitzt haben, denn wir erleben hier jetzt erst den Anfang.

Bei vielen alten Familien werden noch Gegenstände aufgehoben, die nicht mehr gebraucht werden, die man aber auch nicht wegwerfen will. Sie liegen meistens unbeachtet in irgend einer Ecke und verkommen dort langsam aber sicher. Oft weiß man nichts von ihnen und wundert sich, wenn man sie bei einem Aufräumen einmal findet. Dann werden sie in der Regel weggeworfen, denn meistens geschieht so ein Aufräumen dann, wenn junges Blut das Anwesen übernommen hat. Auf diese Art und Weise ist uns schon viel verloren gegangen. Es gibt aber keine Möglichkeit, diese Entwicklung aufzuhalten, denn die meisten jungen Menschen haben keine Beziehung mehr zu dem Althergebrachten und Ursprünglichen – sie modernisieren ohne Bedenken. So bin ich oft schon zu spät gekommen und habe von dem Vorhandensein volkskundlich interessanter Sachen und Gerätschaften erst erfahren, wenn sie nicht mehr da waren. Es ist eben eine nicht zu beseitigende Schwierigkeit, in Erfahrung zu bringen, wo sich ein Betätigungsfeld ergibt. Es ist noch recht viel vorhanden, nur wissen müßte man wo. Eine weitere Schwierigkeit ist, daß nicht alle Menschen so aufgeschlossen sind, ein Fotografieren ihrer Sachen zu erlauben. Auch habe ich wiederholt beobachtet, daß besonders alte Menschen eine eigentümliche Scheu haben, genannt zu werden.“ (MS02578)

Strukturwandel – wohlgemerkt ist in diesem Beispiel aus dem Ruhrgebiet von 1965 erst jener Wandel vom landwirtschaftlichen zum industriell geprägtem Ortsbild gemeint – sowie Generationenwechsel, Modernisierungen und schlichtes Desinteresse waren dem Sammler „volkskundlich interessanter Sachen und Gerätschaften“ hier die Haupthindernisse seiner Tätigkeit. Das indes sollte Schmidthaus nicht davon abhalten, über einen Zeitraum von zehn Jahren über 4000 Fotografien aufzunehmen und annähernd 200 Berichte zu verfassen und sie bei der Volkskundlichen Kommission einzureichen, wo sie gesammelt wurden und bis heute verwahrt werden.