Christiane Cantauw

Am 24. Oktober 2025 wurde in diesem Blog über Haushaltungs- und Kassenbücher aus Privatbesitz geschrieben. Sie sind eine historische Quelle, die zum Teil sehr detailliert über alltägliches privates Leben berichtet; sie ermöglicht Einblicke in unterschiedliche Lebensbereiche und Lebensweisen – etwa an gewöhnlichen Werktagen und besonderen Festtagen, von der frühen Kindheit an bis hinein ins hohe Alter, an Wendepunkten im Lebenslauf usw. Und sie zeigt, wie Menschen mit Geld umgingen. Leider gibt es in Archiven, Sammlungen und Museen kaum größere Bestände dieser kulturhistorischen Quelle. Das möchten wir gern ändern und bitten die Leserinnen und Leser dieses Blogs, dem Alltagskulturarchiv entsprechendes überliefertes Schriftgut aus dem Besitz ihrer Vorfahr:innen zu übergeben (siehe Infokasten).

Das Führen von Haushaltungsbüchern sollte dazu beitragen, nicht zu sorglos mit den begrenzten Geldmitteln umzugehen. Die Sparsamkeit, die mit einem gut geführten Haushaltsbuch unter Beweis gestellt werden konnte, hat sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in Deutschland sukzessive habitualisiert. Dazu trugen unter anderem die Einrichtung und Verbreitung von Sparkassen bei, die neben ihrer Aufgabe als lokale, später auch regionale Kapitalgeberinnen mit aufklärerischem Impetus die Ersparnisbildung und finanzielle Vorsorge breiter Bevölkerungsschichten förderten und so quasi als Erziehungsinstitutionen zu deren Verbürgerlichung beitrugen. Der Spargedanke entfaltete in Deutschland im Laufe des 19. Jahrhunderts eine solche Plausibilität, dass trotz eines zweimaligen nahezu vollständigen Verlustes des Sparvermögens (1923/24 und 1948) in der darauffolgenden Zeit bald schon wieder fleißig gespart wurde. Zur Vertrauenswürdigkeit des Sparens trug auch Ratgeberliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts bei, die Sparsamkeit zur Grundlage allen wirtschaftlichen Handels und auch für den Privatbereich zum obersten Prinzip und zur Kardinaltugend erklärte.

Sparsames Wirtschaften im Privathaushalt ließ sich in erster Linie über die Kontrolle und fallweise Einschränkung der Ausgaben erreichen. Es galt, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die anfallenden Lebenshaltungskosten mit dem Bedürfnis nach Information, Kultur, Freizeitvergnügen, Unterhaltung, sozialen Kontakten und zuweilen etwas unnötigem Luxus in Einklang zu bringen.

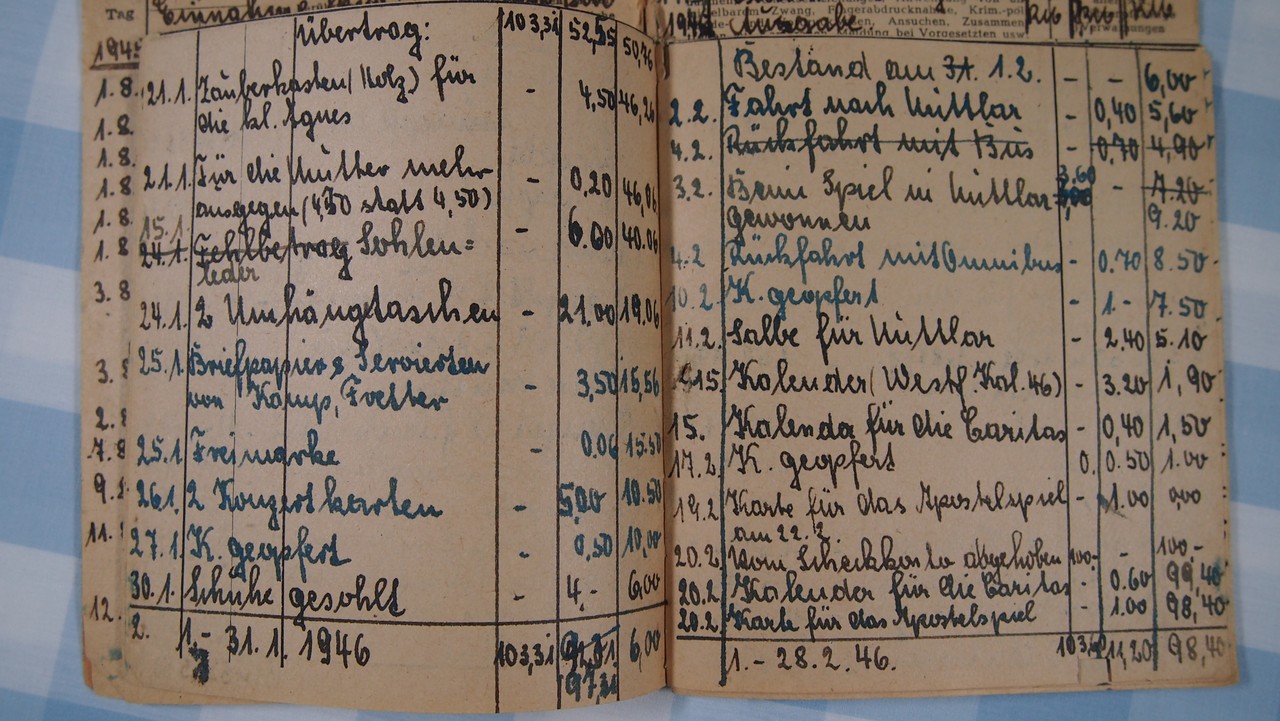

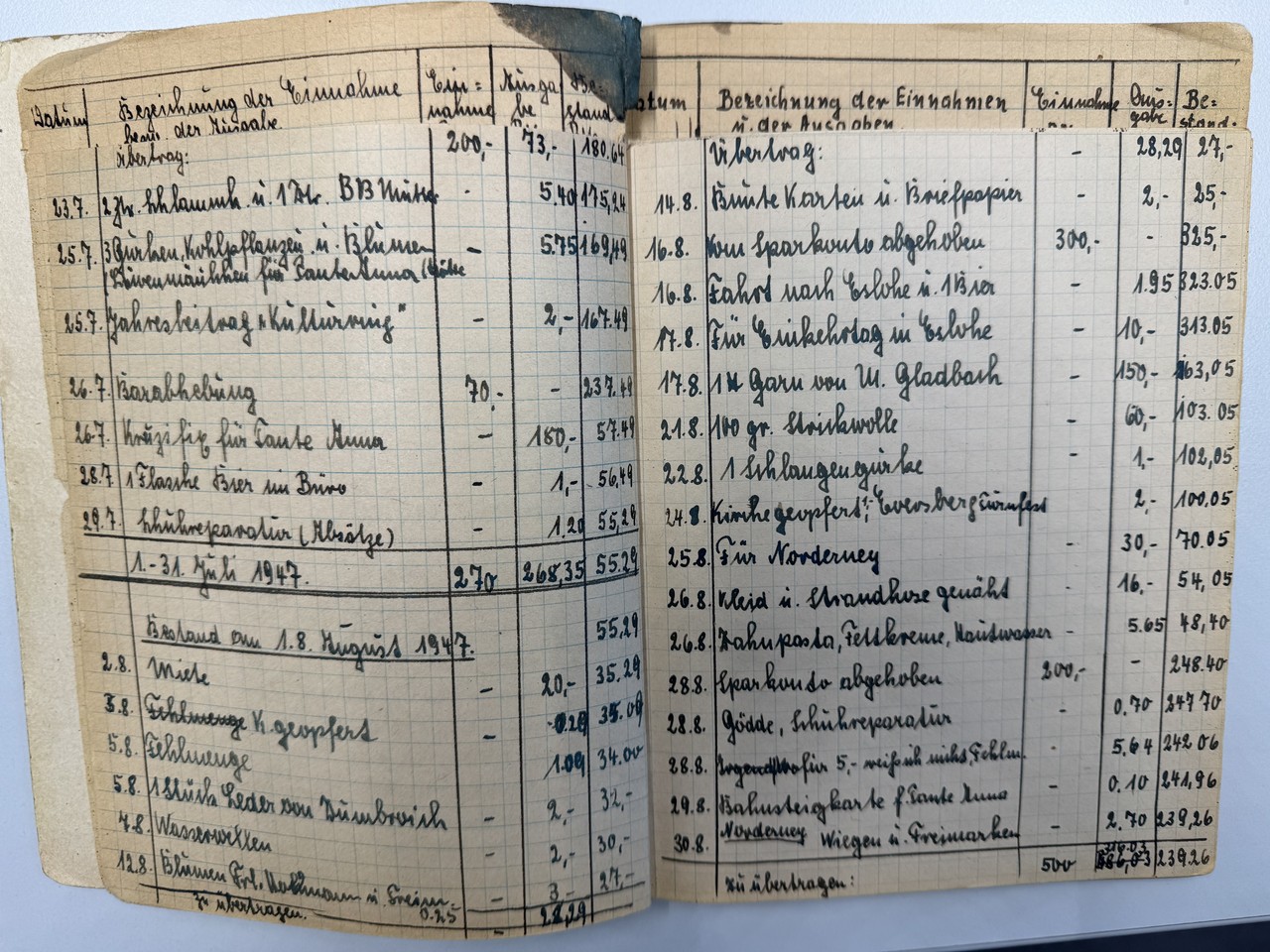

Lässt man die Ausgaben im Jahr 1949 für Kleidung, Arznei-, Lebens- und Heizmittel sowie Miete außer Acht, so bleiben im Haushaltungsbuch von Hildegard Weber aus Soest noch Zahlungen für Zeitungen und Zeitschriften, Reparaturen (Strümpfe, Fahrrad, Schuhe …), Friseurbesuche, Geschenke, Porto, Radiogebühren, Kinoeintritte und Fahrtkosten. Bei der 1949 noch unverheirateten Ursula Henze aus Meschede sieht es ähnlich aus. Von Kost und Logis abgesehen gibt sie ihr Geld für Reparaturen (Schuhe und Strümpfe), Friseurbesuche (Wasserwellen, Dauerwellen), Wolle, Geschenke, Konzert-, Theater- und Kinobesuche, für die Tageszeitung und für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, darunter auch Fährfahrten, aus. Anders als Hildegard Weber spendete sie regelmäßig kleinere Summen, die sie unter „Kirche geopfert“ in ihr Haushaltsbuch eintrug – das war vermutlich der Obolus, den sie beim Kirchenbesuch in die Kollekte gab. Hinzu kommen noch außerordentliche Geldspenden beispielsweise für eine neue Orgel in der Kirche (1,- DM) oder für ein Geschenk für den Vikar, zu dem sie 1,50 DM beisteuerte. Auch gab sie Geld an einzelne Menschen, die an der Haustür oder auf der Straße nach einer Spende fragten („Für 2 Flüchtlinge an der Tür“: 1,- DM, „Bettler an der Straße“: 0,10 DM, „Armem Mann an der Tür gegeben“: 0,30 DM), oder an wohltätige beziehungsweise gemeinnützige Organisationen, nämlich die Sternsinger, die Caritas und die Kriegsgräberfürsorge. Ebenso wie Hildegard Weber kaufte Ursula Henze Geschenke für Verwandte und Freundinnen – wie in katholischen Kreisen üblich zu deren Namenstag. Weitere Ausgaben entfielen für Grabschmuck, Beileids- und Namenstagskarten, Totenzettel und Kondolenzbriefe. Auf eine Berufstätigkeit im Büro lassen Ausgaben wie „Kaffee-Ersatz für Büro“, „1 Flasche Bier im Büro“ (1,- DM) oder „Für Lose auf der Betriebsfeier und Fahrt“ (20,- DM) schließen.