Sebastian Schröder

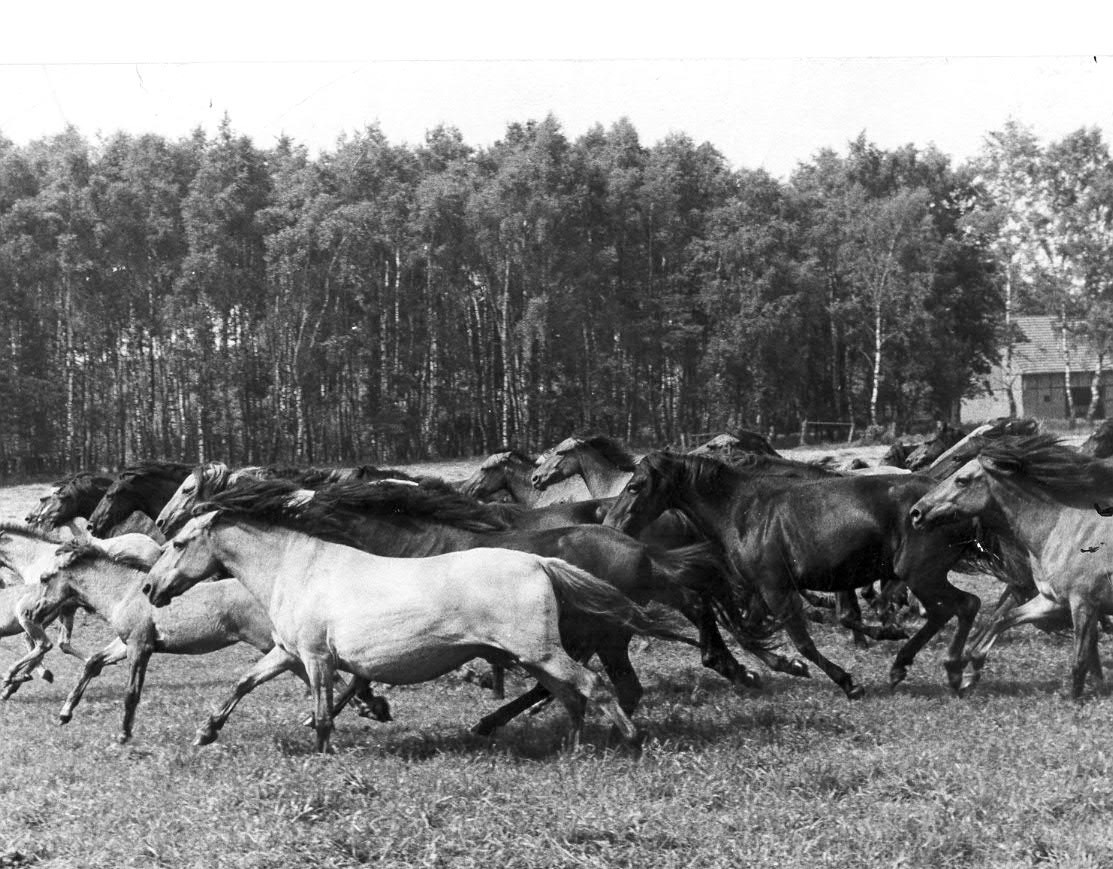

Die wilden Pferde im Merfelder Bruch bei Dülmen gelten als die letzten urtümlichen Pferde in ganz Europa. Ursprünglich lebten weitaus mehr wilde Einhufer auf dem europäischen Kontinent – auch in der Grafschaft Tecklenburg. So konnte Christof Spannhoff nachweisen, dass in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Kattenvenner Moor zwischen Lienen, Kattenvenne und Ladbergen eine Pferdeherde frei umherlief (https://www.alltagskultur.lwl.org/de/blog/wilde-pferde-im-kattenvenner-moor/). Beim Kattenvenner Moor handelte es sich um gemeinsamen Markenbesitz der genannten Ortschaften. Marken oder Gemeinheiten waren gemeinschaftlich bewirtschaftete Flächen, die vornehmlich intensiv genutzt wurden. Unter anderem durfte eine gewisse Anzahl Pferde im Kattenvenner Moor nachweislich seit dem 14. Jahrhundert frei umherlaufen und dort Nahrung suchen. Seinerzeit hatte Graf Nikolaus ausdrücklich gestattet, zwölf Mutterpferde mit ihren Fohlen in diesem Bezirk weiden zu lassen; bei ihren Nachkommen wird es sich um die „wilden Pferde“ gehandelt haben. Ganz so „wild“, wie diese Bezeichnung vermuten lässt, waren die Einhufer dann aber doch nicht; mitnichten können die Markengründe als urtümliche Natur bezeichnet werden. Vielmehr waren auch sie Teil einer von Menschen geprägten Kulturlandschaft. Denn tatsächlich gehörten die Tiere einigen Bauern in der Umgebung, für die sich die freie Haltungsform als lohnenswert erwies. Weil die Pferde ihr Futter in freier Wildbahn selbst suchten, brauchten die Landwirte dafür nicht zu sorgen. Außerdem waren keine Stallungen erforderlich. Ferner sprach man den Wildpferden eine große Robustheit zu.

Heute leben im Kattenvenner Moor keine wilden Pferde mehr. Das hat mehrere Gründe. Einerseits wurden die gemeinen Markenländereien ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts privatisiert. Im Zusammenhang mit der sogenannten Aufklärung geriet die jahrhundertelang üblich gewesene Bewirtschaftung der Gemeinheiten in die Kritik. Einflussreiche theoretische Vordenker meinten, die Marken würden den landwirtschaftlichen Fortschritt behindern. Anstatt das Vieh in den Gemeinheiten weiden zu lassen, sollten die Bauern auf Stallhaltung umsteigen. Die Kulturlandschaft änderte sich dadurch drastisch – unter anderem auch mit Auswirkungen auf die wild lebenden Pferde im Kattenvenner Moor. Denn durch die Aufteilung dieses Gemeinheitsbezirks verloren diese Huftiere ihre mehr oder minder natürliche Lebensgrundlage.