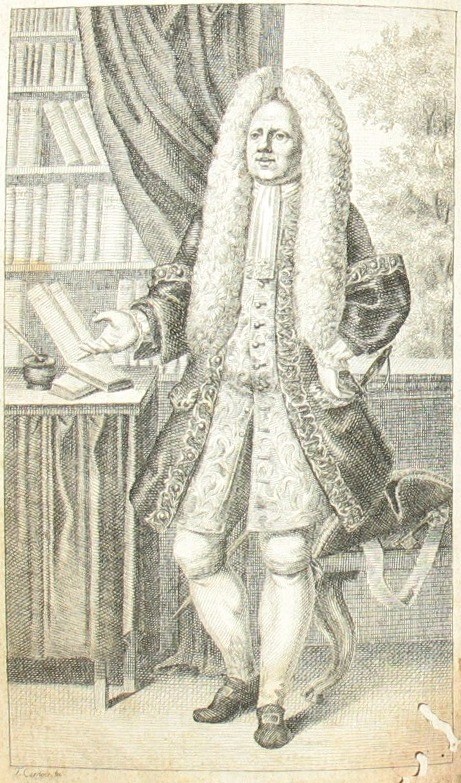

Sebastian Schröder

Jacob Paul von Gundling (1673–1731) war eine geradezu tragische Figur am Hof der Preußenkönige Friedrich I. (1657–1713) und Friedrich Wilhelm I. (1688–1740). Hatte Friedrich I. den Gelehrten und Professor der Ritterakademie noch als Historiograph in das Oberheroldsamt berufen, um die Geschichte Brandenburgs zu erforschen, so kam es mit dem Thronwechsel im Jahr 1713 zum großen Bruch: Der neue Monarch enthob Gundling aller seiner bisher innegehabten Ämter. Anstatt die Vergangenheit zu untersuchen, sollte sich der Gelehrte künftig der in neuer Aufgabe der Gegenwart widmen und insbesondere der Frage, wie der preußische Staat seine Wirtschaft fördern könne. Aus diesem Anlass bereiste Gundling die Kurmark, um dem König und seinen Räten über die Situation in den dortigen Städten zu berichten. Dabei blieb es jedoch nicht. Denn als ein „Nebenprodukt“ seiner Bereisungen präsentierte Gundling im Jahr 1724 seinen „Brandenburgischen Atlas Oder Geographische Beschreibung der Chur-Marck Brandenburg“.

Der „Brandenburgische Atlas“ lässt sich ohne Umschweife als ein historiographisches Großprojekt beschreiben. Nach Abschluss dieses Mammutprojekts träumte Gundling davon, derartige Beschreibungen auch für die anderen Länder des preußischen Herrschaftsgebietes zu veröffentlichen – ohne Mitstreiter konnte dieser Plan aber kaum umgesetzt werden. Deshalb änderte Gundling seine Vorgehensweise. Anstatt selbst in die einzelnen Provinzen zu reisen, um sich dort persönlich Informationen einzuholen, entwickelte er Fragebögen, die er im Jahr 1724 an die Regionalverwaltungen schickte. Die lokalen Behörden reichten diese Formulare an die Vertreter der Städte weiter, die die Fragen entsprechend zu beantworten hatten. In der Grafschaft Tecklenburg besaß seinerzeit lediglich der gleichnamige Residenzort städtische Rechte; Lengerich erlangte erst drei Jahre später derartige Privilegien.

![Die Tecklenburger Bürgermeister Leonhard Altmann und Arnold Meese beantworteten die Fragen Jacob Paul von Gundlings nach einem genau festgelegten Schema. Hier ist der Beginn ihrer „Historische[n] Beschreibung der Stadt Tecklenburg“ zu sehen, LAV NRW W, D 607/Kriegs- und Domänenkammer Minden, Nr. 1248, fol. 44r. Die Tecklenburger Bürgermeister Leonhard Altmann und Arnold Meese beantworteten die Fragen Jacob Paul von Gundlings nach einem genau festgelegten Schema. Hier ist der Beginn ihrer „Historische[n] Beschreibung der Stadt Tecklenburg“ zu sehen, LAV NRW W, D 607/Kriegs- und Domänenkammer Minden, Nr. 1248, fol. 44r.](/media/filer_public_thumbnails/filer_public/91/fb/91fb84a1-65b0-44bf-a3e5-18be1de7682b/21_10_2025_33_02_lav_w_d607_01248_0053_gundling_tecklenburg.jpg__1280x0_q90_crop_subsampling-2.jpg)