Sebastian Schröder

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war auch das Tecklenburger Land vom sogenannten Siebenjährigen Krieg (1757 – 1763) betroffen. Über diese Zeit berichten Akten aus dem Bestand der Kriegs- und Domänenkammer.

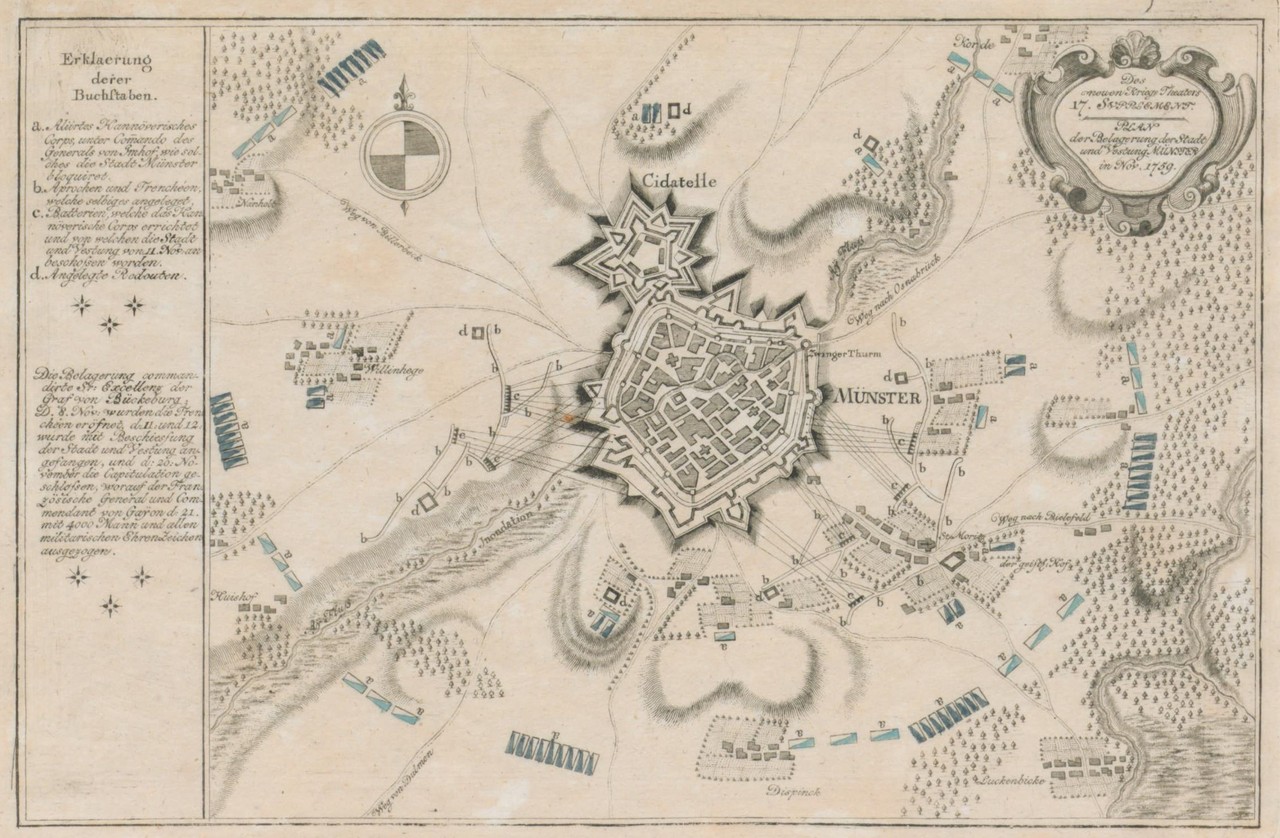

Französische Truppenverbände belagerten bereits im Frühjahr 1757 das preußische Territorium. Unter anderem rückte ein Leutnant mit einem über zwanzigköpfigen Tross in die Stadt Tecklenburg ein. In jedem Gebäude seien fünf Soldaten einquartiert gewesen, die sich mit dem „besten Eßen und Trincken“ bedienen ließen, wie der Tecklenburger Bürger Johann Jobst Meese schilderte. Umgehend hätten die Truppenführer befohlen, Vorräte an Heu, Hafer und Stroh einzuziehen. Diese Aufgabe übertrugen sie unter anderem dem auf Seiten Preußens stehenden Generalpächter und Landrentmeister auf dem Vorwerk Habichtswald, Gerhard Friedrich Strubberg. Er war es auch, der die Verhandlungen über Naturallieferungen mit den französischen Generälen in Lingen führte. Vor allem musste er gemeinsam mit den örtlichen Amtmännern und Vögten Gefährte zum Transport des Getreides in die Festungsstädte organisieren. So erhielt der Lienener Amtmann Christian Arens (Arendt) die Verfügung, am 6. Mai des Jahres aus dem Kirchspiel Lienen 100 Scheffel Getreide nach Lengerich zu bringen. Überdies verlangten die alliierten Truppen 14.000 Pfund Heu und 4000 Bund Stroh. Beides sollte am 5. Mai morgens um 5 Uhr „zu Münster auf den neuen Platz vor der Citadelle angefahren“ werden. Geschehe die Lieferung nicht pünktlich, sei „ein großes Unglück zu befürchten“, mahnte der in Tecklenburg stationierte Kriegs-, Steuer- und Domänenrat Carl Heinrich Mauve, der in engem Austausch mit dem französischen Kriegskommissariat in Münster stand. Und dem Ladberger Amtmann Christian Friedrich Strücker bläute Mauve ein, „Tag und Nacht ohne Aufhören“ mit der Eintreibung von Heu, Hafer und Stroh fortzufahren. Andernfalls hätten die französischen Besatzer angekündigt, „die Städte und das platte Land […] mit Schwerd und Feuer“ zu verheeren.

Um mit den Franzosen zu verhandeln, reiste Mauve Anfang Mai 1757 persönlich nach Münster. Ihm war bewusst, dass die tecklenburgischen Untertanen die ihnen aufgebürdeten Lasten nur schwerlich tragen konnten. Gleichwohl sorgte er sich sehr, die alliierten Generäle zu verärgern. Einen Kompromiss sah er darin, die Naturalleistungen mit einer Geldzahlung abzulösen. Ins Auge gefasst hatte Mauve die Summe von 6000 Reichstalern, wie er in einem Brief aus Münster dem tecklenburgischen Landrat Friedrich von Nolting erläuterte. Möglicherweise ließe sich von diesem Geld das in Tecklenburg nur schwerlich zu entbehrende Getreide andernorts erwerben. Umgehend verbreitete der Generalpächter und Landrentmeister Strubberg diesen Vorschlag in der gesamten Grafschaft Tecklenburg – auch in Lienen. Dessen Einwohnerschaft stimmte zu, ihren Anteil an den erforderlichen Zahlungen beizusteuern. Jeder Eingesessene unterschrieb daraufhin das von Amtmann Arens geführte Protokoll. Doch der erhoffte Ausweg blieb versperrt. Die französischen Militärführer in Münster verweigerten die Annahme des Geldes und beharrten stattdessen auf den Naturalien.

Etwas anders sah die Lage in Tecklenburg aus. Dort hatte Johann Jobst Meese, der den Bürgermeister vertrat, eigenmächtig mit dem vor Ort stationierten Leutnant verhandelt. Der französische Militärführer sei ein artiger Mann, der tatsächlich zugesagt habe, seinen Vorgesetzten zu empfehlen, statt des Hafers Geld anzunehmen. Der Hoffnungsschimmer verblasste jedoch bereits nach wenigen Tagen, da die Franzosen mit Nachdruck auf der Abgabe der Naturalleistungen bestanden. Ende Mai 1757 schienen infolge der Einquartierung auch die Lebensmittelvorräte in Tecklenburg aufgebraucht zu sein, sodass die umliegenden Bauerschaften Schinken, Mettwürste, Fische, Hühner, Butter und Eier in die Stadt bringen sollten.

Zudem erhielten die tecklenburgischen Untertanen den Befehl, am Donnerstag, dem 2. Juni 1757, morgens um 7.00 Uhr nach Lingen zu kommen. Insgesamt hatte die Grafschaft 2500 „Schantz-Gräber“ zu stellen, wie es damals hieß. Jeder der Männer müsse sich „mit einer Schüppen und Axt versehen“ sowie mit Proviant für acht Tage, um auf Geheiß der französischen Besatzer Schützengräben und Wehranlagen anzulegen. Aus jeder tecklenburgischen Bauerschaft sei ein Kontingent zu stellen, wobei ausnahmslos niemand den Dienst verweigern dürfe. Lediglich „kleine Kinder und alte Weiber oder andere zur Arbeit untaugliche Persohnen“ wurden freigesprochen.

Noch ein Jahr darauf beklagten mehrere Einwohner des Kirchspiels Lienen die ihnen aufgebürdeten Lasten. Hastmann gab an, im März 1758 zwei Dragoner und zwei Pferde in seiner Behausung versorgt zu haben. Gleiches galt für Heemann zu Höchste, der sich des Weiteren beschwerte, dass ihm von den Franzosen zwei Scheffel Roggen und ein Schaf abgenommen worden seien. Büscher zeigte die Plünderung der Fleischvorräte an, ferner hätten die französischen Soldaten Kleidung und Geld entwendet.

Der Krieg dauerte noch bis 1763 an, wobei sich der weitere Verlauf den regionalen Akten nur bedingt entnehmen lässt. In Bezug auf die preußische Verwaltung der Grafschaft Tecklenburg wird deutlich, dass die Kriegs- und Domänenkammer im Frühjahr 1757 quasi das Heft des Handelns vollständig aus der Hand geben musste. Das Sagen hatten die französischen Besatzer, die allerdings zur Durchführung und Organisation ihrer Befehle sowie bei der Eintreibung der geforderten Leistungen auf preußische Amtleute und Bedienstete zurückgriffen. Während Landrentmeister Strubberg und Landrat von Nolting vor Ort blieben, scheint der Kriegs-, Steuer- und Domänenrat Mauve nach Münster gereist zu sein, um dort mit den alliierten Machthabern von Angesicht zu Angesicht zu verhandeln. Zwischen Strubberg, von Nolting und Mauve entwickelte sich ein reger Schriftverkehr – eigentlich erstaunlich, dass die Kommunikation ungeachtet der Kriegswirren so reibungslos funktionierte. Daneben versuchten noch weitere lokale Akteure, aktiv mit dem Militärapparat in Kontakt zu treten, etwa der Tecklenburger Bürger Johann Jobst Meese. Bei alledem schaltete sich die Kriegs- und Domänenkammer in Minden nicht ein. Das belegt, dass im Kriegsfall das Verwaltungshandeln vollständig auf den Kopf gestellt wurde – was ja nicht sonderlich verwundert. Erst im August 1757 meldete sich die Mindener Kammer wieder beim für die Grafschaft Tecklenburg zuständigen Kriegs- und Domänenrat Friedrich Balcke. Trotz der französischen „Occupirung“ müsse er alle „Berichte und Rapports“ nach Minden senden – vordergründig sollte die preußische Verwaltung also so agieren, als wäre nichts passiert. Ungeachtet aller reichsrechtlichen Vereinbarungen zwischen den Kriegsparteien schien aber seinerzeit de facto das Gegenteil der Fall gewesen zu sein. Denn auch das französische Kriegskommissariat befasste sich mit den Begebenheiten in der Grafschaft Tecklenburg und etablierte eigene rudimentäre Organisationsstrukturen. Etwa ordneten die Besatzer eigenständig an, die Wege in Lienen zu bessern und Abzugsgräben aufzuräumen. Zwar lassen sich solche Vorhaben unter dem Stichwort der Offenhaltung von Marschrouten fassen, doch macht diese Maßnahme auch klar, dass die preußische Kriegs- und Domänenverwaltung in jenen Jahren unverkennbar in einer tiefen Krise steckte und dem nichts entgegenzusetzen hatte.

Quelle: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen, D 803/Kriegs- und Domänenkammer Minden, Verwaltung der Grafschaften Tecklenburg und Lingen, Nr. 2353: Grafschaft Tecklenburg, Amt Lienen: Magazinfuhren, Ordonanzen und Fouragelieferungen der Untertanen während des Siebenjährigen Krieges. Schatzungen und Dienste für die französische und alliierte Armee, 1757.